Après avoir navigué entre ombre et lumière toute sa vie durant, le peintre et sculpteur d’origine russo-italienne, Paul Troubetzkoy aurait pu sombrer totalement dans l’oubli si, par une chaîne de bonnes volontés, une exposition longuement mûrie et longtemps empêchée, ne revenait le mettre au premier plan et l’affirmer comme un artiste, témoin et un pionnier majeur du monde de l’art. L’exposition sobrement intitulée Paul Troubetzkoy, sculpteur (1866-1938) arrive enfin, au musée d’Orsay en collaboration exceptionnelle avec le Museo del Paesaggio de Verbania en Italie. Et vraiment, il ne faut pas rater cette Révolution Troubetzkoy à Paris.

C’était le temps où tous les hommes, et un certain nombre de femmes, apparaissaient comme des héros. Et Paul Troubetzkoy a su les modeler afin que toute leur fougue, leur tempérament, leur caractère jaillissent du plâtre ou du métal. Mais, dans le même temps qu’il présentait le meilleur de ces personnalités, ce peintre-sculpteur adulé dans le monde entier, mettait sur le même piédestal, les compagnons non-humains, et portait au regard du monde occidental la prise de conscience de la cause animale en pionnier. Faut-il associer cette attention portée à ceux qui souffrent à la mise à l’écart dont le petit Paul a pu ressentir pendant premières années de sa vie ? Il était le cadet d’une fratrie illégitime issue de la liaison entre son père, Pyotr Petrovitch Trouubetzkoy, aristocrate russe né en 1822 à Tutchine, ville d’Ukraine, et sa mère Ada Winans, musicienne. Avec ses deux frères, il ne fut reconnu par leur père qu’après le divorce de ce dernier. L’éducation de son précepteur, le peintre Daniele Ranzoni, qui fut le premier à tirer son portrait avec ses frères, en compagnie de leur chien protecteur et adoré, n’y fut sans doute pas non plus étrangère.

Ce choix délibéré de mettre sur le même plan, voire même en avant, l’animal devant l’homme, sera aussi la marque distinctive de son art, quand il sera en pleine lumière. Mais pour le moment, l’enfance du petit Paul se déroule avec sa mère et ses frères, Pierre qui deviendra peintre et Luigi, ingénieur, dans la villa Ghiffa au bord du Lac Majeur. En 1887, alors qu’il a onze ans, son père rejoint Menton, sa mère Milan. C’est là que Paul Troubetzkoy se forme, loin de toute contrainte académique. Sa patte flamboyante s’illustre déjà, notamment dans le portait du peintre Giovanni Segantini (1896) qui connut un immense succès.

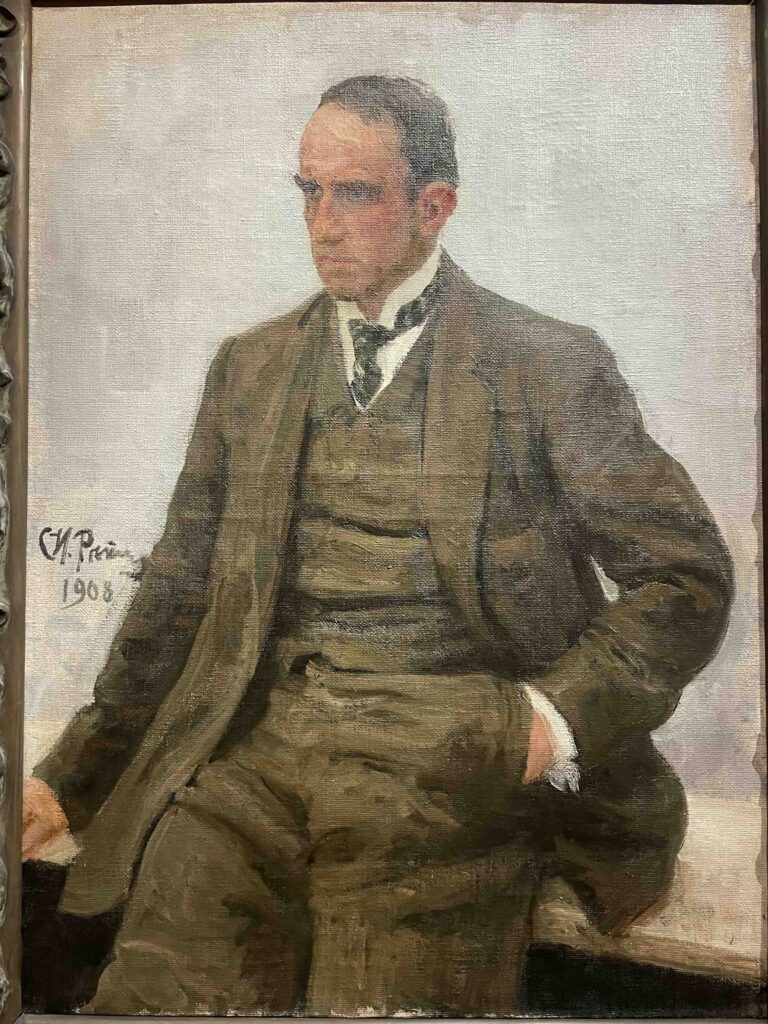

A Milan, Paul Troubetkoy rencontre aussi des personnalités qui le forgeront : Gabriele d’Annunzio, l’écrivain et intellectuel engagé, si populaire en Italie, Carlo Bugatti (1855-1940), ébéniste renommé et père d’Ettore (1811-1937), le fondateur des automobiles Bugatti. L’artiste a trente ans et sa pâte s’affirme. Rugosité de la matière qu’il s’agisse du plâtre ou du bronze, recherche de la posture qui révèle le caractère, mouvement juste, figure de trois quart, vivacité et la profondeur du regard signent l’esthétique personnelle de Paul Troubetzkoy, immédiatement identifiable.

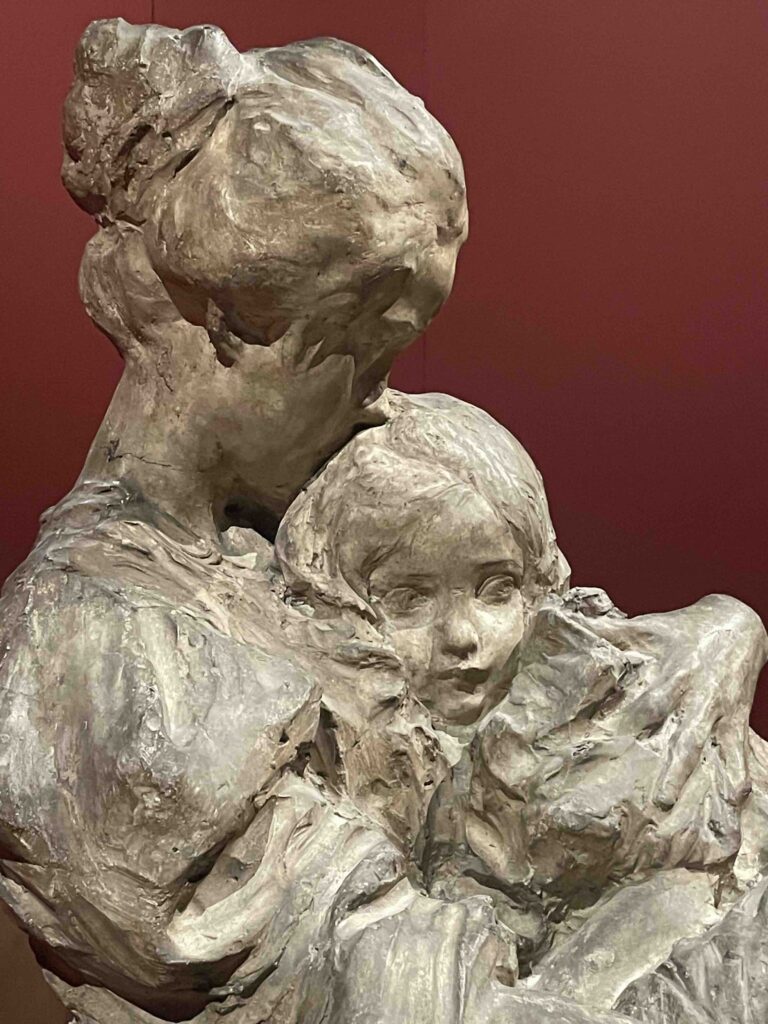

De même, cette maternité, réalisée à Milan en 1898, peu avant le départ de Troubetzkoy pour la Russie, Mère et enfant. Le sculpteur la présente à Paris lors de l’Exposition universelle de 1900. Très admirée, elle met en scène une jeune mère qui serre contre elle sa fillette, comme pour la consoler. La maternité et aussi le duo entre l’homme, ou la femme, et leurs compagnons animaux sont des traits marquants de son art.

Toujours, Troubetzkoy a affirmé son italianité. Il est né et mort en Italie. A un critique russe Youri Beliaev qui s’adresse à lui en l’appelant « Prince », il répond vertement « Paolo ». Pourtant, quand il gagne Moscou, ses liens nobiliaires sont bien reconnus et le prince Lvov l’invite à devenir professeur à l’École de peinture, de sculpture et d’architecture. Troubetzkoy est alors espéré comme le rénovateur des formes. C’est ainsi qu’il bénéficie d’un grand atelier à Saint-Pétersbourg et obtient en 1900 la commande d’un monument à Alexandre III. La statue équestre est érigée face à la gare en mémoire du tsar créateur du Transsibérien. Le souverain en simple uniforme de cavalerie est campé sur un cheval solide et trapu. Inaugurée en 1909, la sculpture suscite les quolibets, certains qualifiant le cheval d’ »hippopotame ».

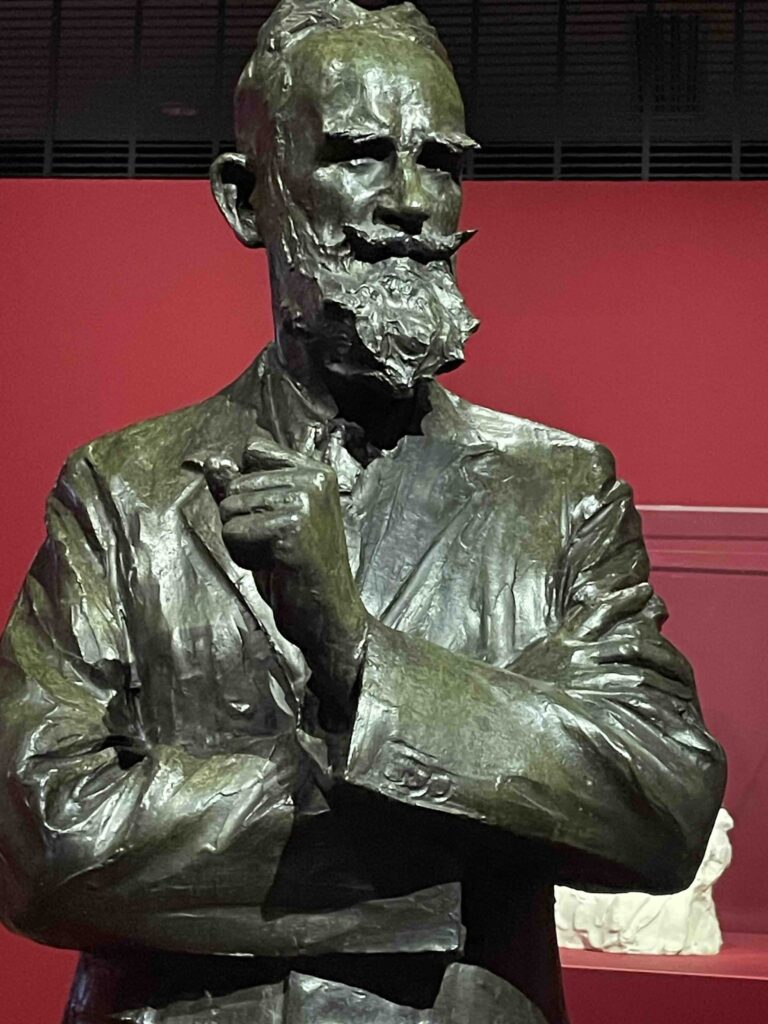

En Russie, aussi, Troubetzkoy se lie d’amitié avec Léon Tolstoï. Tous deux se retrouvent souvent dans la maison de l’écrivain à Moscou ou dans son domaine d’Iasnaïa pour des séances de poses qui donnent naissance à des bustes, portrait et statue équestre. Il est très influencé par le mode de vie que l’auteur d’Anna Karénine et de Guerre et Paix, ancien chasseur, a adopté dès 1885, préconisant le « pacifisme végétarien » et le respect de la vie sous toutes ses formes.

Un pionnier de la cause Animale

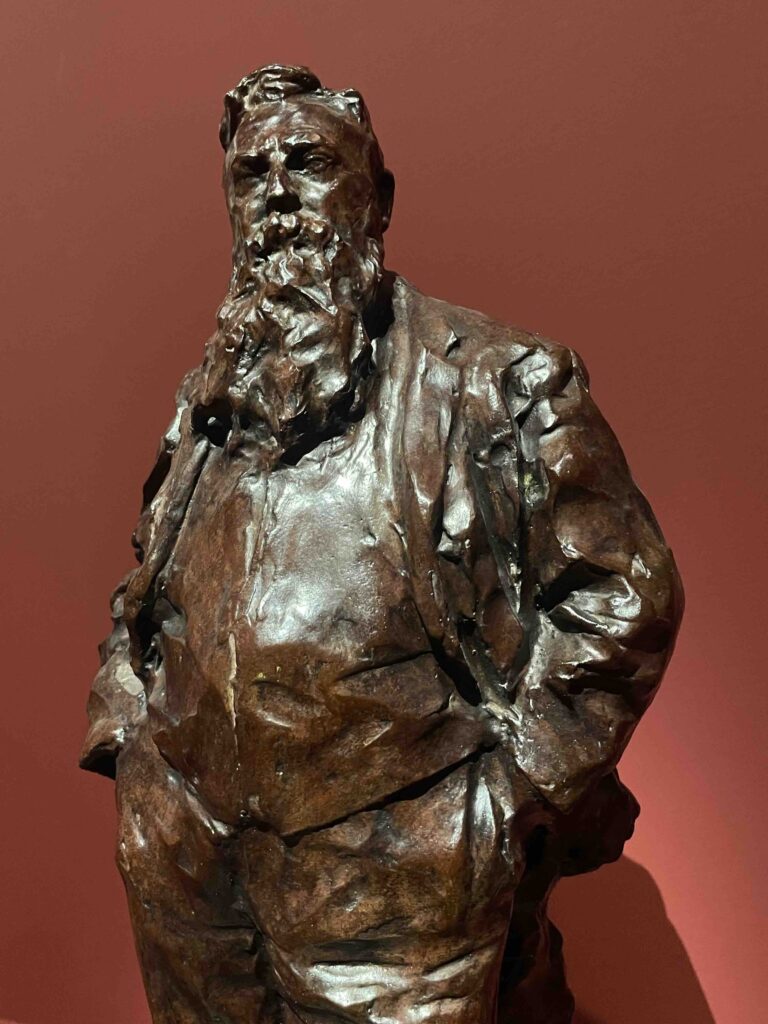

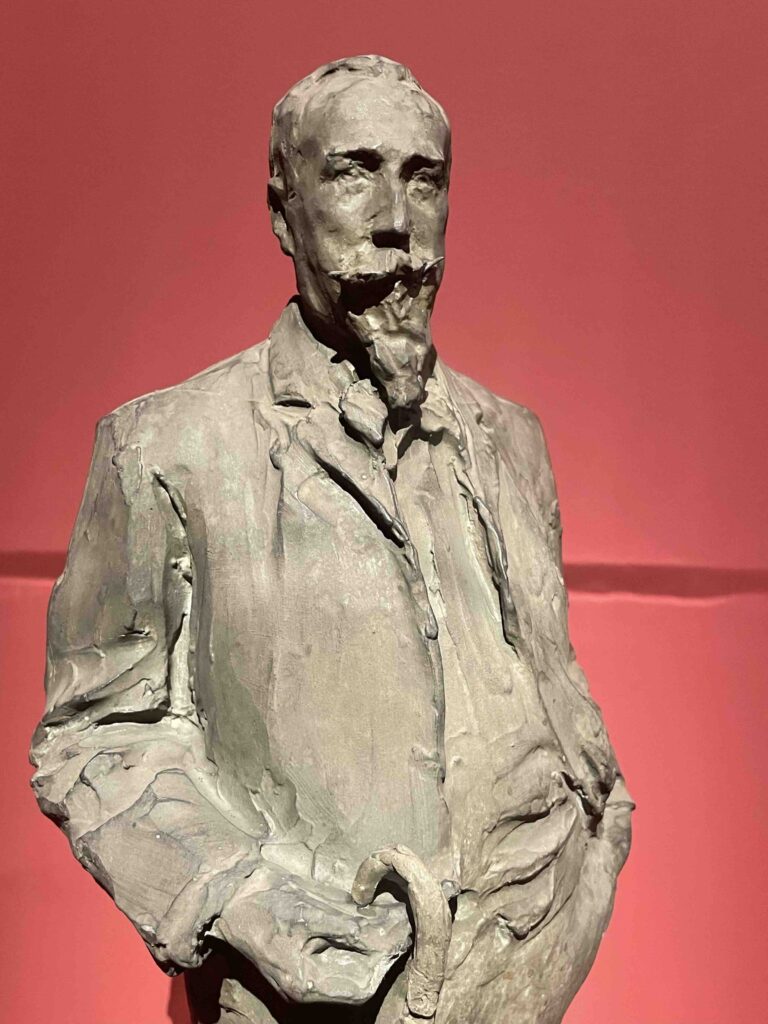

Dans son pays d’origine, pourtant, Paolo Troubetzkoy nourrit les polémiques, bataillant avec ses confrères, avec l’Académie Impériale. Il refuse d’apprendre le russe et se distingue par ce que d’aucunes appelleraient des lubies, au point qu’accueilli en prince russe, il sera bientôt dénigré comme une étranger, italien. Quand son monument à Alexandre III est inauguré en 1909, Troubetzkoy est installé depuis trois ans à Paris où il a connu ses premiers succès. Auguste Rodin, qui l’avait déjà remarqué à l’Exposition Universelle de 1900, lui demande de faire son « portrait-statuette » en 1906, juste après son arrivée. Rodin, alors considéré comme le plus grand sculpteur vivant, s’y présente la veste ouverte et les mains dans les poches, dans l’attitude familière d’un grand homme sûr de son talent.

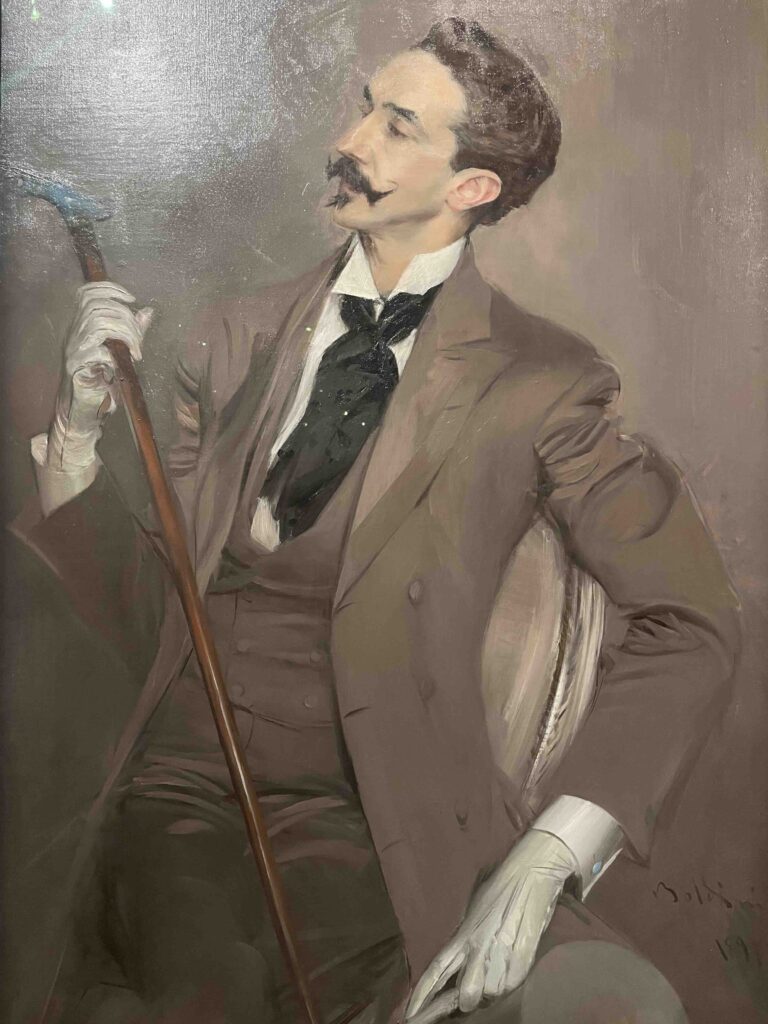

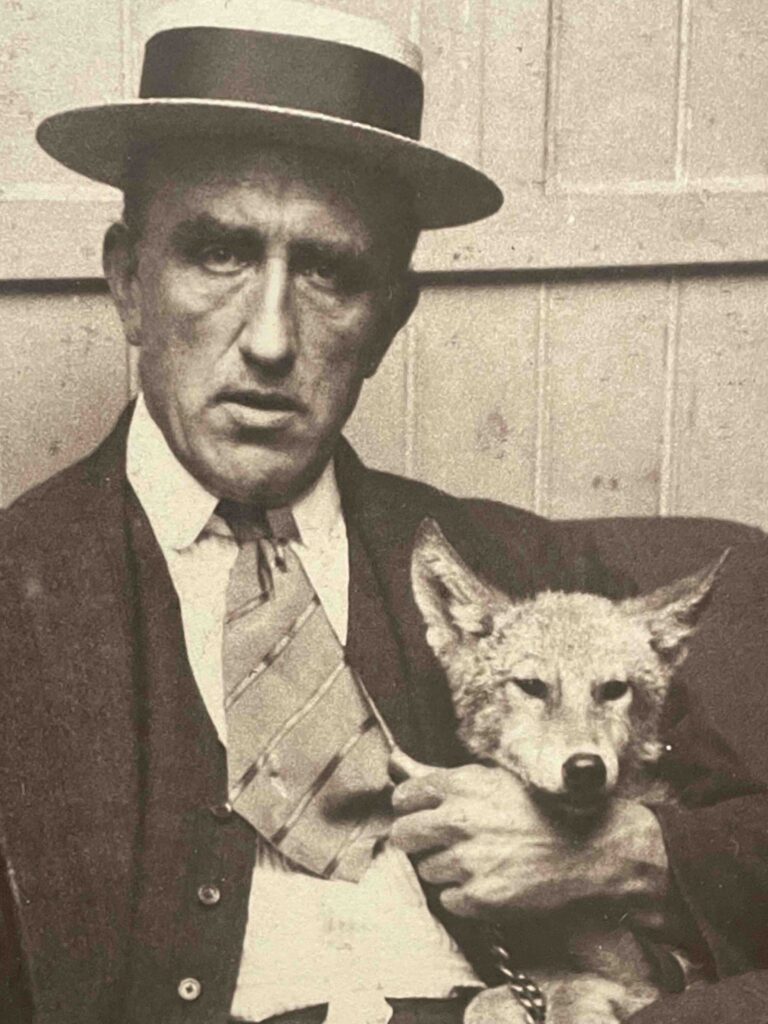

L’esprit bohème de Troubetzkoy, son excentricité séduisent les élites cosmopolites de la capitale. Depuis son hôtel particulier en bordure du bois de Boulogne, il promène son loup apprivoisé. Il est notamment proche du poète Robert de Montesquiou, le célèbre dandy parisien qui inspira à Marcel Proust le personnage du baron Charlus. Troubetzkoy et en dresse plusieurs portraits flatteurs qui contribuent encore à la popularité du poète.

Les commandes de la haute société parisienne se succèdent. Tout le monde veut sa « statuette » d’où la vie jaillit. Comme nul autre Troubetzkoy sait capter le charme, la puissance, la nostalgie, l’intelligence d’un regard et la transposer dans la posture de son modèle: Auguste Rodin, Anatole France, George Bernard Shaw, Ettore Bugatti, Giacomo Puccini, ses modèles comptent parmi l’élite de cette Europe fortunée.

Parmi ses modèles, également, son épouse, Elin, qu’il modèle grandeur nature dans un plâtre d’une blancheur éblouissante (1911) L’acte de mariage entre le sculpteur de 39 ans et la jeune femme de 22 avait été enregistré le 26 octobre 1905 à Saint Petersbourg. Ils vécurent ensemble à Paris dans l’hôtel particulier du 23 rue Weber, dans le XVIe arrondissement, où Troubetzkoy avait aussi son atelier. Hélas, leur fils unique, Pierre, décéda à l’âge de deux ans et demi le 24 décembre 1907. Vingt ans plus tard, Elin qui avait accompagné Paul dans tous ses voyages, mourut elle aussi subitement le 24 juin 1927 à Paris et fut inhumée aux côtés de son fils au cimetière Montparnasse.

Voici venu le temps de l’Amérique. Depuis 1893, Troubetkoy y est déjà reconnu et ses bronzes sont achetés par le musée de San Francisco. Avec Elin, il y séjourne d’abord quelques mois entre 1911 et 1912, puis entre 1914 et 1920, suite à la déclaration de guerre. Il y fait des portraits de stars d’Hollywood, de nombreux collectionneurs, enchaîne les expositions sur la côte Est et en Californie. Ses statuettes de danseuses et ses sujets inspirés du Far West font sa célébrité.

A dire vrai, le sculpteur s’intéressait aux « Indiens » depuis toujours. Il s’était passionné pour les numéros donnés par la troupe de Buffalo Bill dans le Wild West Show à Milan en 1890 et avait trouvé des modèles au « village des Peaux-Rouges » du Jardin d’Acclimatation en 1911. En 1916, il assiste au premier spectacle de rodéo organisé à l’est du Mississippi, à Sheepshead Bay (sud de New York) pour y modeler cowboys, Amérindiens, et animaux venus du Far West.

Au retour en France, Paul Troubetzkoy se réinstalle dans une villa de Neuilly-sur-Seine, toujours proche du bois de Boulogne et travaille entre l’Italie et la France. Plus que jamais il défend la cause animale, engagement partagé avec Léon Tolstoï et Georges Bernard Shaw. A l’époque, on n’utilisait pas encore ce terme, tout juste parlait-on de végétarisme. Troubetzkoy racontait qu’après avoir assisté, adolescent, au dépeçage de jeunes veaux, il s’était refusé définitivement toute nourriture animale. Il élevait également ses animaux de compagnie (loups, chiens, ours..). Déjà en 1904, il avait présenté son « Dévoreur de cadavres » au salon d’automne et il l’incluait souvent dans ses expositions.

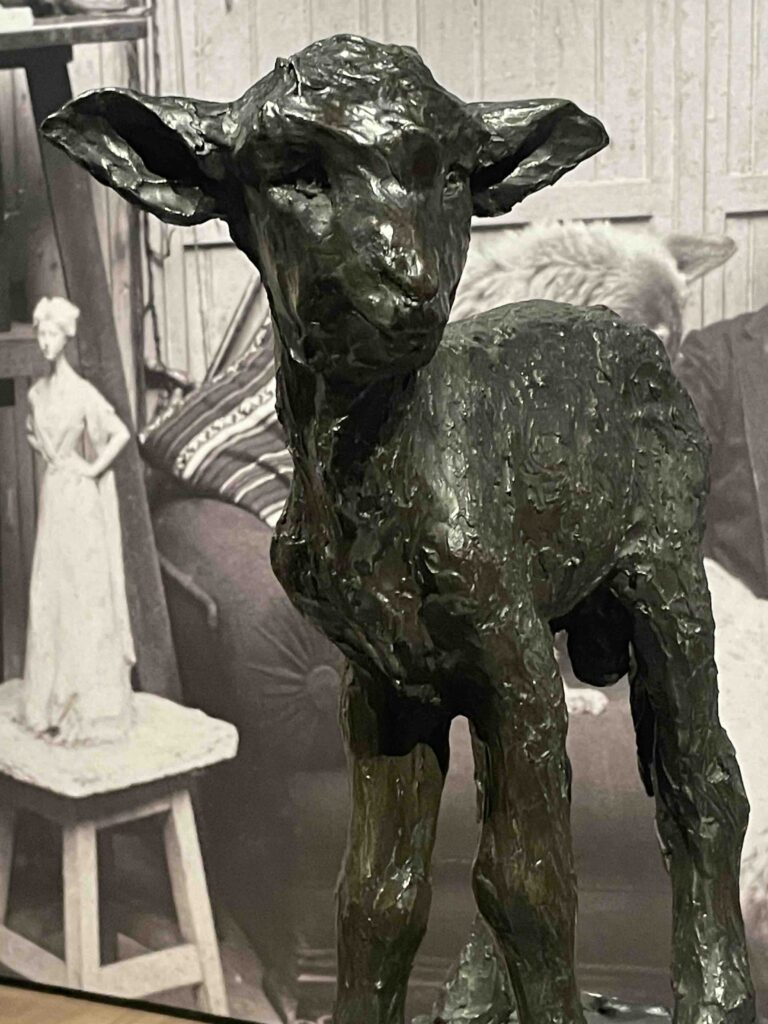

Depuis sa plus tendre enfance, les amis fidèles de l’homme ont eu toute leur place dans ses oeuvres, souvent fondus dans la masse aux côtés des personnalités, comme le reflet de la relation unique qui peut les lier. Il s’est engagé ardemment à travers des articles et des conférences et il est l’auteur de deux sculptures militantes aux titres provocateurs intitulées Dévoreurs de cadavre, contre la loi de la nature (1904) et Comment pouvez-vous me manger ? (1912) que l’on peut découvrir dans les dernières salles de l’exposition. L’agneau s’appelait Humpy. Elin l’avait recueilli alors qu’ils vivaient aux Etats-Unis lors d’une promenade dans la campagne. Anne-Lise Desmas, conservateur de la sculpture et des arts décoratifs au J. Paul Getty Museum à Los Angeles, raconte Troubetkoy modela en quelques jours le petit Humpy dans le parc jouxtant le musée de Toledo (Ohio) où il venait d’inaugurer son exposition le 10 avril 1912. « Refusant généralement de donner des titres à ses oeuvres, Troubetzkoy brilla d’invention en donnant la parole à l’animal, lequel interpelle ainsi le spectateur après l’avoir attendri par son innocence si touchante », ajoute Anne-Lise Desmas.

« Comment pouvez-vous me manger ? »

L’agneau réapparaît à échelle réduite dans une composition de 1914 qui montre Eunice Alberta Johnson l’embrassant. Les parentes de cette petite fille morte à quatre ans quelques mois après avoir caressé Humpy. Les parents offrirent des photos de leur enfant à Paul Troubetzkoy et offrire l’oeuvre au musée de Toledo comme cadeau à tous les enfants de la ville avec le titre A Memory (Un souvenir). En 1938, Paul Troubetzkoy meurt d’anémie à Verbania. Le public parle d’anémie, Paul avait tout de même 72 ans. 72 ans d’une vie cosmopolite, engagée, flamboyante, étincelante à laquelle il avait tout donné et que l’on ressent avec puissance et grâce en cheminant dans la magnifique exposition présentée par le musée d’Orsay, comme les allées de sa mémoire.

PRATIQUE :

L’exposition Paul Troubetzkoy, Sculpteur, se tient au Musée d’Orsay, dans la grande galerie du niveau 0 du 30 septembre 2025 au 11 janvier 2026.

Attendue de longue date, elle avait été imaginée et préparée, avant le Covid et devait être présentée initialement au Petit Palais, alors dirigé par Christophe Leribault. Elle a été reprise par le Musée d’Orsay sous la direction de Sylvain Amic qui signe la préface du catalogue. Les oeuvres de Paul Troubetskoy ont été données par son frère Luigi et sa seconde épouse au Muséo Paisaggio de Verbania. La plupart de celles que l’on peut découvrir à Orsay en proviennent, aux côtés d’autres prêts venus du monde entier.

Paul Troubetzkoy, le prince sculpteur, catalogue conduit par les commissaires Cécilie Champy-Vinas, directrice du musée Zadkine, Paris, Omar Cuccioniello, conservateur à la Galleria d’Arte Moderna, Milan, Anne-Lise Desmas, conservateur de la sculpture et des arts décoratifs au J. Paul Getty Museum, Los Angeles et Edouard Papet, conservateur général de la sculpture au musée d’Orsay, Paris, présente des oeuvres qui n’ont pas pu être déplacées et les remets dans leur contexte, notamment les statues monumentales. Il permet de mieux connaître la trajectoire fascinante de cet artiste cosmopolite, multiforme, scintillant et secret (224 pages, éditeur Officina Libraria)