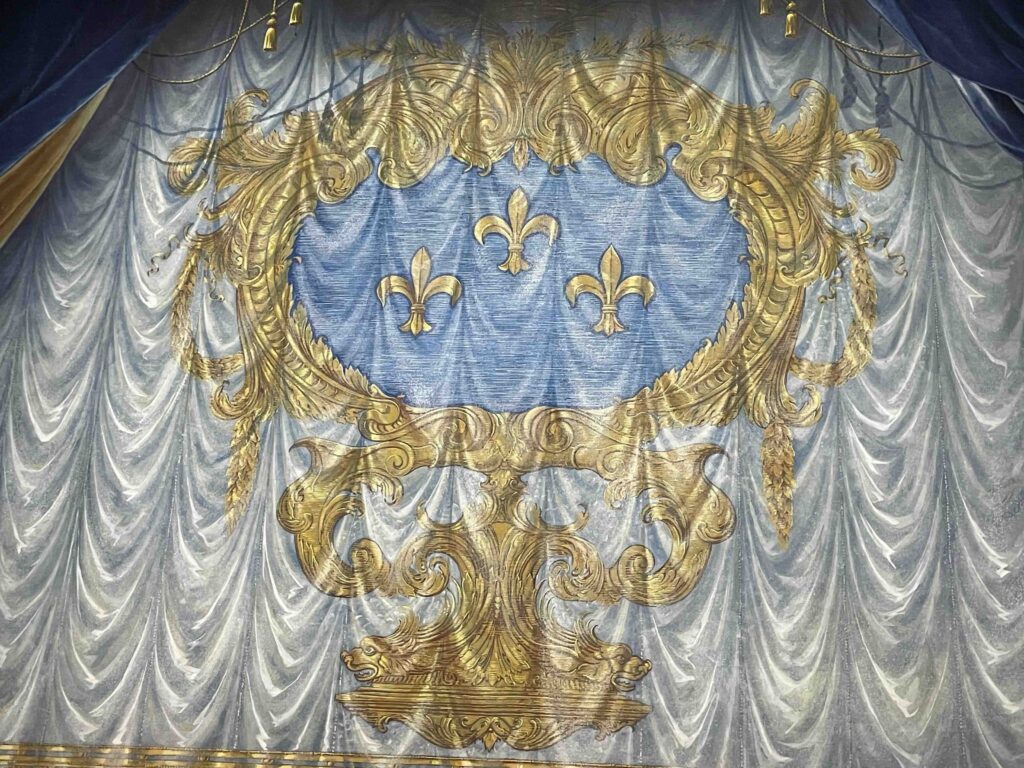

Et si on relisait la Belle au bois dormant ? Si le conte si populaire était une utopie, un message psychologique et politique d’une profondeur réelle, bien lisible sous les enchantements du palais et les costumes étincelants ? On est loin de se poser la question quand on se retrouve devant le sublime rideau de scène tissé par les ateliers de l’Opéra de Paris tout spécialement pour le ballet chorégraphié et mis en scène par Rudolf Noureev. On est d’abord simplement émerveillé comme un enfant à l’instant d’ouvrir le plus beau des cadeaux de Noël.

« Il était une fois », c’est ainsi que commence la Belle au bois dormant, et tous les contes de fées. « Dans un royaume imaginaire, à l’occasion du baptême de leur fille, un roi et une reine invitent des fées. Chacune offre un don à l’enfant : la beauté, la grâce… Survient une fée qui n’a pas été invitée. Cette Carabosse, dans son orgueil, jette une malédiction : à l’adolescence, la fille se piquera le doigt à l’aiguille d’un fuseau et mourra. Une bonne fée parvient cependant à atténuer le mauvais sort. « Au lieu d' »en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans et au terme desquels le prince, fils d’un roi, viendra la réveiller. » Tel est le résumé, très édulcoré du conte de Charles Perrault (1697), repris par les frères Grimm en 1812, qui fut l’objet de bien des interprétations, dont la plus célèbre, portée la musique de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, et développée dans la version animée de Walt Disney. L’Europe, l’Occident et le monde ont joué en couleur avec les fées Flora, Paquerette et Primprenelle à la cour du roi Stefan, frissonné devant la méchante Maléfique, avant de danser avec la jeune Eglantine, qui un jour, après le baiser du princesse Philippe, deviendra la princesse Aurore.

Le succès s’était fait attendre d’ailleurs car, quand le film est sorti en 1959, fort de la réussite de Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) et de Cendrillon (1950), le public été déconcerté par les décors pourtant très léchés, inspirés par les miniatures des Très riches heures du Duc de Berry (1410). Le style gothique, pourtant totalement avant-gardiste, mais totalement effrayant de la méchante sorcière, n’était pas non plus au goût du jour. Elle était capable de se métamorphoser en terrible dragon pour dresser face au Prince Charmant d’horribles forêts de ronces et d’épines. La musique de Georges Bruns, peut-être, y portait aussi involontairement sa part, car le formidable compositeur des musiques des films le Livre de la jungle, mais aussi des Aristochats, de Zorro, de Davy Crokett, s’était largement inspiré de la partition de Piotr Ilyith Tchaïkovski. Le résultat était tellement figuratif que l’on était emporté par la valse de la princesse Aurore et terrorisé par les errances labyrinthiques dans les greniers du château portés ou la lutte finale contre la terrible Maléfique.

La Belle au bois dormant, Rudolf Noureev, Sarah Kora Dayanova (Carabosse),© Agathe Poupeney / – Opéra national de Paris

Voilà donc l’un des premiers bonheurs de la production de Bastille : découvrir ce ballet d’une richesse inouïe qui convoque à la fois l’imaginaire des contes de fées et la culture des Lumières. En effet, lorsque le danseur et chorégraphe, Michel-Victor-Marius-Alphonse Petipa, né en 1818 à Marseille et qui vécut en Russie de 1847 à sa mort en 1910, commence la chorégraphie de la Belle au Bois Dormant, il choisit de rendre hommage à tout le bestiaire imaginaire de l’Europe Unie : le Chat Botté, la Chatte Blanche, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge, le Petit Poucet, l’Oiseau Bleu, pour lesquels il insère de brillantes variations. Il choisit aussi une « mise en scène dans le style de Louis XIV » où le château français, avec dorures et perruques, devient le décor de la féérie. A la demande du très francophile directeur des Théâtres impériaux, Ivan Alexandrovitch, Petipa et Tchaïkovski avaient reçu mission de créer un hommage à la France et à son âge d’or chorégraphique.

Un autre bonheur est aussi d’entendre la musique composée par le compositeur russe pour accompagner ce ballet à grand spectacle créé le 15 janvier 1890 au Théâtre Impérial de Saint Petersbourg. Le ballet de Tchaïkovski est très long et rarement interprété dans son intégralité. Il requiert un grand effectif et une grande virtuosité tant dans les grands tuttis d’ouverture, les marches d’entrées, les nombreux solos notamment à la flûte, à la clarinette, au violon et au violoncelle qui doivent porter les prouesses des danseurs. Sous la direction de Vello Pähn, l’Orchestre de l’Opéra de Paris au complet y brille dans toute sa splendeur, avec une rythmique impeccable, sa patte orchestrale veloutée, avec les rôles très présents de la harpe, des percussions (quatre exécutants sont nécessaires pour tenir les timbales, le glockenspiel, le triangle, le tambour de basque, la caisse claire, la grosse caisse, le tam-tam et les cymbales). Outre les thèmes qui sont de véritables tubes, on y découvre une partition d’une grande modernité avec ses solos offerts au violon, au violoncelle, des thèmes de hautbois de clarinette qui ont certainement inspiré Prokofiev pour Pierre et le Loup, le pas de deux du Chat et de la Chatte blanche, et le rôle très avant-gardiste du piano qui apparaît comme un membre de l’orchestre, tout en s’en détachant, un peu comme dans Rhapsodie in Blue composée en 1924 par Georges Gerschwin.

« Avez-vous vu la Belle au bois dormant ? »

La musique avait d’ailleurs tellement marqué les Russes lors de sa création que Modest, le frère de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, lui écrivait ses mots : « Ton ballet est venue comme une obsession. On m’a dit hier que les Pétersbourgeois ne saluent plus d’un « Comment allez-vous ? » mais demande : « Avez-vous vu La Belle au bois dormant ? »

Continuons sur le registre des bonheurs que l’Opéra de Paris est encore l’un des seuls à pouvoir se permettre, pour combien de temps ? Les décors d’Ezio Frigerio, les costumes de Franca Squarciapino, les lumières de Vinicio Cheli ont été réalisé en 1997 en ces riches années où le directeur de l’Opéra de Paris était Hugues R. Gall. Passionné de danse, aussi féru de chorégraphie avec son époux, le danseur Eric Vu Han, que de musique, le Patron de l’Opéra avait offert ces habits de lumière au ballet créé par Rudolf Noureev pour la Maison en 1989. Des toiles peintes aux sculptures en passant par la splendeur des tissus arachnéens des jupons et au tombé impeccable des tutus, cette production est du début à la fin un chef d’oeuvre. Les danseurs sont, non pas la cerise sur le gâteau, mais les élus pour qui cette troupe extraordinaire de l’Opéra de Paris a fait de son mieux pendant si longtemps.

Parlons enfin du Ballet de l’Opéra de Paris et des Etoiles. Ils se succèderont tout au long de ce marathon chorégraphique, qui enchaîne trente représentations entre mars et juillet 2025. Entouré de ses maîtres de ballets, José Martinez, le nouveau directeur qui a succédé à Aurélie Dupont à l’été 2022, a veillé à ce que la transmission, vertu majeure du ballet de l’Opéra, qui est toujours l’héritier de la première Académie Royale de Danse fondée en 1661 par Louis XIV, soit au coeur de cette production. Claude de Vulpian, Agnès Letestu, Florence Clerc, Elisabeth Maurin, Sabrina Maalam, Lionel Delanoé qui ont tous connus, travaillé ou été nommés Etoiles par Noureev ont enseigné leurs pas et leurs arts aux jeunes artistes qui sont aujourd’hui sur scène.

Tel le grand pas de deux de l’Oiseau Bleu, apanage des plus grands, de Nijinski à Fokine. Je n’ai pas vu tous les danseurs qui l’ont interprété et je les prie de m’en excuser, mais Alexandre Kirscher qui était sur scène le jeudi 3 avril a vraiment recréé à cet instant « l’image dansante d’un oiseau qui vole. » Quant à la princesse Aurore et au prince Désiré, les Etoiles de la maison s’y succèdent.

Dans ce rôle d’une difficulté technique extrême, Bleuenn Battistonni, nommée Étoile le 26 mars 2024, étincelle de mille feux. Avec grâce, et déjà beaucoup de caractère, elle incarne parfaitement la délicatesse ingénue de la princesse Aurore et offre, au fur et à mesure que son personnage évolue, son interprétation personnelle. « C’est vraiment un conte d’initiation. Ce n’est pas du tout la même énergie entre l’acte I où Aurore est dans la fraîcheur enfantine du jour qui se lève, et l’acte III où elle a franchi les épreuves, acquis de la maturité et où elle est une adulte, prête à régner. »

A ses côtés, son prince, Guillaume Diop, que l’on retrouvera dans quatorze des trente représentations, s’installe peu à peu comme un danseur céleste, désarmant de simplicité dans les instants où il se prépare pour ses redoutables variations de l’acte II, comme dans le grand pas de deux du final, vraiment princier.

Voilà pourquoi cette Belle au Bois Dormant est un trésor qu’il ne faut pas rater car, longtemps, ceux qui auront eu la chance de l’approcher, de le partager, le garderont dans leurs yeux et dans leur coeur comme le rêve d’une Europe idéale qui de Paris à Saint-Pétersbourg offre le meilleur d’elle-même dans l’harmonie et la concorde.

En pratique :

La Belle au Bois Dormant, ballet en trois actes et un prologue, Livret d’après Charles Perrault

Chorégraphie d’après Marius Petipa, Mise en scène et chorégraphie Rudolf Noureev, 30 représentations, 3h10 avec 2 entractes, jusqu’au 23 avril, puis 27 juin au 14 juillet.

Dans les cinémas le 10 avril, retransmission à la télévision.

Répétition publique, séance de travail autour du ballet à l’Amphithéâtre Olivier Messiaen à Bastille, le 28 juin 2025.