C’est un lieu commun bien partagé en Europe, en France en particulier. On aime l’art japonais, un peu l’art coréen, mais pour le grand public, l’art chinois reste méconnu, voire suspect. Encore plus l’art vietnamien, l’art thaïlandais, l’art malais, eux n’existent pas. Pourquoi tant d’indifférence, voire de méfiance ? Certes, il y avait eu des éclaireurs comme Adolphe Thiers, le créateur de la première grande collection d’arts chinois, entre 1830 et 1860. Pourtant, quelque chose est en train de changer. En 2024, le musée Guimet s’habillait entièrement aux couleurs de la Chine, à l’automne, le musée Cernuschi rendait hommage à trois peintres indochinois, Le Pho, Mai Thu et Vu Cao Dam. Au printemps 2025, pour la première fois, le Musée du Louvre qui jusqu’alors ne présentait aucune œuvre chinoise consacrait une première exposition aux Arts Chinois. Et ce n’est qu’un début.

Pourquoi l’art asiatique est toujours si peu considéré ? C’est une question que je me pose depuis bien longtemps… Certes, dans un petit cénacle et en Asie bien sûr, les initiés apprécient et comprennent. Mais, à Paris et ailleurs, pour l’essentiel de la population occidentale, l’art chinois, vietnamien, cambodgien est trop pointu, trop compliqué, incompréhensible, voire laid. En fait, personne ne veut faire l’effort de comprendre hormis les amoureux et les initiés qui visitent les musées Guimet ou Cernuschi. Eh bien, cet état d’esprit était en train de changer. Un peu comme quand, en 1973, l’écrivain et homme politique, Alain Peyrefitte, écrivait « quand la Chine s’éveillera…. »

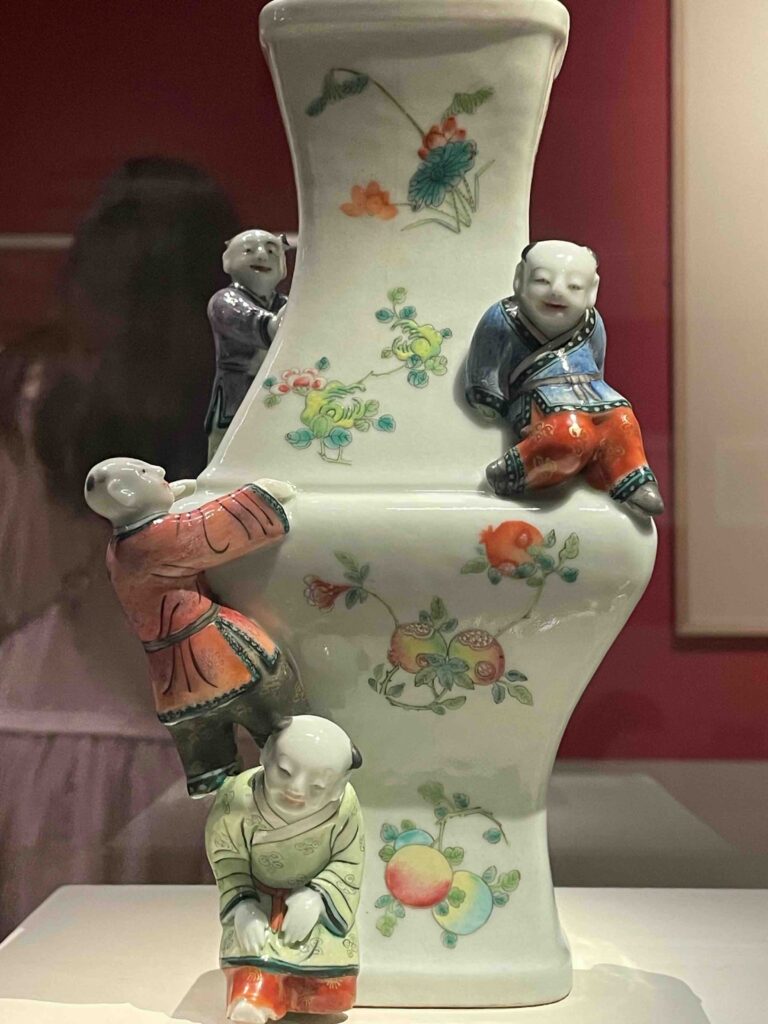

C’est comme une floraison inattendue, un parfum de jasmin et de thé qui s’emparent de Paris. Le signal est venu au printemps 2024 au musée Guimet. A l’initiative de sa directrice, Yannick Lintz, l’institution parisienne qui abrite depuis le XIXe siècle, tout un panthéon boudhique et les précieuses statues d’Angkor au Cambodge, célèbrait le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. A ce titre, le grand bâtiment et sa rotonde se paraient de rouge, couleur de la joie et de la fête et accueillent les Gardiens du Temps, douze créatures mythiques conçues par l’artiste franco-chinoise Jiang Qiong Er. Pour célébrer leurs valeurs universelles, Paix, Fraternité, Bravoure, Bienveillance, Sagesse, etc s’illuminent ou résonnent jour et nuit en façade et dans différents lieux secrets. Cette installation spectaculaire, en place jusqu’en février 2025, lançait une année riche en émotions qui se déclinait dans toute la capitale. A Guimet, concerts et célébrations s’enchaînaient autour de trois grandes expositions présentant des chefs d’œuvres venus de l’Empire du Milieu : céramiques monochromes, bijoux et orfèvrerie du trésor des Ming (14e-17e siècle), sculptures Tang (7e-10e siècles) présentés pour la première fois en Occident.

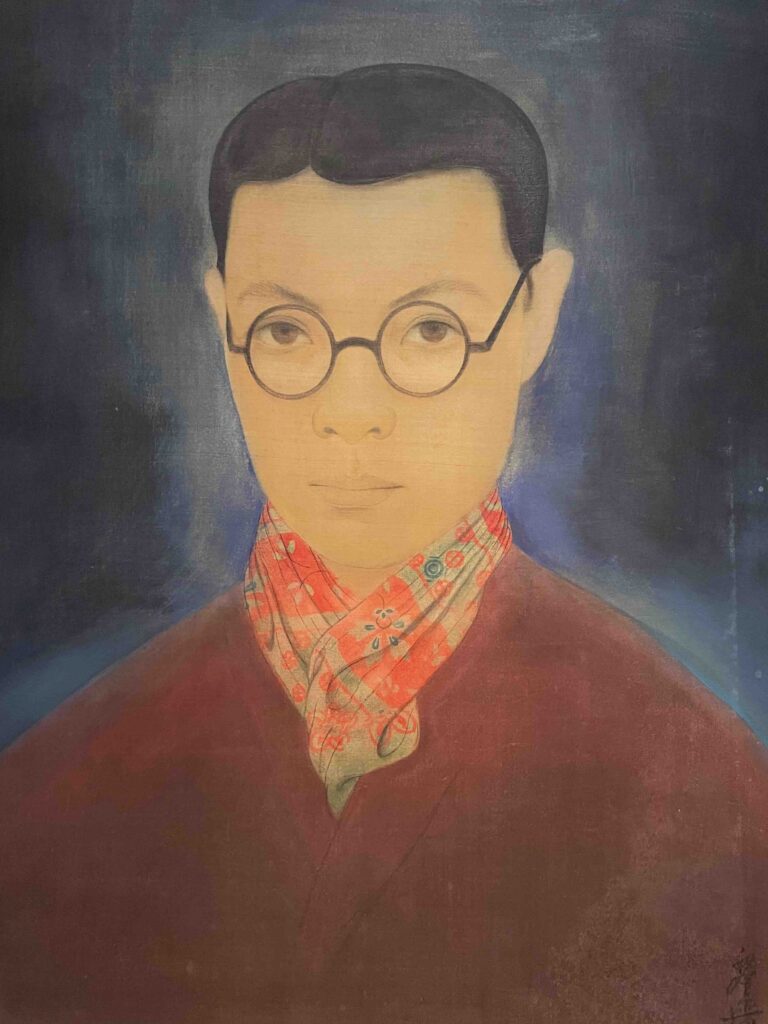

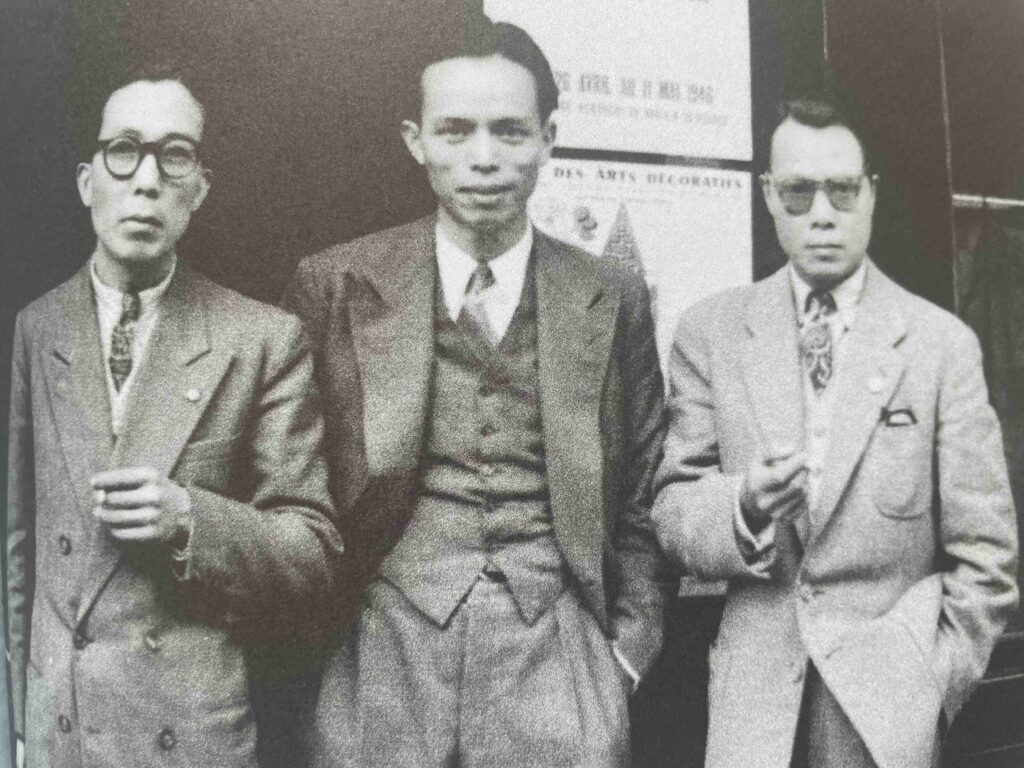

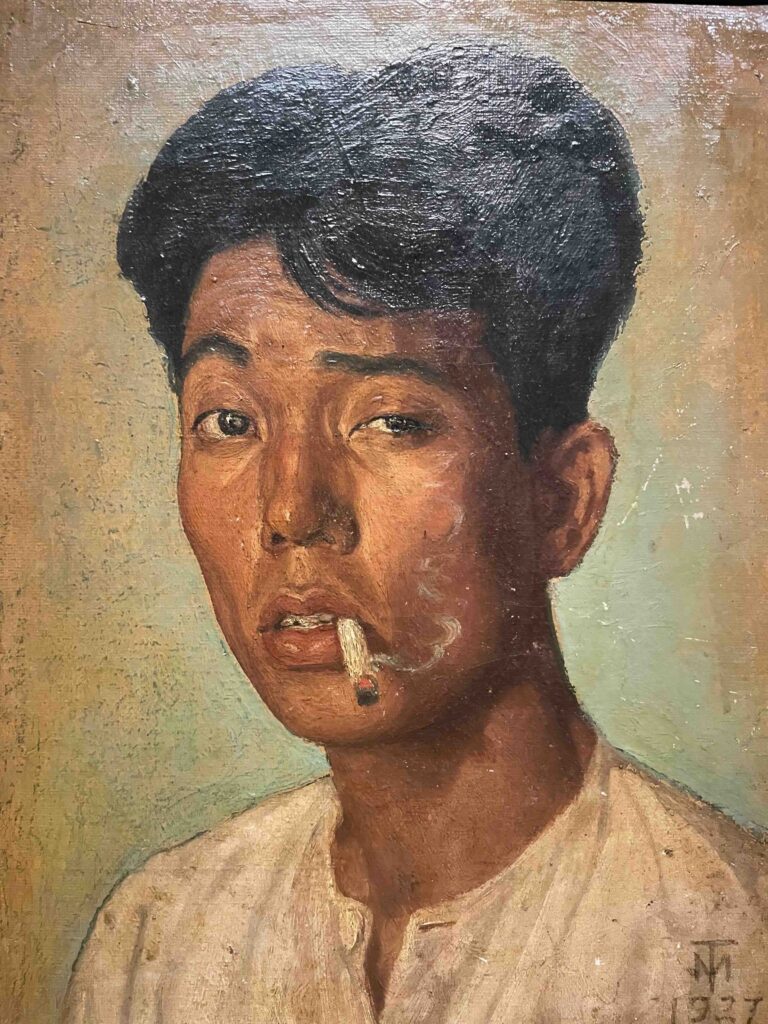

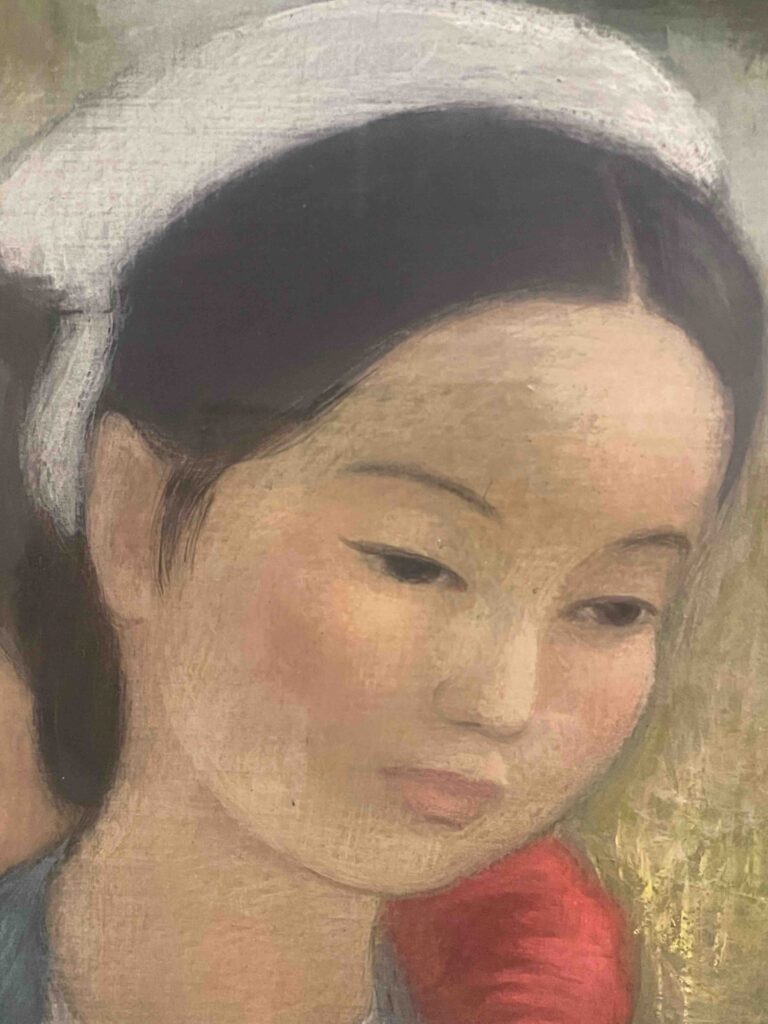

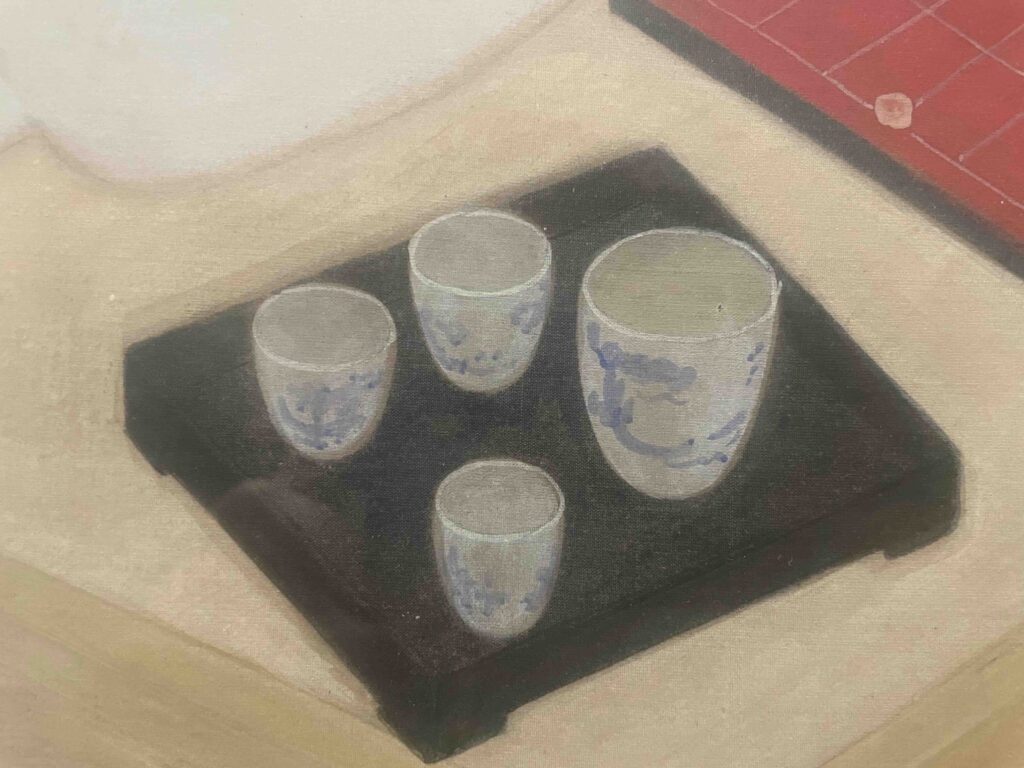

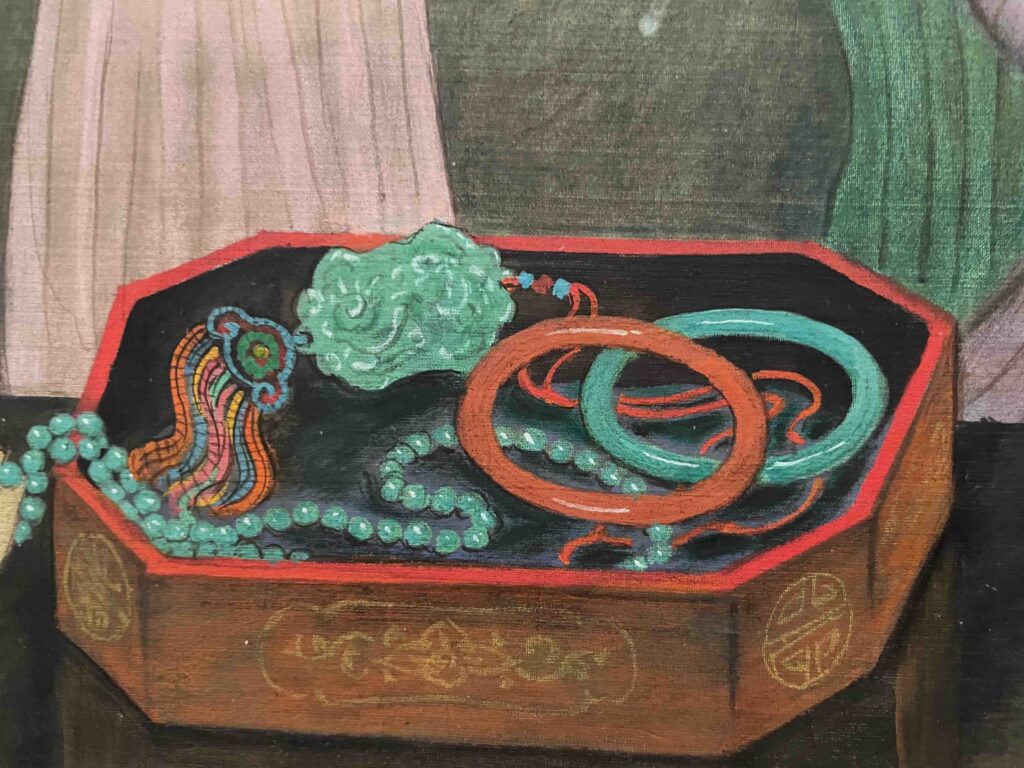

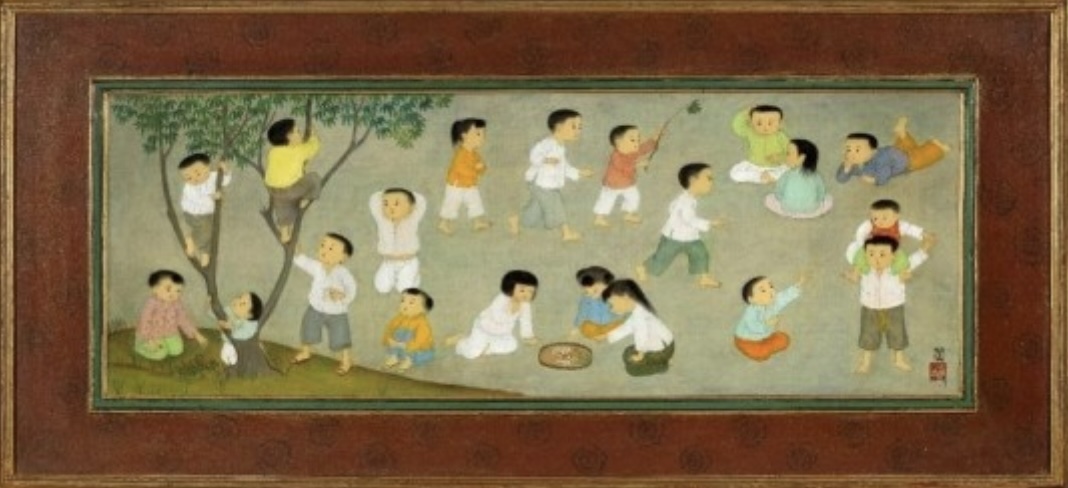

En parallèle, chaque année, le Printemps des Arts Asiatiques fleurit dans tous les galeries et les musées qui organisent des visites découvertes autour de leurs réserves (Louvre, Arts Décoratifs, Cernuschi, Branly). « Les Arts d’Asie forment un univers complexe et particulièrement vaste qui s’étend de l’art gréco-bouddhique du Gandhara (1er et 2e siècles après JC dans l’actuel Pakistan et Afghanistan) jusqu’au Japon, déjà révélé par les Impressionnistes, explique Christophe Hioco, collectionneur et grand voyageur en Asie qui orchestre cet événement d’envergure mondiale. Longtemps méconnus, ils se révèlent peu à peu au public et fait courir les collectionneurs du monde entier à Paris. » Le dernier à sortir du purgatoire est l’art vietnamien. A l’automne 2024, au musée Cernuschi, une exposition patiemment tissée par la conservatrice anne Fort rendait hommage à Mai-Thu (1906-1980), Lê Phô (1907-2001) et Vu Cao Dam (1908-2000), trois peintres diplômés de l’École des Beaux-Arts de l’Indochine fondée il y a cent ans à Hanoï.

« Après 70 ans de guerre et de silence, le goût pour ces artistes est en train de renaître, notait Charlotte Aguttes-Reynier qui publie le premier livre consacré à ce volet méconnu de l’histoire de l’art internationale. Ces trésors d’une incroyable délicatesse n’ont pas fini de nous surprendre. » Avec une patiente ténacité, cette experte voit son travail porter ses fruits, prenant le relais de Loan Sicre de Fontbrune, historienne de l’art et collectionneuse passionnée, qui avait orchestré en 2012 une première et magistrale exposition au musée Cernuschi : du Fleuve rouge au Mékong, visions du Vietnam. Ainsi, le 9 septembre 2025 à Neuilly-sur-Seine, la maison Aguttes a orchestré sa 48e vente dédiée à l’art moderne asiatique, et a totalisé plus de 6,2 M€. Sur les 33 œuvres présentées aux enchères, trois ont dépassé le million d’euros, dont l’oeuvre sur soie de Mai Trung Thu, le Concert ( 1,793 million d’euros). Alors pourquoi autant de silence ? Ouvrons quelques pistes. Historiquement parlant, certainement, il était difficile à admettre pour les Occidentaux qu’en Asie des artistes avaient pu produire des oeuvres d’une technique et d’un art aux moins égales aux leurs. Mieux valait les absorber ou les oublier.

« Ces trésors d’une incroyable délicatesse n’ont pas fini de nous surprendre. »

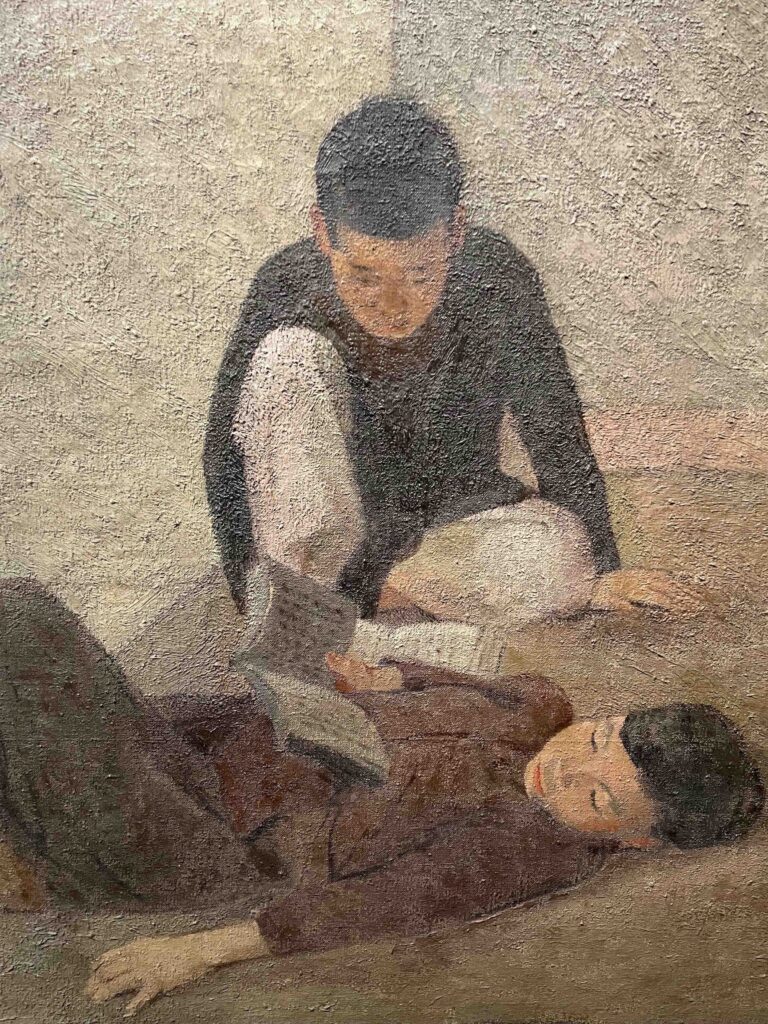

Peut-être, pour les comprendre, faut-il aussi, à la manière des arts occidentaux sacrés depuis le Moyen-Age, connaître et maîtriser tout un vocabulaire symbolique et mystique subtil. Et puis, depuis l’origine et encore plus à compter du début du XXE siècle, alors que l’Europe quittant les arts décoratifs consacrait beaucoup de ses énergies artistiques à explorer l’abstraction, les arts d’Asie ont emprunté une direction plus « classique », figurative, que d’aucuns ont pu imaginer naïve. C’était mal comprendre la densité de ces oeuvres dont les artistes peuvent consacrer une vie à sublimer un visage, un mouvement de la main, la beauté d’une fleur ou d’une tige de bambou, l’innocence de l’enfance et qui trouvent dans cette quête infinie de la beauté, de la lenteur, véritablement une voie pour échapper aux réalités cruelles du monde qui les entoure. Ce n’est pas un hasard, en 1963, alors que le Vietnam pliait sous les bombes américaines, avec ses villages dévastés, ses enfants sacrifiés, alors que le vénérable moines Thich Quang Duc s’immolait par le feu, le peintre Mai Thu peignait sur la soie « la Joie de vivre ».

Cette oeuvre de petit format, la Joie, formait la pièce manquante d’un triptyque créé en 1963 et par la suite désolidarisé, sur le thème récurrent dans l’œuvre de Mai Trung Thứ de l’enfance. Elle était depuis plus de cinquante ans dans une collection privée. Une autre vente très attendue, Indochine chapitre 20, se profile le 30 septembre à Drouot qui présentera des oeuvres de Victor Tardieu (1870-1937), le peintre fondateur de l’école des Beaux-arts d’Hanoï. Elle permettra aussi de continuer d’explorer et de comprendre l’art indochinois, de la peinture à la sculpture en passant par les techniques héritées des arts anciens, comme la laque et la soie.

En ce moment, en effet, beaucoup d’oeuvres réalisées par des artistes asiatiques circulent. Jadis, elles avaient quitté l’Orient-Extrême pour accoster en Occident, désormais, elles reprennent le chemin inverse vers l’au-delà de Suez. Le musée du Louvre rappelait au printemps dernier l’exil, le don, ou le rapt de ces pièces en consacrant l’une des ses toutes premières expositions aux Arts Asiatiques jusqu’alors confiés aux seuls musées Cernuschi et Guimet. Son conservateur Jean-Baptiste Clais avait eu la lumineuse idée d’entrouvrir les portes de cet univers à travers le regard de l’homme d’état Adolphe Thiers (1797-1877), figure très controversée de la IIIE république, qui vouait pourtant une passion sans mesure aux arts chinois qui pour lui étaient aussi fondamentaux pour l’histoire de l’humanité que les arts d’Italie.

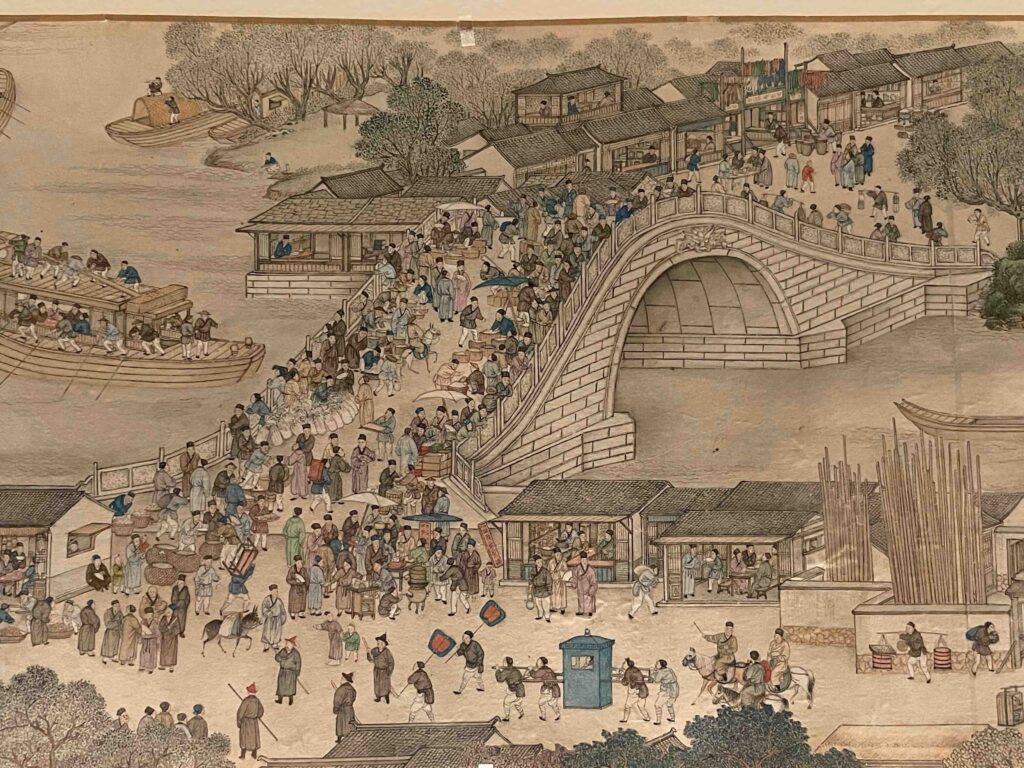

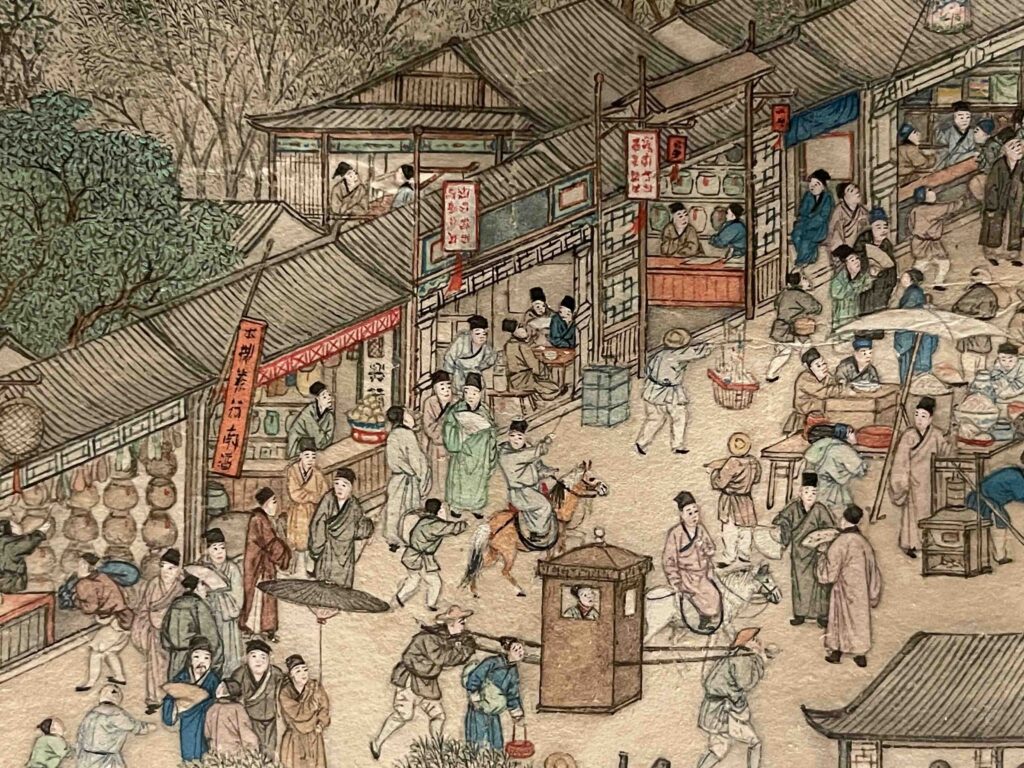

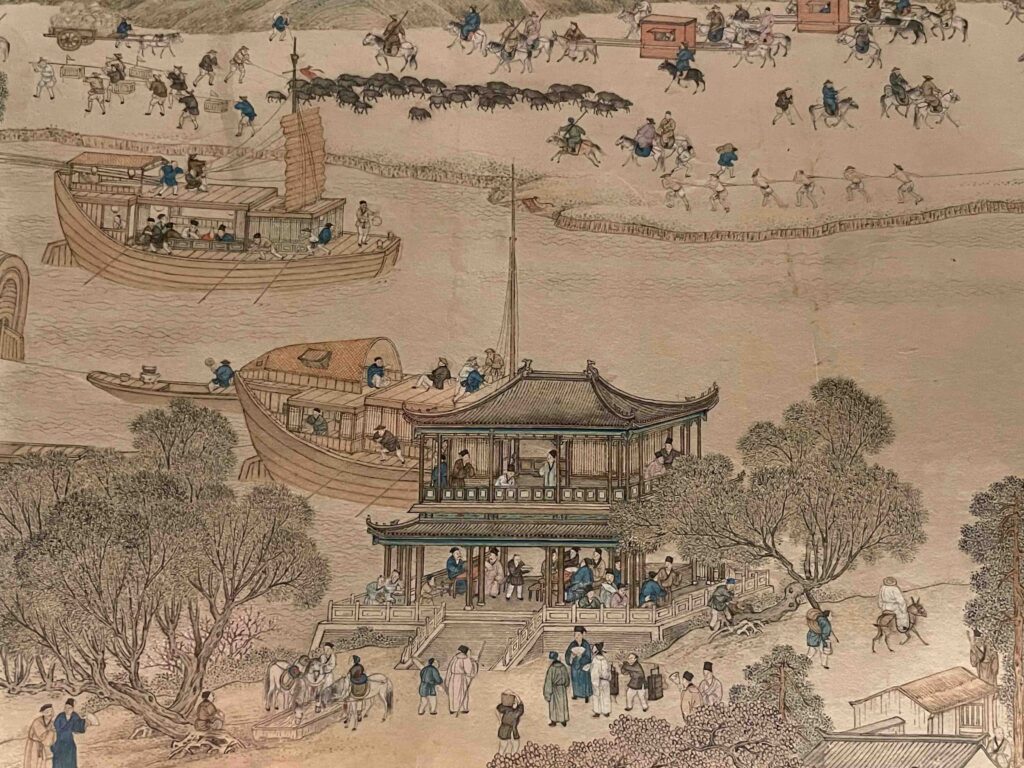

Cette introduction toute en finesse et intelligence présentait les chefs d’oeuvres collectés par monsieur Thiers, qui pourtant ne mit jamais les pieds en Asie, mais voua à ce continent une passion déraisonnable. Il possédait ainsi toutes les publications, affiches, cartes disponibles à l’époque et une série de pièces qui font courir aujourd’hui les grands collectionneurs chinois, comme ces petits vases ou brûle encens émaillé ou de céramique fine, de somptueux jades et plus encore les rouleaux impériaux, du fascinant Qingming Shange Tu que l’on pourrait contempler des jours durant.

Pour l’instant, car le musée du Louvre n’a pas dit son dernier mot. De nombreux projets vont fleurir et permettre de faire revivre des oeuvres qui sont longtemps restées protégées dans les réserves. Jean-Baptiste Clais a pris son baton de pélerin, le 25 septembre 2025, à Lorient pour retisser les liens entre la Compagnie des Indes et ses chères collections, comme pour donner les prémices de nouveaux voyages dont les navires reviendront les cales remplies de trésors.

Tel est le professeur Lin Xiang Xiong, lui aussi, chasseur et créateur de trésors. Né en 1945, après une enfance marquée par les deuils et la violence, il est arrivée adolescent à Singapour où il a découvert la peinture. Elle l’a, dit-il, sauvé. Entrepreneur et artiste singapourien d’origine chinoise, sa vie est roman avec son lot de drames et de miracles. Il est à la fois d’une grande simplicité et d’un grand mystère, un peu sage et chamane. Sa vie est tempêtueuse, comme ses oeuvres. Peut-être se souvient-il de sa douloureuse enfance ? Peut-être inconsciemment dédie-t-il à sa mère qui lui fut arrachée trop tôt le don qu’elle lui a légué d’être peintre.

Il est avec la peinture comme il semble être dans sa vie, un homme de décision qui ne revient pas sur le destin qu’il s’est choisi, comme par exemple de renoncer au commerce de ses œuvres. Ne jamais vendre ses tableaux, c’est en apparence renoncer au monde de l’art aujourd’hui dépendant de sa circulation sur le marché. La grande roue de l’univers lui a offert une grande fortune qu’il a décidée de mettre au service de l’Art avec ce vœu : « Que tous les artistes deviennent par leurs œuvres artisans de la paix. ». C’est ainsi qu’il a lancé en 2019 la construction d’un musée de 8.000m2 sur l’île de Penang, en Malaisie. Exposées sur sept étages, les œuvres sélectionnées par la Lin Xiang Xiong Gallery aborderont toutes le thème cher au fondateur : la paix, et dialogueront avec les siennes. Un prix ouvert à tous à permis de sélectionner parmi 1883 candidats venus de 102 pays, trois lauréats (Barbara Caveng, Musafer Quassim, Maayan Sophia Weisstub), dont les oeuvres seront présentées lors de l’inauguration du musée le 14 décembre 2025.

Convaincu que les artistes sont des artisans de paix et qu’il faut oser montrer la démence de l’homme pour y mettre un frein, le professeur Lin peint sans fard la folie du feu, les désastres de l’eau, en nourrissant son inspiration des codes occidentaux (Picasso, Goya) tout comme du vocabulaire et des paysages d’Asie. Son musée, vaste navire amarré au port de Penang, tendra des ponts entre l’Est et l’Ouest, entre ces deux civilisations, dans le voeu universel du « respect réciproque entre ces quartiers d’un village mondial ».

PRATIQUE

Le catalogue de la très belle exposition, Lê Phô, Mai-Thu, Vu Cao Dam, Pionniers de l’art moderne vietnamien en France, réalisée par Anne Fort, Conservatrice en Chef chargée des collections d’Asie du Sud-Est et d’Asie Centrale, est disponible au musée Cernuschi. Il contient beaucoup de précieux témoignages et sources des enfants des trois artistes,

Le musée LIN Xiang Xiong Art gallery est le point d’orgue d’un nouveau quartier sur les rives du Light Waterfront sur l’île de Penang. Érigé sur la mer, il prend la forme d’une tortue, qui est aussi celle de l’île de Penang : la tortue étant un symbole de longévité, de bonté et de prospérité dans la culture chinoise.

Le musée conçu et dessiné par le Professeur LIN, qui fêtera à cette occasion ses quatre-vingts ans, s’élève sur 7 étages à une hauteur de 40 mètres.