Aréquipa, la Cité blanche nichée dans la Sierra à 2.400 mètres au pied des trois volcans Misti, Chachani et Pichu Pichu, a offert au monde l’un de ses plus talentueux écrivains. En remerciements pour la bouillonnante inspiration qui le porte depuis sa naissance, Mario Vargas Llosa, qui fêtera en 2025 ses 89 ans, a transformé la maison qui lui a donné le jour en un merveilleux voyage initiatique et en modèle pour la jeune nation péruvienne. C’est la Casa Mario Vargas Llosa.

Sait-on si la forme d’une ville inspire à jamais ceux qui y sont nés ? Les petits pieds de Mario Vargas Llosa se sont-ils posés en premier sur les trottoirs de l’avenue Parra ? Ses oreilles ont-elles conservé la sonorité puissante et veloutée des orgues de la Cathédrale de la Cité blanche ? Ses lèvres ont-elle gardé le goût sucré de la Chicha morada ? Tout cela, l’écrivain, académicien et prix Nobel de littérature ne l’explique pas explicitement dans les textes qui accompagnent la visite du numéro 101 mais il a donné le meilleur de lui-même afin que sa maison natale devienne l’une des plus coquettes et envoûtantes maisons d’écrivain de la terre. On se faufile entre les voitures, reines des faubourgs, pour arriver devant cette demeure éclatante de blancheur avec ses pots de géraniums bien soignés, ses fenêtres et ses balcons en bois vernis comme un bateau.

Passé les carreaux ciments du perron, Carlos E. Zanabria Angulo, lui aussi journaliste, veille sur le petit bureau, à droite de l’entrée. Il vous délivre vos billets et vous questionne, gentiment, pour connaître votre résistance : Vous comprenez, la visite prend une bonne heure et demie.. Entendez-vous l’espagnol ? Que connaissez-vous de Mario Vargas Llosa ? Il vous laisse patienter, le temps de glisser quelques consignes à Richard, le guide souriant et mystérieux qui vous embarque pour ce périple. Car c’est bien d’un grand voyage à remonter le temps qu’il s’agit. Silencieux, Richard vous précède dans l’escalier qui accède à la maison. Et là, sur une estrade en bois où trône un bureau et une radio d’époque, Mario Vargas Llosa, lui-même, vous accueille. L’écrivain facétieux a pris le temps d’enregistrer son hologramme pour vous présenter la maison de son enfance et la ville où il a laissé une partie de son cœur. Ce n’est que la première surprise d’une longue série qui vous entraîne d’abord dans la chambre même où il vit le jour le 28 mars 1936. Près du lit de sa mère Dora Llosa Ureta qui aimait lire les poèmes d’Amado Nervo et Pablo Neruda, une toute petite machine à écrire et un cheval à bascule.

« La lecture transformait le rêve en vie et la vie en songe, en mettant à la portée du petit bonhomme que j’étais l’univers de la littérature. Ma mère me raconta que les premières choses que j’écrivais étaient les suites des histoires que je lisais, parce que j’étais triste qu’elles finissent, ou que je voulais en corriger la fin. Et c’est peut-être cela que j’ai fait toute ma vie sans le savoir : prolonger dans le temps, alors que je grandissais, mûrissais et vieillissais, les histoires qui avaient rempli mon enfance d’exaltation et d’aventures. »

Comme par magie, des écrans s’animent dans le creux de l’armoire familiale et le film de sa vie commence. De pièce en pièce, les découvertes se succèdent, comme autant de coups de théâtre : son adolescence dans le rude Colegio La Sale et à la brutale Académie Militaire de Lima où son père Ernesto Vargas Maldonado, l’avait enfermé alors qu’il ne l’avait pas revu pendant les dix premières années de sa vie. Puis l’émerveillement des premiers vinyles, de la radio, des journaux où les machines à écrire lui ouvrent leurs bras, sa première œuvre, une pièce de théâtre jamais publiée, la Huida del Inca (1952). Et l’envol pour l’Europe, le vieux continent où son inspiration fleuve puisée aux sources et aux énergies du continent Sud-Américain se renforceront au contact de la Littérature européenne qui l’a bercé pendant ses jeunes années. La première escale est à Paris. Le 9 février 2023, jour de son entrée à l’Académie Française, où il succédait au fauteuil 18 à notre bien-aimé Michel Serres, il racontait « J’ai débarqué ici, en 1959, et j’ai découvert que les Français avaient découvert la littérature latino-américaine avant moi. Ils lisaient Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Gabriel García Márquez… C’est donc grâce à la France que j’ai découvert l’autre visage de l’Amérique latine, les problèmes communs à tous ces pays, l’horrible héritage des putschs militaires, le sous-développement, les guérillas, et les rêves de libération. C’est donc en France – quel paradoxe ! – que j’ai commencé à me sentir un écrivain péruvien et latino-américain. »

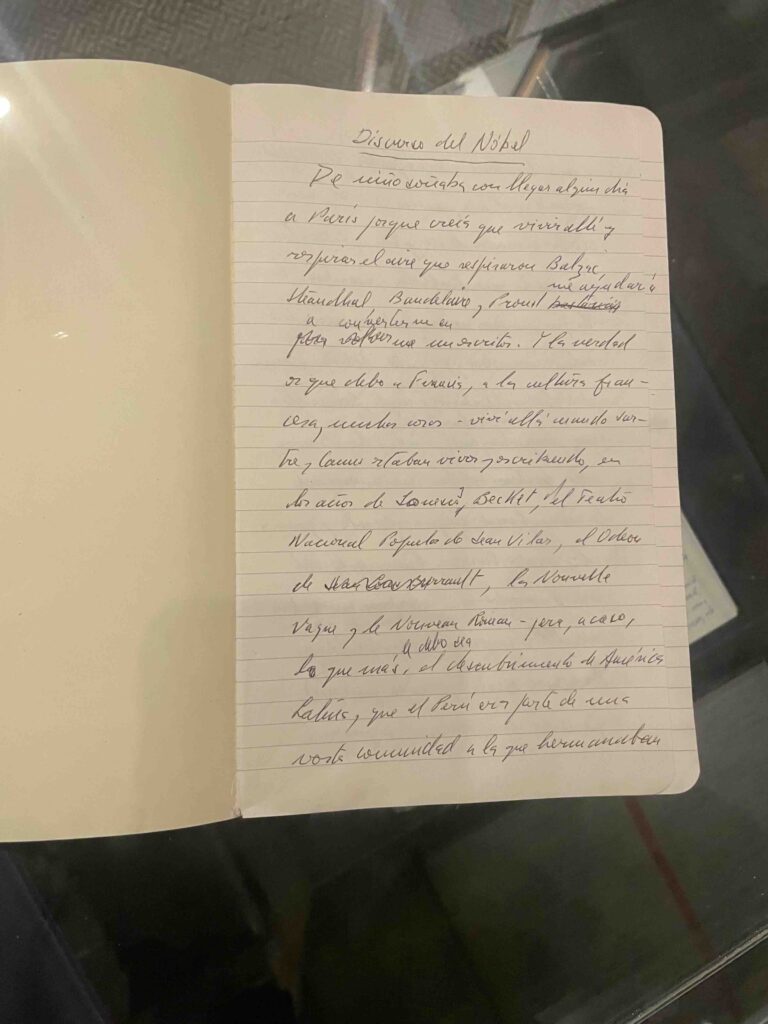

Du wagon de train à un salon de bordel (théâtre de la terrible Casa Verde), en passant les rues et les bars de Barcelone, l’itinéraire éblouissant de cet enfant gâté par la vie se déploie, ponctué par la cohorte des métiers qu’il a enchaînés (professeur, correcteur, journaliste, critique), les œuvres qui ont signé sa reconnaissance internationale : la Ville et les Chiens, (la Ciudad et los Perros, son premier succès publié à Paris en 1963), la Maison Verte (la Casa verde, 1966), Conversations à la Cathédrale (1969), Pantaleon et les Visiteuses (1973), la Tante Julia et le Scribouillard (1977), la Guerre de la Fin du Monde (1982). Les couvertures et les manuscrits originaux des ouvrages émaillent la visite, tout comme les délicats visages qui ont accompagné la vie de ce bel homme aussi séduisant que courtisé. Les succès, les triomphes, les prix, les récompenses, les passions et les brouilles littéraires, les engagements politiques, n’ont jamais éloigné son cœur de la magie inspirée d’Aréquipa. Après avoir épousé sa tante, Julia Urquidi, de dix ans son aînée avec qui il avait découvert l’Europe, il s’est remarié en 1964 avec sa cousine, Patricia Llosa qui lui a donné une fille, Morgana, et deux fils, Gonzalo et Alvaro. Soucieux de laisser aux enfants d’Aréquipa, le témoignage de sa vie comme un encouragement à embarquer dans l’immense et tumultueux navire de la vie, Mario Vargas Llosa leur a également offert à deux pas de la Place d’Armes et du couvent Santa Catalina, une lumineuse bibliothèque (la Bibliotéca) avec ses jardins où leur pensée peut fleurir. Même s’il vit la plupart du temps, entre Londres, Paris et Madrid, il a pris soin de confier à sa casa tous ses diplômes, médailles ainsi que les originaux de la plupart de ses manuscrits, ainsi que celui du précieux discours, Éloge de la Lecture et de la Fiction, qu’il a prononcé le 7 décembre 2010 à Stockholm.

Un nouvel hologramme de l’auteur permet d’en écouter quelques mots, mais il faudrait prendre le temps de le lire et de l’apprendre, presque, par cœur pour ses vertus émancipatrices. En voici quelques extraits -l’intégralité est disponible chez Gallimard :

« Je me suis demandé parfois si dans des pays comme le mien, qui compte si peu de lecteurs et tant de pauvres, d’analphabètes et d’injustices, et où la culture reste le privilège d’un tout petit nombre, écrire n’était pas un luxe solipsiste. Mais ces doutes n’ont jamais étouffé ma vocation, car j’ai toujours continué à écrire, même dans ces périodes où les travaux alimentaires absorbaient presque tout mon temps. Je crois avoir agi sagement car, si pour que la littérature fleurisse dans une société il avait fallu d’abord accéder à la haute culture, à la liberté, à la prospérité et la justice, elle n’aurait jamais existé. Au contraire, grâce à la littérature, aux consciences qu’elle a formées, aux désirs et élans qu’elle a inspirés, au désenchantement de la réalité au retour d’une belle histoire, la civilisation est maintenant moins cruelle que lorsque les conteurs ont entrepris d’humaniser la vie avec leurs fables. Nous serions pires que ce que nous sommes sans les bons livres que nous avons lus ; nous serions plus conformistes, moins inquiets, moins insoumis, et l’esprit critique, moteur du progrès, n’existerait même pas. Tout comme écrire, lire c’est protester contre les insuffisances de la vie. Celui qui cherche dans la fiction ce qu’il n’a pas exprime, sans nul besoin de le dire ni même de le savoir, que la vie telle qu’elle est ne suffit pas à combler notre soif d’absolu, fondement de la condition humaine, et qu’elle devrait être meilleure. Nous inventons les fictions pour pouvoir vivre de quelque manière les multiples vies que nous voudrions avoir quand nous ne disposons à peine que d’une seule. »

« Je ne me suis jamais senti un étranger en Europe ni, à vrai dire, nulle part ailleurs. Dans les endroits où j’ai vécu, à Paris, Londres, Barcelone et Madrid, Berlin, Washington et New York, au Brésil ou en République Dominicaine, je me suis senti chez moi. J’ai toujours trouvé un gîte où je pouvais vivre en paix et travailler, apprendre des choses, nourrir des illusions, rencontrer des amis, faire de bonnes lectures et trouver des sujets d’écriture. Il ne me semble pas qu’être devenu, sans me le proposer, un citoyen du monde, ait affaibli ce qu’on appelle « les racines », mes liens avec mon propre pays – ce qui n’aurait pas non plus grande importance –, car s’il en avait été ainsi, les expériences péruviennes ne continueraient pas à alimenter mon écriture et n’apparaîtraient pas toujours dans mes histoires, même quand celles-ci semblent se passer très loin du Pérou. Je crois que de vivre tant de temps hors du pays où je suis né a plutôt renforcé ces liens, en leur adjoignant une perspective plus lucide, et la nostalgie, qui sait faire la différence entre le contingent et le substantiel et maintient dans tout leur éclat les souvenirs. L’amour de son pays natal n’est pas une obligation, mais, à l’instar de tout autre amour, c’est un mouvement spontané du cœur, comme celui qui unit les amants, les parents et leurs enfants, et les amis entre eux. Le Pérou, je le porte dans mes entrailles parce que j’y suis né, que j’y ai grandi et m’y suis formé, et que j’ai vécu là ces expériences d’enfance et de jeunesse qui ont modelé ma personnalité, forgé ma vocation, et parce que c’est là que j’ai aimé, haï, joui, souffert et rêvé. Ce qui s’y passe m’affecte davantage, me touche et m’exaspère plus que ce qui se produit ailleurs. »

« Par ce sortilège, qui nous berce de l’illusion d’avoir ce que nous n’avons pas, d’être ce que nous ne sommes pas et d’accéder à cette existence impossible où, comme des dieux païens, nous nous sentons terrestres et éternels à la fois, la littérature introduit dans nos esprits la non-conformité et la rébellion, qui sont derrière toutes les prouesses ayant contribué à diminuer la violence dans les rapports humains. À diminuer la violence, non à en finir avec elle. Parce que la nôtre sera toujours, heureusement, une histoire inachevée. C’est pourquoi nous devons continuer à rêver, à lire et à écrire, ce qui est la façon la plus efficace que nous ayons trouvée de soulager notre condition périssable, de triompher de l’usure du temps et de rendre possible l’impossible. » (Traduction par Albert Bensoussan Copyright © The Nobel Foundation 2010).

Emu, enthousiasmé, charmé, on prend congé de Richard et de Carlos, avec le désir de poursuivre, au plus vite, la conversation entamée avec Mario Vargas Llosa, entre Aréquipa, Lima, Paris et Madrid…

Comment s’y rendre ?

La Casa Mario Vargas Llosa est situé au 101 de l’avenue Parra, à un kilomètre de la Plaza de Armas (15 minutes à pied) à Aréquipa.

Horaires. du lundi au samedi de 10 heures à 15 heures.

Billet d’entrée. Le droit d’entrée au musée est de 30 soles péruviens pour les adultes, 3 soles pour les écoliers 3 soles.

Merci à Carlos E. Zanabria Angulo et à Reynaldo pour leur passionnante visite et leur gentillesse.