Pour la 14e édition du Festival Dans les Jardins de William Christie qui se tient du 23 au 30 août à Thiré, en Vendée, l’ensemble fondé par le claveciniste et chef d’orchestre d’origine américaine exhument l’opéra méconnu de Marc-Antoine Charpentier, La Descente d’Orphée aux Enfers, et, tout en l’associant aux Arts Florissants, l’idylle en musique qui leur a donné leur nom, le revisitent avec une troublante profondeur.

C’est toujours ainsi à Thiré. On vient, souvent de loin, dans l’électricité de la fin de l’été. Du mur des Cyclopes à l’arche d’Hubert Robert, on laisse s’écouler l’après-midi, en cueillant les interludes musicaux, comme une précieuse égrènerait le collier de perles qui prépare sa beauté de la nuit à venir. Que l’univers s’écroule ou pas, on laisse ainsi tomber le soir dans la quiétude. Et quand les derniers rayons du soleil dorent la canopée des platanes qui entourent le miroir d’eau, on se retrouve autour de la scène flottante pour partager un Opéra. Pour les autres éditions, le plus souvent, des incontournables comme Dido e Eneas ou Fairy Queen de Purcell, des grands noms comme Molière, Handel, Rameau mais cette année, les Arts Florissants nour invitent à découvrir deux petites pièces oubliées de Marc-Antoine Charpentier… Étonnant compositeur que ce contemporain de Lully, longtemps relégué dans l’ombre, et mal-aimé, jusqu’à ce jour de 1956 où les premières notes de son Te Deum ont résonné sur les ondes pour annoncer les programmes musicaux de l’Eurovision. A cette époque, William Christie était encore un écolier qui chantait dans la chorale de la petite paroisse de Buffalo. Deux ans auparavant, il avait rencontré Marc-Antoine Charpentier quand sa mère, Ida Jones Christie, avait monté son Oratorio de Noël, petit bijou du compositeur français. Il s’était promis alors qu’un jour, il irait « boire la source » de cette musique qui l’enchantait déjà. Et puis, voici, quelques vingt ans plus tard, soutenu par la grande mécène et musicologue Geneviève de Chambure, il arrivait en France, tombait amoureux de la Vendée et répétait à la Petite Coudraye, une vieille bâtisse de Simon-Vineuse, devenu Sainte-Hermine, avec la troupe qui s’appellerait bientôt les Arts Florissants.

Les Arts Florissants ? Un titre vraiment d’avenir emprunté à une toute petite Pastorale composée en 1685 par le même Marc-Antoine Charpentier. A l’époque, on ne savait pas encore grand-chose de ce Marc-Antoine-là. Né en 1643, dans « le diocèse de Paris », résidant vingt ans au 34 rue des Archives, composant, puisqu’il n’était point demandé à la cour de Versailles, pour l’église Saint-Louis-des-Jésuites (aujourd’hui Saint-Paul Saint-Louis) et aussi pour Elisabeth d’Orléans, duchesse de Guise qui l’accueilli en son hôtel de Guise pendant dix-sept années. C’est chez elle que furent donnés pour la première fois les deux œuvres que William Christie et Paul Agnew ont choisi de réunir en une même soirée.

« L’aventure des Arts Florissants est née en 1979, explique Bill dans le programme de présentation. Nous avions alors un rêve : rendre son éloquence à un patrimoine méconnu et négligé, celui de la musique française des XVIIE et XVIIIe siècles, en nous appuyant sur les œuvres de Michel Lambert, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully, André Campra et Jean-Philippe Rameau, pour ne citer que les plus grands. Bien sûr, notre répertoire a été amené à inclure les grandes figures de l’âge baroque – des compositeurs italiens, allemands ou anglais comme Bach, Handel et Monteverdi – qui étaient plus connus des musiciens et du public. Mais la musique française était restée le parent pauvre de ce répertoire. Lui donner à nouveau une voix, en retrouvant sa saveur après plusieurs siècles d’oubli, est alors devenu la spécialité de mon ensemble – et le début pour nous d’une merveilleuse aventure.

Pourquoi la musique française a-t-elle été la dernière à être touchée par l’élan de redécouverte du répertoire baroque ? Tout simplement, parce qu’il faut des musiciens particulièrement avisés et spécialistes, pour savoir compléter les partitions d’un Lambert ou d’un Charpentier. Contrairement à Bach ou Handel, les compositeurs français laissaient en effet leurs partitions délibérément incomplètes, afin que l’interprète y ajoute lui-même son propre phrasé, sa propre lecture du texte, en utilisant l’ornementation et les règles d’interprétation nécessaires.

Je crois pouvoir dire, aujourd’hui, que notre travail de pionniers a atteint son but. Au fil des dernières décennies, nous avons fait résonner cette musique française sur les plus grandes scènes du monde entier. Les œuvres lyriques de Charpentier, Lully, Campra, Mondonville et Rameau sont chaque année à l’affiche des plus grandes maisons d’opéras, en Europe ou ailleurs, ce dont il y a lieu de se réjouir.

« Un retour aux sources »

Pour cette nouvelle production, nous avons fait le choix d’associer deux de nos premières découvertes, faites il y a plus de 50 ans : Les Arts florissants – « opéra ou idylle en musique », pour employer les mots de Charpentier lui-même – qui devait donner son nom à notre ensemble musical ; et un autre court opéra, La Descente d’Orphée aux enfers. Ces deux pièces furent écrites dans les années 1680 par Marc-Antoine Charpentier pour sa patronne parisienne, Marie de Lorraine, la Duchesse de Guise. Cousine de Louis XIV, celle-ci possédait un hôtel particulier dans le quartier du Marais, à Paris, où des concerts étaient régulièrement donnés par des jeunes musiciens pour ses illustres parents et amis. Nul doute que c’est dans ce lieu et pour cette sociabilité élégante que furent joués pour la première fois Les Arts florissants et La Descente d’Orphée – peut-être même par les mêmes chanteurs et musiciens, si l’on pense que ces deux œuvres requièrent plus ou moins les mêmes effectifs. »

Voici l’alliance de ces deux pièces par le maître expliquée. Car, à Thiré, c’est tout l’art, mais tout est savant. Aucun arbre, aucun massif n’a été planté au hasard, surtout pas le pin parasol. Les platanes, les charmes, les topiaires, même les sauvages et timides roses trémières sont priées de ne pas rougir. Mais tout cela ne se dit pas. On se connaît, on s’aime dans ce bocage de Vendée à la fois si rude et si raffiné, sans trop de gestes, sans trop de mot. On se retrouve ici, sous les grands saules et aussi, dans le pré où au printemps fleurissent les boutons d’or. Une longue accolade signe les retrouvailles.

La réunion des Arts florissants et de La Descente d’Orphée aux Enfers, tous deux composés par Marc-Antoine Charpentier pour sa bienfaitrice, Marie de Lorraine, duchesse de Guise, duchesse de Joyeuse et princesse de Joinville, n’est pas non plus fortuite. A plus forte raison alors que, la veille, un colloque international réunissait dans la salle de Bal, les meilleurs musicologues autour du souvenir de la comtesse Geneviève de Chambure. Sa collection comprenait en 1979 630 manuscrits et imprimés rares, et 71 instruments anciens, des pièces historiques majeures toujours exposées au Musée de la Musique à Paris. L’amie qui offrit à William Christie d’échapper à l’enfer de la Guerre du Vietnam en l’invitant en France et en lui révélant ce trésor de traités et de partitions l’aube de sa carrière musicale est morte le 31 août 1975, à l’âge de 72 ans, deux ans après l’arrivée de William Christie.

Dans sa riche bibliothèque, se trouvaient cinq œuvres de Charpentier et c’est peut-être ainsi que l’esprit du jeune claveciniste chemina vers ce nom des Arts Florissants. De la même manière, la duchesse de Guise s’est éteinte le 3 mars 1688, un an après la première et seule représentation du petit opéra dans ses salons de l’hôtel de Guise, actuel Hôtel de Soubise qui abrite désormais les Archives Nationales. Mais l’histoire dit qu’une Abbesse de sa famille lui aurait communiqué depuis l’au-delà que la fin de ses jours était proche. C’est peut-être pour cette raison que le livret tiré des Métamorphoses d’Ovide, inachevé pour les uns, adopte une issue qui ouvre la porte à l’Espérance…

Mais vous êtes encore là et le jour descend sur les jardins enchantés de Thiré, au rythme doux de la cloche céleste dont le maître de séans a réglé l’horaire avec quelques minutes d’avance. Les musiciens savent pourquoi. Sur scène, être à l’heure, c’est arriver avant l’heure de manière à ce que lorsque le mastro lève, à l’heure précise, sa baguette, tous les instrumentistes soient prêts à jouer.

On quitte le petit bois d’Henri-Claude, la pinède ou la terrasse et l’on revient à pas tranquilles vers le miroir d’eau encadré par les deux allées de grands platanes. Sur la scène, un homme en noir, casque sur la tête, esquisse quelques pas de danse. Sous le couvert des arbres, une joyeuse troupe approche dans les costumes fluides comme la fête : Champagne, Cerise, Amande. « Voici des fleurs, des feuilles et de roses, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous», écrivait Verlaine à Rimbaud…

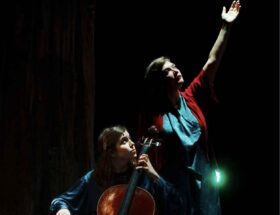

Et sonnent les premiers accords de l’Idylle en musique, les Arts Florissants. C’est bien une allégorie. Les quatre Arts (la Musique, la Peinture, la Poésie et l’Architecture) s’opposent, sous l’égide de la Paix, à la Guerre et à la Discorde, tout en célébrant le roi Louis XIV, garant de l’harmonie, protecteur des arts et rempart contre le chaos. Et l’on aimerait que ces Arts, aujourd’hui et toujours, nous protègent. L’équipe de mise en scène, Marie Lambert-Le Bihan et Stéphane Facco, accompagnés du chorégraphe, Martin Chaix, ont tissé le fil de ce récit tout en délicatesse avec les Lauréats de la 12ème édition du Jardin de Voix. Comme Paul Agnew l’avait imaginé, il y a deux ans avec le chorégraphe Mourad Merzouki dans la merveilleuse production de the Fairy Queen d’Henry Purcell, musique, chant et danse s’unissent sur un plateau dépouillé où des toiles et des tables et une tresse – au théâtre, on ne dit pas le mot c—-e- rouge, suffisent à convoquer l’univers et les éléments. Ce fil rouge, c’est aussi la pulsation de l’oeuvre, ses cadences portées par les percussions de Marie-Ange Petit, parfois célestes avec le triangle, bacchique avec les sistres, infernales dans les chaînes. Et dans cette pantomine joyeuse, on se prend à fredonner l’air si mélodieux : « Charmante paix du ciel à propos descendue Que ne devons-nous pas à tes rares bontés.»

Après l’entracte, la nuit tombée nous invite aux ténèbres avec ce qui s’en vient : la Descente d’Orphée aux Enfers. Tout commence par un mariage. Euridice apparaît, entourée des autres Dryades, car celle qui apparaît n’est pas une ménagère ou une faible femme mais une de ces nymphes qui aiment l’humus et la fraîcheur des bois. Au son des sistres, elles dansent, du réjouissent du mariage de la belle qui chante : « Couchons-nous sur la tendre herbette, Et mêlons à la violette Le vermeil de la rose et le blanc du jasmin. Mais voici qu’un serpent mord Euridice. Est-ce vraiment un serpent ? Son amie a cru voir une simple épine… « L’on ne goûte point de plaisir sans douleur, chère compagne, et les plus fines ne peuvent éviter les épines en se jouant avec les fleurs.» C’est la métaphore même de la vie. Nous tous, rêvons de nous couvrir de roses, mais une fleur peut nous tuer, ce que nous aimons le plus nous dévaster.

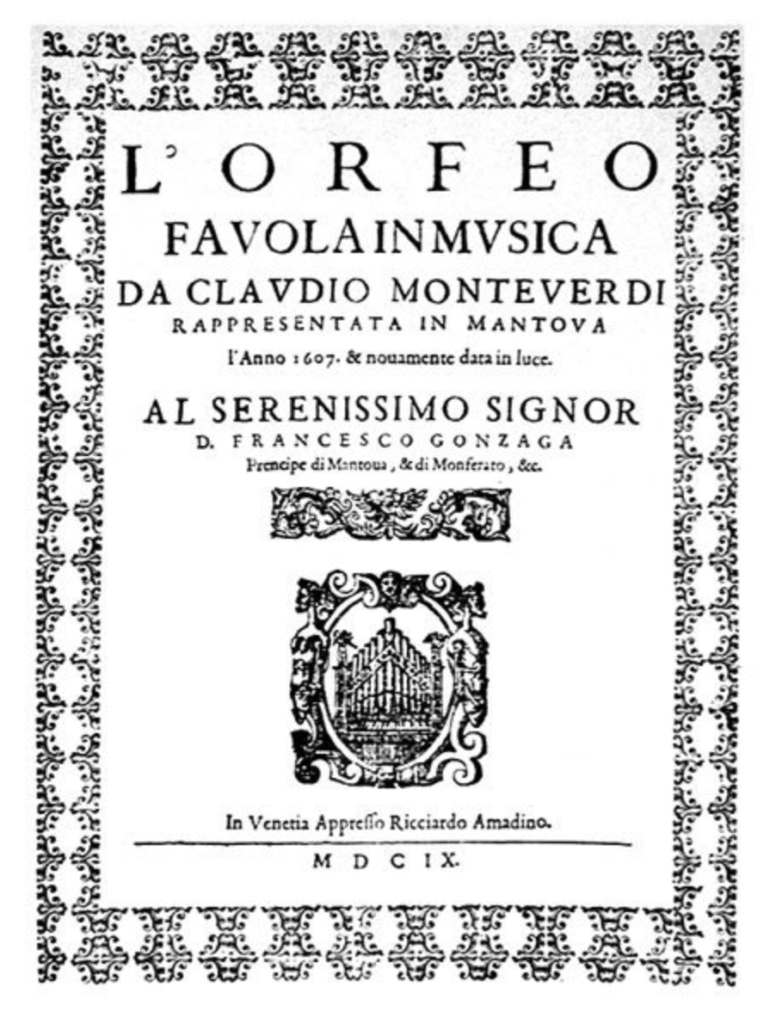

Survient Orphée, juste à temps pour cueillir le dernier souffle de son aimée, et pleurer : «Quoi ! Je perds Euridice ? ». Avant de devenir le co-directeur de l’ensemble, Paul Agnew, avec son timbre d’or, était Orphée. Il l’avait pour la première fois imposé devant l’Orféo de Monteverdi et celui du Chevalier Le mythe a été si souvent mis en musique, il faut à l’origine des premiers opéras, même, l’Euridice de Péri en 1600, suivi de l’Orféo de Monteverdi en 1607. On ne cesse de revisiter ces noces tragiques où Orphée tente de soustraire Euridice à la mort, et presque y parvient. Car, pour lui, l’amour est plus fort que la mort. Avec lui, donc, nous descendrons aux Enfers. En magiciens de la scène, Marie Lambert-Le Bihan et Stéphane Facco tissent le fil rouge de cette histoire qui nous mène jusqu’au royaume d’Hadès.

Bastien Rimondi incarne avec douceur ce « héros tendre et fidèle» qui, à l’opposé d’Achille ou Ulysse, ne recherche le succès, ni par la violence, ni par la ruse. Il supplie : « Je ne viens point ici, Monarque des enfers, pour faire aucune violence aux lieux soumis à ta puissance…» Il suffit de se mettre au service du texte qui contient tout : « Ma lyre, en cet instant muette sous mes doigts ne peut plus exprimer mon rigoureux martyre. Soupirs, ardents soupirs, c’est à vous de le dire.»

Dans son aria, Orphée répètera trois fois avec une intensité contenue et croissante ces vers sublimes :

«Ah ! Laisse-moi toucher à ma douleur extrême, Rends-moi, Dieu des Enfers, cette rare beauté, Le jour m’est odieux sans la nymphe que j’aime, Redonne-lui la vie ou m’ôte la clarté.»

Paul Agnew y excellait dans la précédente interprétation enregistrée par les Arts Florissants. Il transmet ici à Bastien Rimondi et Richard Pittsinger sa grâce des silences qui attendrit le dieu des Enfers et met à nu les émotions de tous ceux qui l’entendent. Attendri, Hadès autorise Orphée à remonter avec Euridice, à la condition extrême qu’il ne se retourne pas… On ferme les yeux pour ne pas connaître la fin et, dans les ténèbres tombées sur le miroir d’eau, avec le choeur des ombres heureuses, on entend une seule voix qui murmure : « Tant que nous garderons ce souvenir si doux, le bonheur des enfers rendra le Ciel jaloux. »

Distribution :

William Christie, direction musicale, clavecin et orgue

Marie Lambert-Le Bihan et Stéphane Facco, mise en espace ; Martin Chaix, chorégraphie ; Paul Agnew, co-direction de l’académie du Jardin des Voix ; Emmanuelle De Negri, coach vocal, conseillère linguistique ; Florian Carré, chef de chant ; Eleanor Freeman, assistante à la chorégraphie

Lauréats de la 12e édition du Jardin des Voix : Josipa Bilić, dessus – La Paix , Daphné ; Camille Chopin, dessus – La Musique , Euridice ; Sarah Fleiss, dessus – La Poésie Proserpine ; Tanaquil Ollivier, dessus – Œnone ; Sydney Frodsham, bas-dessus – L’Architecture , Aréthuse ; Richard Pittsinger, haute-contre – en alternance : Orphée, La Peinture – Ixion ; Bastien Rimondi, haute-contre – en alternance : Orphée, La Peinture , Ixion ; Attila Varga-Tóth, taille – Tantale ; Olivier Bergeron, basse-taille – La Discorde , Apollon et Titye ; Kevin Arboleda-Oquendo, basse – Un Guerrier , Pluton

Danseurs : Tom Godefroid , Claire Graham, Noémie Larcheveque, Andrea Scarfi

Orchestre des Arts Florissants : Emmanuel Resche-Caserta, premier violon et assistant musical ; Tami Troman, dessus de violon ; Myriam Rignol, viole de gambe ; Mathilde Vialle, viole de gambe ; Cyril Poulet, basse de violon ; Hugo Abraham, violone ; Serge Saitta, flûte allemande ; Sébastien Marq, flûte allemande et flûte à bec ; Thomas Dunford, archiluth ; Marie-Ange Petit, percussions.

Pour ceux qui souhaitent retrouver la version antérieure avec Patricia Petibon, Monique Zanetti, Katalin Karolyi, Sophie Daneman, Paul Agnew, Jean-Francois Gardeil, Francois Piolino, Fernand Bernadi. Les Arts Florissants dirigés par William Christie.

Photos : Julien Gazeau, Eloïse Bois, pour les jardins Doña Musique

Tournée : 8 septembre, Festival de Lucerne (Suisse); 19 octobre, Philharmonie du Luxembourg ; 25 octobre, palais des Arts de la Reine Sofia, Valence (Espagne) ; 4 novembre, Philharmonie de Paris (France); 9 novembre, Opéra Royal de Versailles (France) ; 12 et 13 février 2026, opéra de Massy (France); 15 février, Auditorio Nacional de Musica de Madrid (Espagne) 23 février, Auditorium de Lyon (France)