25 ans après sa création le 13 mai 2000, Thierry Malandain ouvrait la 25e édition du festival Le Temps d’aimer la danse avec La Chambre d’Amour. Créé pour 14 danseurs, repris le 5 septembre 2025 pour les 22 du Centre Chorégraphique National de Biarritz,avec la musique du compositeur Peio Cabalette, ce ballet donne à ce lieu chéri par tant d’entre nous une envergure mythologique.

La Chambre d’Amour pour tous ceux qui connaissent un peu Biarritz et l’Océan, c’est un lieu à part. Chacun d’entre nous y a sa petite légende, un coup de foudre, des châteaux de sable, des serments sur la digue, une rupture au pied de la falaise, des larmes et de l’écume, et la grotte, bouche d’ombre et de mystère. Tant de choses sont venues et ont disparu à Biarritz. Que reste-t-il des petites maisons blanches qui avaient charmé Victor Hugo, de la dune vierge où Napoléon III offrit un palais d’’été à Eugénie de Montijo. Chaque année, les marées apportent le sable venu du fond des mers et remportent des pans de falaises. Parfois, ce sont des maisons, de grands hôtels – pour elles, quelle différence ?-, d’autres, des souvenirs ou des êtres vivants.

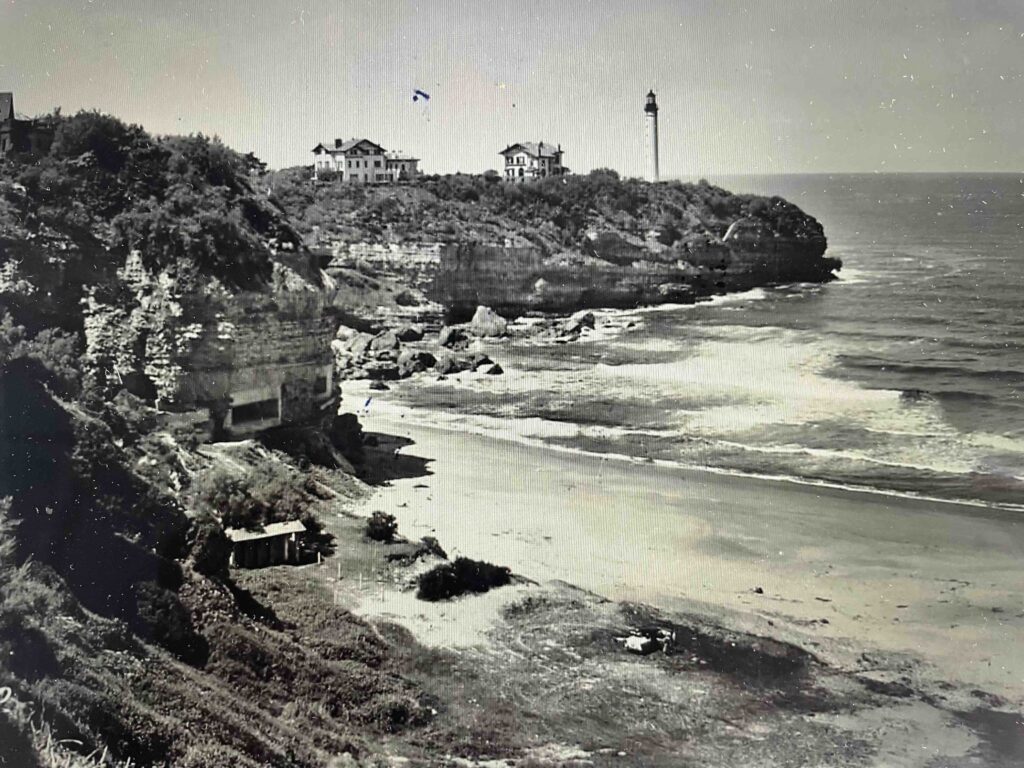

La Chambre d’Amour est peut-être le symbole secret de tout cela. Protégée par le phare et la falaise du Cap Saint-Martin, elle est bordée par la promenade des Sources qui mène à la légendaire grotte de la Chambre d’amour. Ce lieu est à l’écart de tout et tous les assauts, même les plus barbares, de la civilisation n’en sont même pas venus à bout. Ce fut certainement l’une des plus jolies baies de la côte basque, au pied des arròcas (rochers en gascon) où un petit vignoble produisait, jadis, un gouleyant vin se sable. On y croisa des chasseurs, des douaniers, qui surveillaient les bateaux de pêche et les carrières, des bergères et même des petits princes aviateurs, car le jeune capitaine Georges Guynemer, As de l’aviation française qui aligna 53 victoires avant de disparaître dans le ciel à 22 ans seulement, fréquenta plusieurs fois le petit champ d’atterrissage proche de la villa familiale, Delphine.

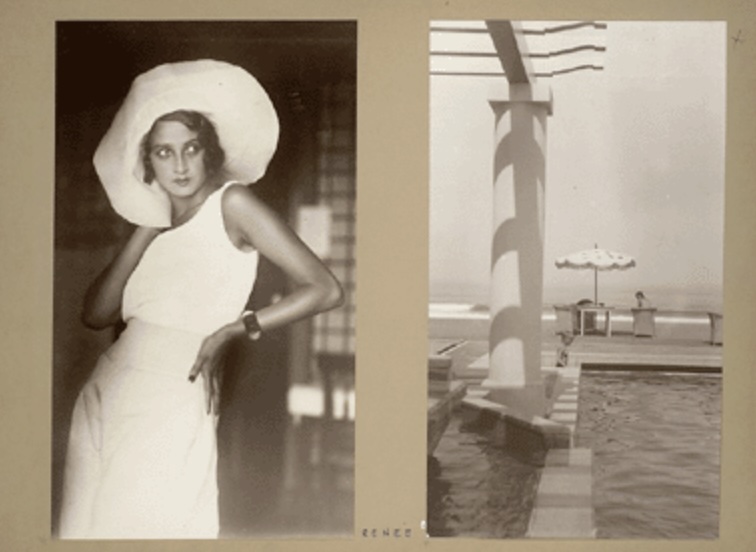

Après la Guerre, en 1919, vint le tramway qui reliait Bayonne à Hendaye, traversait la forêt de Chiberta et longeait les falaises de la Chambre d’amour en faisant halte à Fontaine-Laborde. A l’époque, le long des plages, une étonnante piscine comme posée sur le sable fuyant. Un rêve art déco inauguré en 1928 par son architecte Anatole Durruty, que le photographe Jaccques-Henri Lartigue immortalisa en 1930.

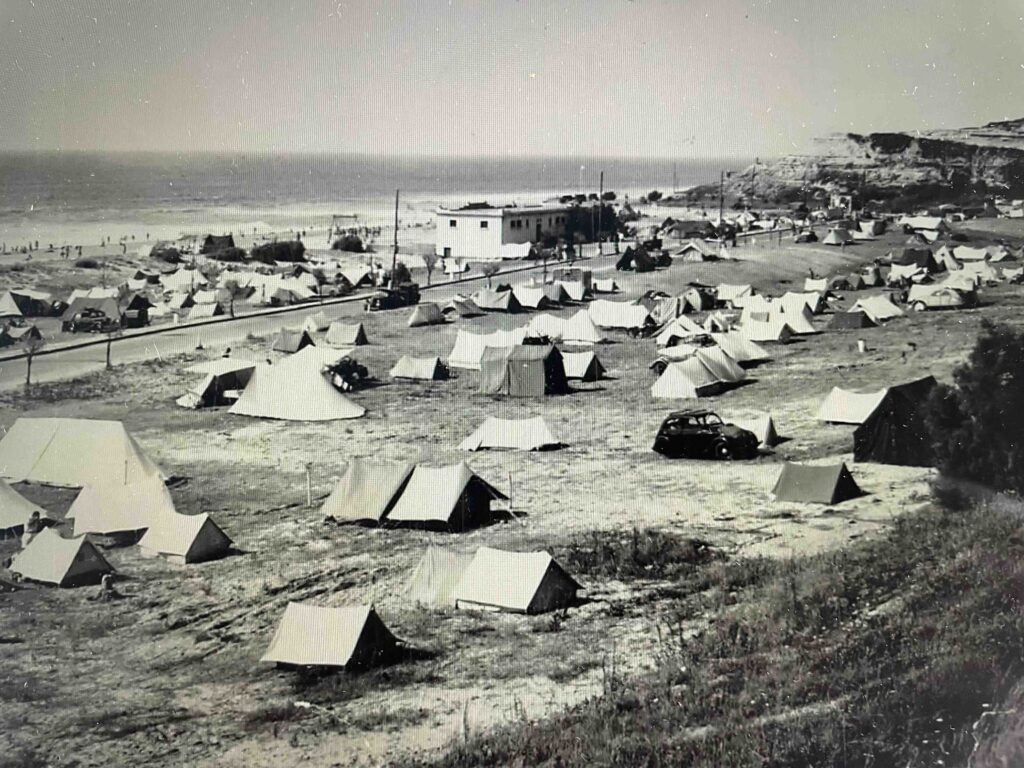

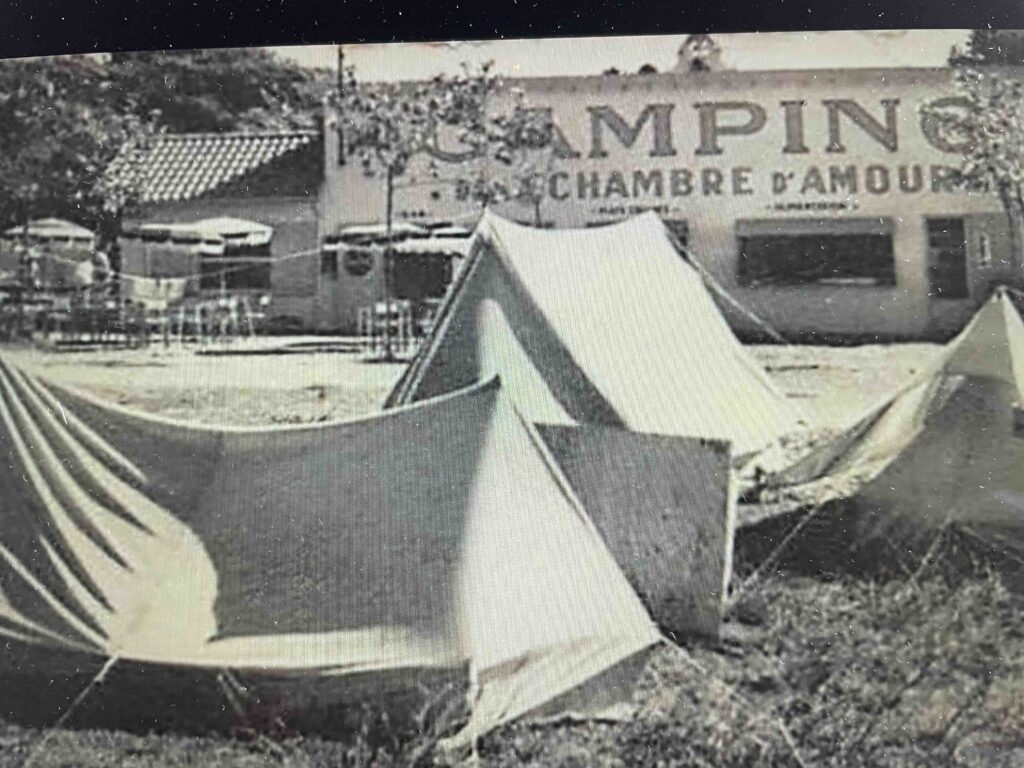

Tout au bord de l’eau, un docteur nommé Gentilhe avait fait construire une présomptueuse villa basque, nommée Zippa, à l’extrémité de la pointe rocheuse. Ses fondations y étaient enracinées. Le docteur était bien confiant. Il ignorait qu’à l’embouchure de l’Adour, le port de Bayonne avait entrepris des opérations de dragage, retirant chaque 700.000 mètres cubes de sable côtier. C’est ainsi que l’érosion des plages d’Anglet avait commencé, à raison d’environ un mètre par an, bien avant que l’on parle d’érosion du trait de côte. En février 1926, le Courrier de Bayonne titrait : « La plage et la falaise de la Chambre d’Amour sont en danger ». Quatre ans plus tard, il fallut déplacer la maison pierre par pierre jusqu’à l’entrée du quartier des Cinq cantons où la rescapée porte désormais le nom de Gocho-Etchea, la maison douce. C’est là aussi qu’un peu plus tard naquirent l’une des premières auberges de jeunesse et des campings familiaux qui foisonnaient sous les pins quand on ne plantait pas la tente, carrément, sur la plage. Ce n’était pas interdit, alors. Ainsi, la chambre d’Amour a toujours incarné une forme de licence pourtant corsetée par la couronne rocheuse qui la sublime.

Au point qu’en 1964 des industriels décidèrent de la sacrifier à ce « tourisme familial » en y construisant ce que l’on appelle depuis son inauguration en 1970 le « VVF », une barre d’immeuble étroite et longue en forme de paquebot. C’en était fini des nuits à la belle étoile et du vent insolent de l’insouciance. Pourtant, je me souviens bien de l’appréhension qui me serrait la gorge chaque fois qu’il fallait partir dans la petite Fiat 500 de ma mère, à l’assaut de la falaise abrupte et aussi de cet hôtel que j’ai, longtemps, cru rêvé et qui tenta de résister aux déferlantes venues du large.

Voilà ce lieu que Thierry Malandain investit. C’était il y a 27 ans déjà, en 1998. Le chorégraphe arrivait à Biarritz où il créait le Centre Chorégraphique National et voulait rendre hommage à la terre qui l’accueillait. Il confiait au compositeur, Peio Çabalette, à l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque sous la direction de Xavier Delette avec Marina Pacowski au piano, la musique de l’oeuvre à venir et la dédiait à cette petite Chambre d’Amour où ses pas le portaient. Son propos n’était pas touristique, mais mythologique. Par son écriture, la grotte de la Côte d’Argent devenait le théâtre d’une immémorable et symbolique tragédie, celle de tous les amours, les mythologiques, les singuliers, les pluriels, l’universel. Les amants basques disparus prenaient pour nom Ura et Ederra (Eau et Beauté en Basque), leurs destinées brisées rejoignait celle des couples mythiques brisés par le destin : Adam et Êve, Caïn et Abel, Othello et Desdémone, Roméo et Juliette, Didon et Énée, Orphée et Eurydice.

Après 90 ballets et 40 ans de carrière dont 27 à la tête du CCN de Biarritz, Thierry Malandain a choisi de reprendre cette pièce avec 22 danseurs dans les décors fidèles de Jorge Gallardo et les lumières de François Menou. Le 5 septembre à la Gare du Midi, il remerciait son public fidèle : » Vous êtes là, donc vous aimez la danse », avant de présenter les couples mythiques qui passeraient sur la scène, comme autant de pas de deux.

« Le ballet des vagues qui caressent les roches »

L’écriture chorégraphique de Thierry Malandain est lisible à tous, à la fois précise, élégante, ponctuée d’un humour fin qui naît souvent du décalage ou de la syncope. Avec un sens de l’observation, du détail, ou une forme de magie, il saisit le ballet des vagues qui caressent les roches et plie les danseurs au balancement puissant du ressac. Sur scène, il y a aussi les rochers, six, qui sont comme des personnages, des descansos – qui en espagnol signifie aussi bien pause que rupture- que l’on pose là, pour ne pas oublier ou pour tourner la page.

Avec lui, pour la première fois sans doute, on réalise que la vague est double, à la fois lumineuse et sombre, écume et sable, bienveillante et traîtresse, unique et universelle, comme l’amour, comme cet être que l’on aime et qui, ainsi que l’écrivait Marguerite Yourcenar, restera à jamais « ce bel étranger ». Aragon et Brassens déplorent : « il n’y a pas d’amour heureux ». Thierry Malandain ne les contredit pas. Mais quand même, quand il aborde le mythe d’Orphée, il offre une autre issue : le poète ouvrira la porte des océans pour aller y chercher sa bien-aimée. Et ils reviendront dans la lumière du soleil levant.

Pratique :

Durée 60 minutes

Notre d’Intention de Thierry Malandain

La Chambre d’amour est une grotte légendaire de la Côte basque où jadis périrent deux amants. Situé à flanc de falaise, ce ventre fécondé par l’océan résonne de tous les mystères liés à la vie et la mort. L’histoire les nomme Ura et Ederra (eau et beauté en Basque). Ils étaient réfugiés dans la grotte quand, tout au bonheur de s’aimer, ils se virent surpris par la marée qui avançait. Au matin, on découvrit leurs corps enlacés sur le sable. En mourant, Ura et Ederra rejoignent la littérature des amants dont l’idéal amoureux est brisé par le destin : Roméo et Juliette, Othello et Desdémone, … notre Chambre d’amour les évoque. Il me plaît de penser que ces destins brisés trouvent leur origine dans le mythe de la Genèse. Lorsque Adam et Eve mangent le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont contraints de quitter l’unité du Paradis. Dépossédés de l’éternité, ils entrent alors dans le monde dualiste de la matière. Un monde qui, sur l’axe du temps, sera dorénavant rythmé par la vie et la mort. L’amour serait-il alors la quête nostalgique de l’unité perdue ? Il est dit que nos amants transcendent cet amour dans la mort. Les ténèbres ne sont-elles qu’un passage, la nuit d’un soleil qui se lève chaque matin sur la chambre d’amour ?

Ballet pour 14 danseurs créé le 13 mai 2000 la Gare du Midi de Biarritz, durée 60 minutes

Musique : Peïo Cabalette

Chorégraphie : Thierry Malandain

Décor et costumes : Jorge Gallardo

Conception lumières : Jean-Claude Asquié

Photos ballet : Stephane Bellocq, le 5 septembre 2025 à la Gare du Midi