Jacques-Louis David (1748-1825), c’est l’Histoire avec un grand H, une certaine image de l’humanité héroïque, de la France glorieuse, conquérante, telle qu’on l’enseignait jadis dans les livres d’histoire. Il n’est pas un visiteur du Louvre qui ne soit passé par la fameuse salle 702 où sont regroupées ses oeuvres magistrales, dont le Sacre de Napoléon 1er. Pas un lecteur du Lagarde et Michard qui ne se souviennent de la Mort de Marat ou du portrait de madame Récamier. À l’occasion du bicentenaire de sa mort en exil à Bruxelles en 1825, le musée du Louvre offre une nouvelle vision sur sa personnalité et son œuvre. David ne se résume pas à ce qualificatif de « néoclassique» qui a figé son image, et notre vision de lui, dans un formalisme froid. Tout au contraire, cet homme révolutionnaire et régicide, ami de Robespierre et ennemi de l’académisme, père de l’actuel musée du Louvre, est convaincu que l’art participe à transformer le monde. L’exposition met en lumière sa force d’invention et sa puissance expressive. Elle permet de découvrir cet homme dont le regard, le sens du détail, la fascination pour la vie, et pour la mort, fascinent et, parfois, horrifient. Avec son ensemble, le plus important au monde, de peintures et de dessins de l’artiste, Le Louvre prend le relais de la dernière grande monographie consacrée à David organisée en 1989 pour les célébrations du bicentenaire de la Révolution.

Jacques-Louis David n’est pas né avec la petite cuillère en or dans la bouche. Son père, Louis-Maurice, marchand-mercier en fers en gros, quai de la Mégisserie à Paris, avait fait faillite et exerçait un petit emploi salarié. Sa mère, Marie-Geneviève, née Buron, germain du peintre rocaille François Boucher, appartenait à une famille de maîtres-maçons – d’où peut-être son sens du volume et de l’architecture. Encore petit, il fut mis en pension au couvent de Picpus, d’où il sortit à la mort de son père pour entrer en classe de rhétorique au prestigieux collège des Quatre-Nations, fondé par le cardinal Mazarin et aujourd’hui siège de l’Institut de France. Son oncle, François Buron, accompagne ses dispositions pour le dessin et le fait entrer en atelier chez Michel-Jean Sedaine. Comme l’expliquent les conservateurs de l’exposition, « ses débuts artistiques sont difficiles : il peine à trouver une voie qui lui soit propre, entre les standards austères des instances académiques et son goût pour une peinture claire et animée, inspirée par Jean-Honoré Fragonard. Orphelin de père, protégé par le très influent homme de lettres Michel-Jean Sedaine, cousin du premier peintre du roi, François Boucher, soutenu par ses professeurs, il essuie malgré tout quatre échecs au Grand Prix de l’Académie, en 1770, 1771, 1772 et 1773 qui le conduisent à une tentative de suicide. En 1774, enfin lauréat du Grand Prix, il part enfin pour Rome avec son maître Vien mais ce séjour romain à l’Académie de France, s’avère pénible, marqué par la concurrence entre les pensionnaires, Vincent et Peyron. David est pris entre les contraintes de l’institution, les exigences de conformité académique et la découverte des possibles qui s’offrent à lui au contact de l’Antique, des maîtres anciens, mais aussi des peintres européens actifs à Rome. » Là-bas, il se forme au caravagisme – ce courant artistique romain qui se distingue par des compositions sobres, clairement structurées, une représentation fidèle de la réalité et des effets de clair-obscur – signature de l’ensemble de son oeuvre. Et c’est ainsi qu’il rentre de Rome avec dans ses cartons l’oeuvre qui lui ouvrira enfin les portes de l’Académie. C’est le Bélissaire demandant l’aumone, l’ancien général byzantin déchu, témoin à la fois de sa capacité à interpréter les codes et à manifester sa liberté et son audace dans les moindres détails.

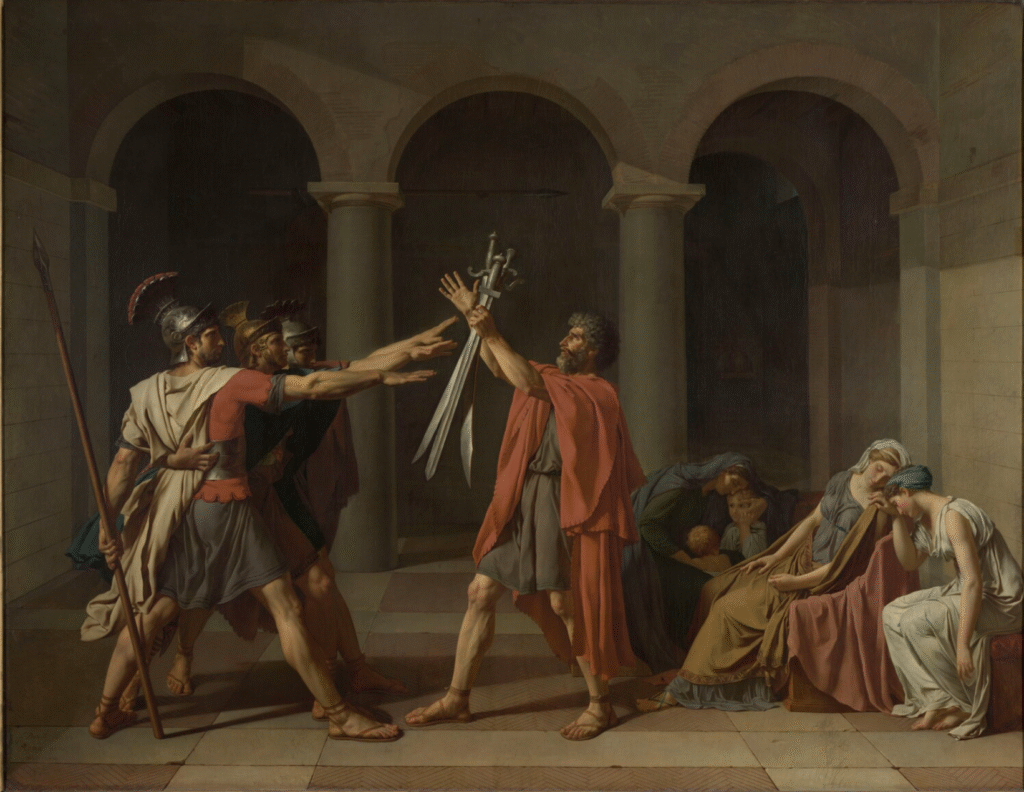

Voici, Jacques-Louis David, enfin Académicien. La période est mouvante, troublée, il s’en accomode avec une liberté déroutante. À peine nommé, il repart pour Rome afin d’y peindre Le Serment des Horaces, commande royale dont il ne respecte pas les clauses. Tant pis si le roi n’en veut plus, «jamais on ne me fera rien faire au détriment de ma gloire». En 1785, en exposant son tableau à Rome avant le Salon, il en appelle à l’opinion publique cosmopolite qui fréquente la ville éternelle contre l’avis de ses pairs et de la critique parisienne.

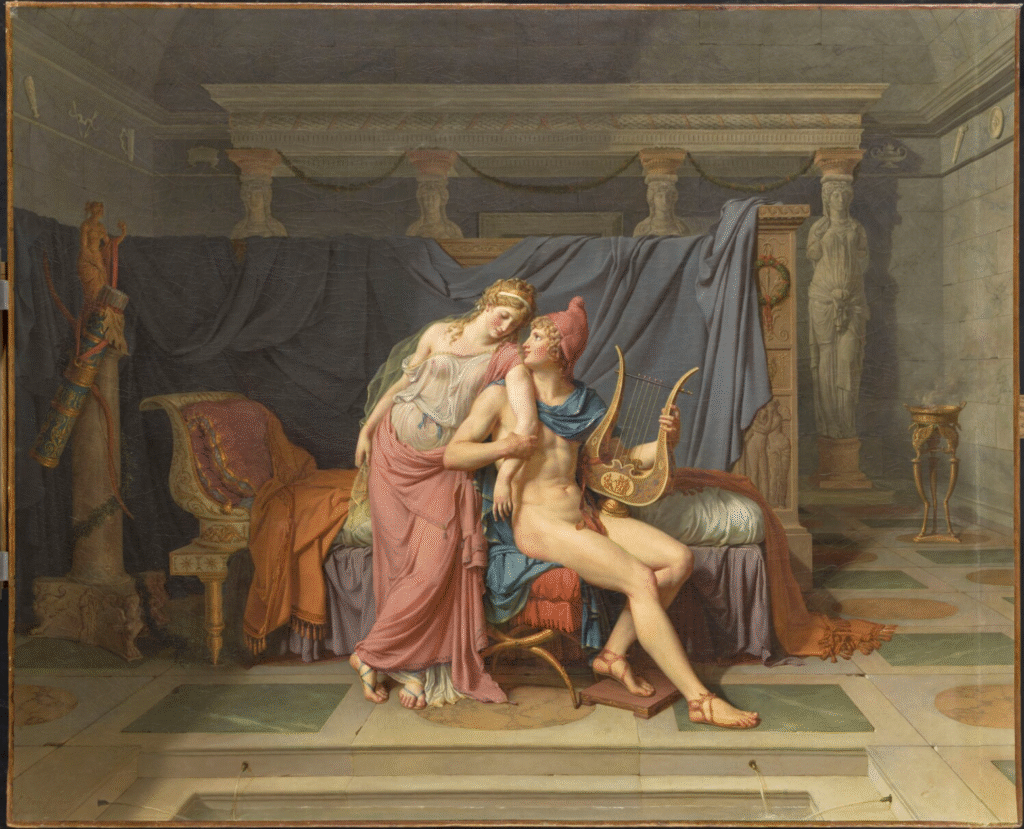

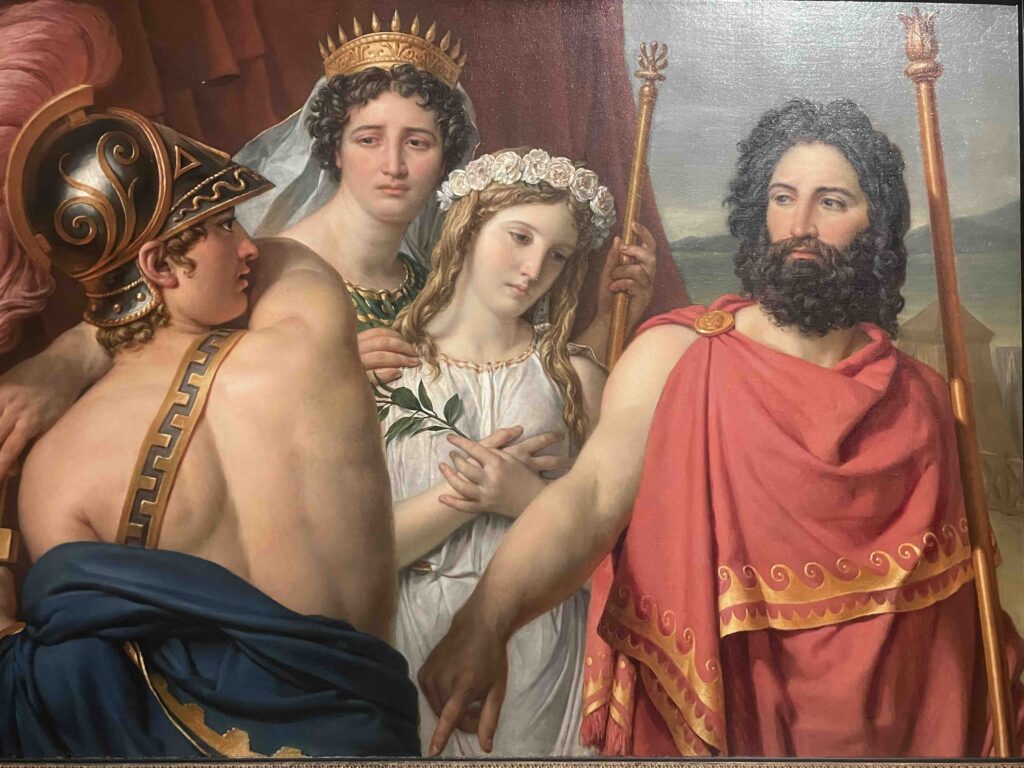

« Voyant le patrimoine romain d’un œil neuf, tirant parti de ses connaissances archéologiques et des innovations théâtrales, il propose une vision épurée et rigoureuse de l’Antique, comme on ne l’avait jamais imaginé. C’est un succès qui le propulse au titre de « régénérateur de la peinture ». De plus en plus rebelle, il conteste le système de l’Académie et élargit son registre thématique avec la Mort de Socrate, allégorie de la Justice, ou les Amours de Pâris et Hélène, illustrant la grâce vagabonde.

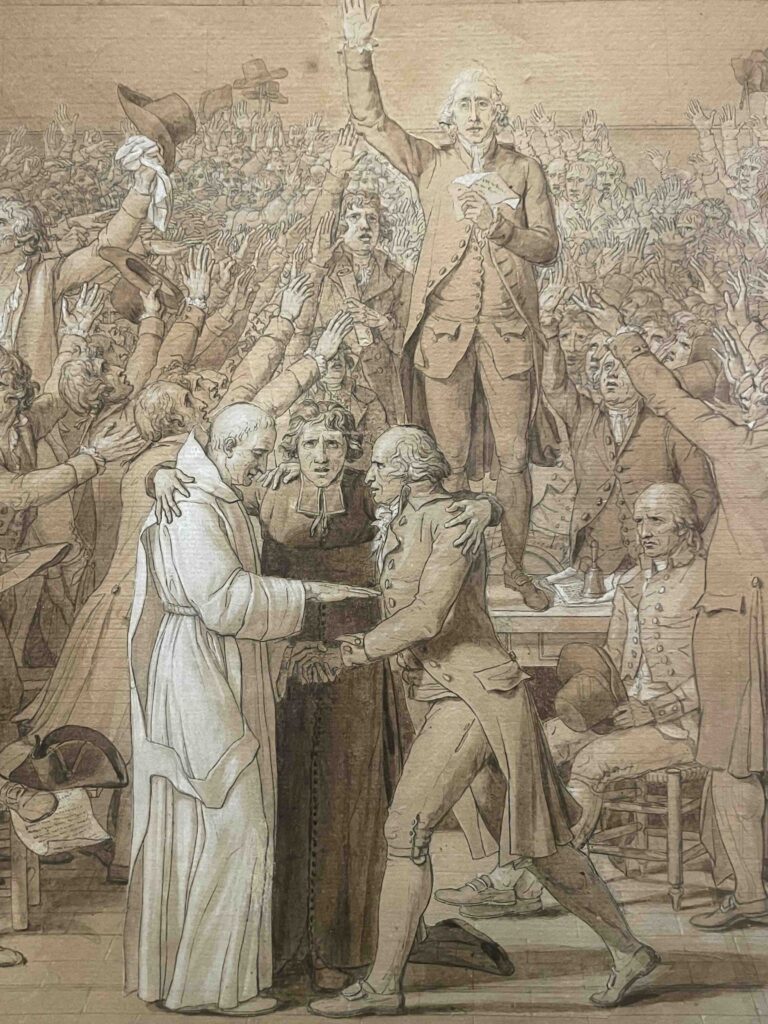

Et puis les temps change, le « Vent de la Révolution » se lève. Viennent les Etats-Généraux, le Serment du Jeu de Paume. David est aux premières loges de l’Histoire. Il s’engage comme un fou dans l’épopée révolutionnaire, commence les études pour son Serment du Jeu de Paume, qui veut incarner tout cet élan, à la fois patriotique et juvénile, la rigidité des trois ordres, l’élan des jeunes député. Pour lui, « peindre l’héroisme ne suffit plus, il faut le vivre, explique les Conservateurs de l’exposition. Porté par les idées nouvelles et animé d’une dynamique de l’action, il franchit les limites jusqu’alors assignées aux artistes, s’appliquant. autant à se mettre au service d’un projet politique qu’il l’avait fait pour s’imposer sur la scène artistique. Une première étape est franchie avec son tableau de Brutus condamnant ses fils à mort pour avoir comploté contre la République romaine. Cette commande royale de 1787, achevée à l’été 1789, peu après la prise de la Bastille, entre soudainement en résonance avec les événements et inquiète le pouvoir. Brutus, symbole de la vertu civique sacrifiant tout pour le bien de la patrie, est l’une des figures tutélaires de la Révolution. »

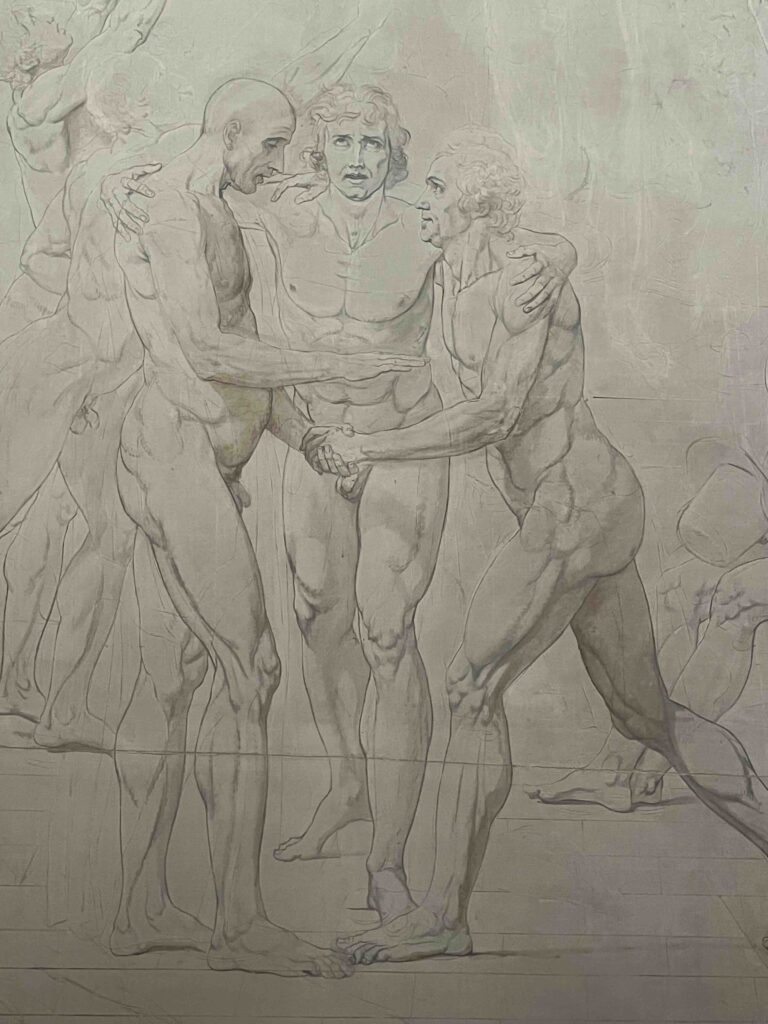

David est l’un des premiers peintres citoyens engagés dans les affaires de la cité, comme artiste et comme député. Il est depuis longtemps affilié à la Franc-maçonnerie et fréquente la loge d’Orléans, connue pour ses critiques acerbes envers la politique de la Cour. Membre du Club des Jacobins, c’est ainsi qu’en 1791, les représentants de la Nation le chargent d’une entreprise gigantesque : peindre l’événement fondateur de la Révolution, le Serment du Jeu de Paume le 20 juin 1789. La toile, doit faire 30 pieds sur 20 (environ 10 mètres sur 7). A peine ébauché, elle est abandonnée début 1792, quand se fracture l’unité entre les premiers artisans de la Révolution. Le temps de l’histoire est plus rapide que celui de la peinture. David sera hanté par l’inachèvement de la toile qui devait célébrer la puissance fondatrice de l’unité nationale. Il tentera à plusieurs reprises de l’achever, en vain. Et c’est un comble que ce qu’il en reste aujourd’hui révèle, malgré lui, cette guillotine, trancheuse de tête, qui accompagna ses années triomphales. A l’image des visages des députés Barnave, Mirabeau, Gérard, Dubois-Crancé peints avec un haut degré d’achèvement, comme s’ils étaient, déjà, détachés de leurs corps nus.

En ces journées révolutionnaires, David est convaincu de l’utilité civique des arts dans la constitution d’un monde nouveau. Il donne une impulsion décisive au Muséum national des arts, inauguré au Louvre le 10 août 1793. Le musée est pour lui un instrument de formation et d’émancipation des jeunes artistes, rendant caduc l’ancien système de l’Académie royale, qu’il contribue activement à abolir. Son engagement, de plus en plus radical, se précise avec les événements jusqu’à son rapprochement avec Robespierre en 1792. Comme lui, il vote la mort du roi Louis XVI. Le 6 ou le 7 octobre 1793, à la prison du Temple, il participe à l’interrogatoire abject du Dauphin, Louis XVII. Dix jours après, le 16 octobre, il croque Marie-Antoinette « conduite à son supplice « sur le chemin de l’échafaud.

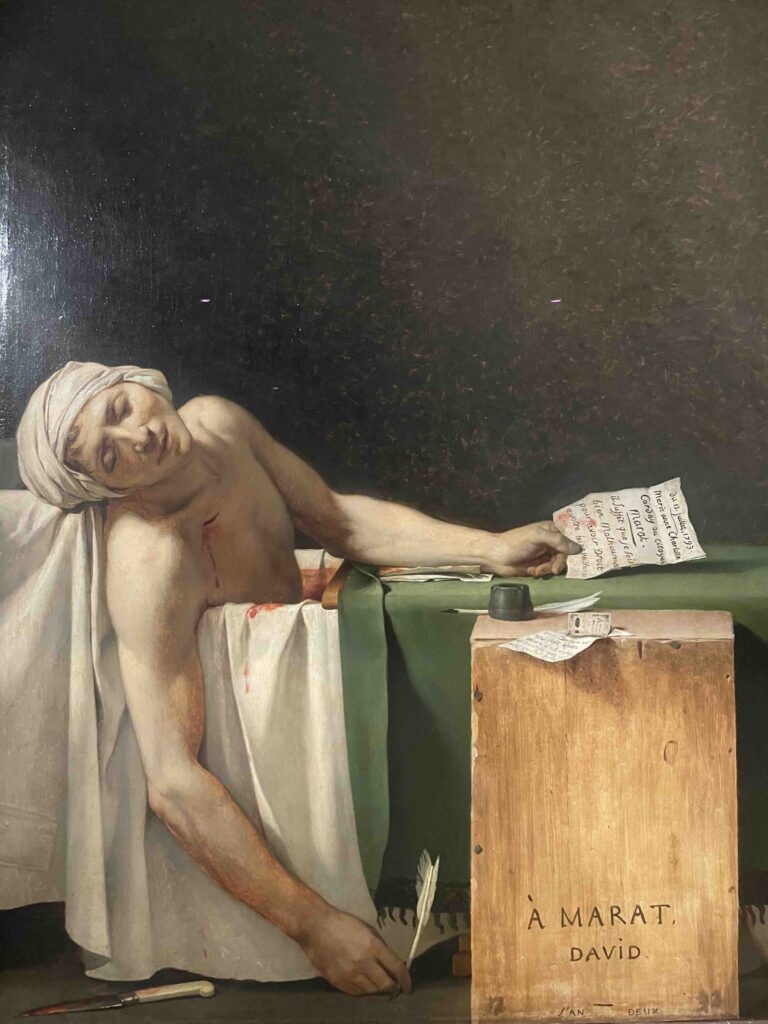

Le temps des Martyrs

C’est le temps des portraits des Martyrs de la Liberté (1792-94). Consciente du vide laissé par la mort du roi, la Convention nationale veut lui substituer le culte de nouveaux martyrs : le député Le Peletier de Saint Fargeau qui avait voté la mort de Louis XVI, Marat tué le 12 juillet dans sa baignoire par Charlotte Corday, puis le jeune Bara exécuté par des rebelles vendéens. A la demande des députés, David organise les funérailles publiques de ces martyrs de la Révolution et donne forme à l’idéal héroïque promu par la Révolution.

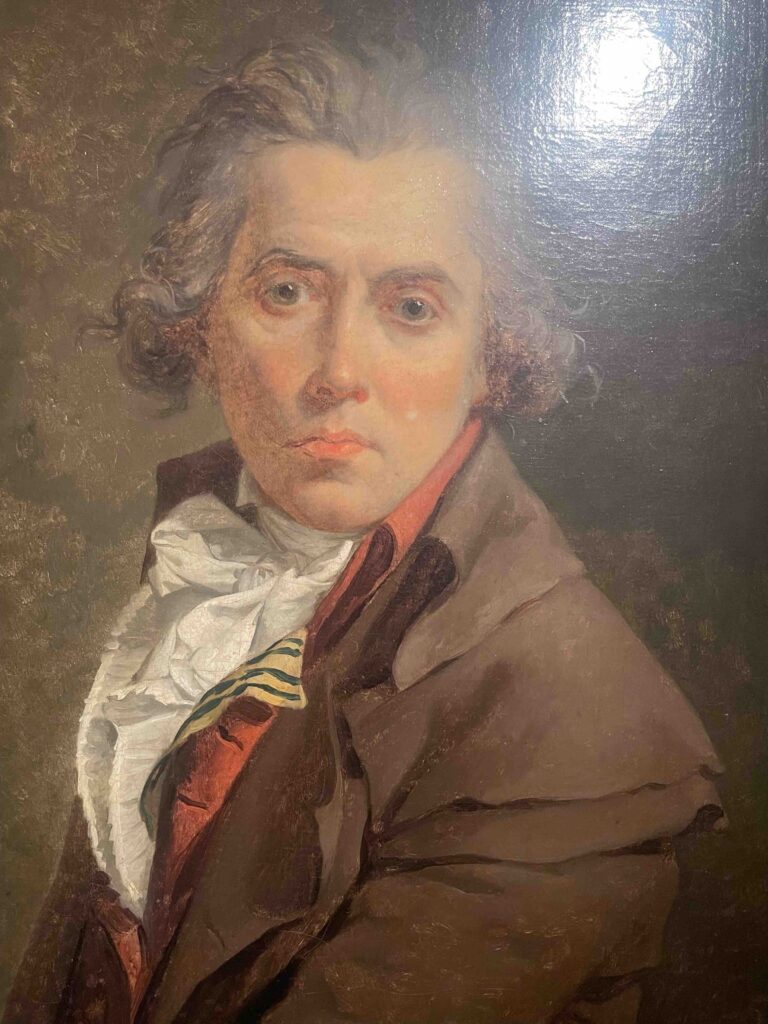

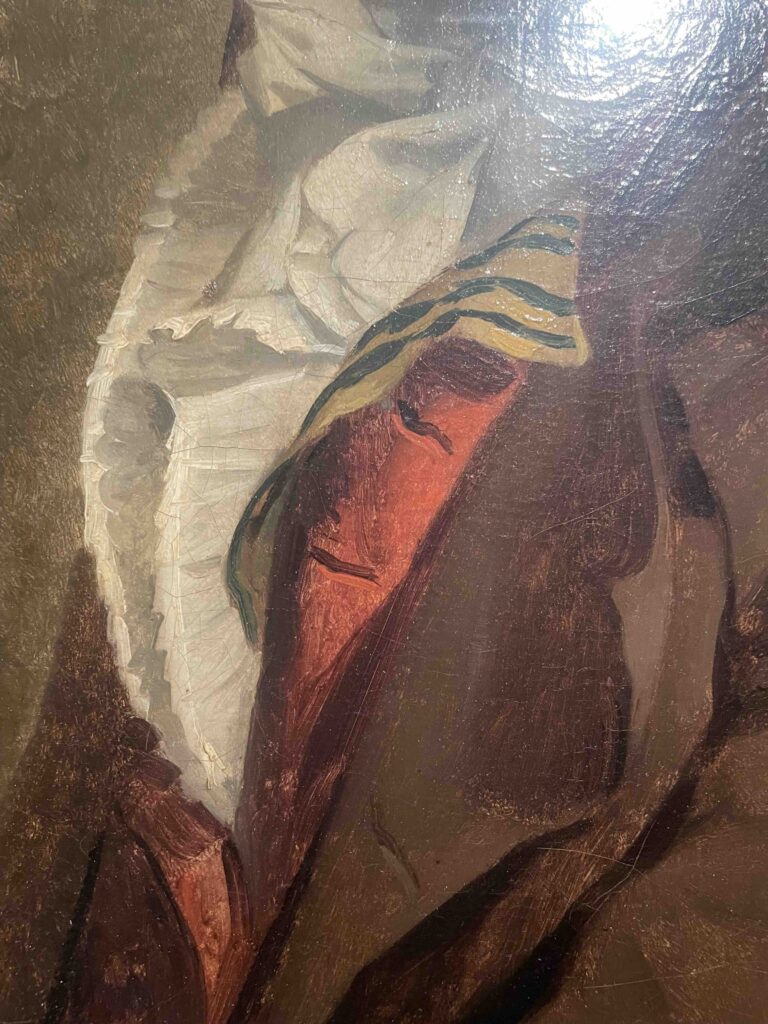

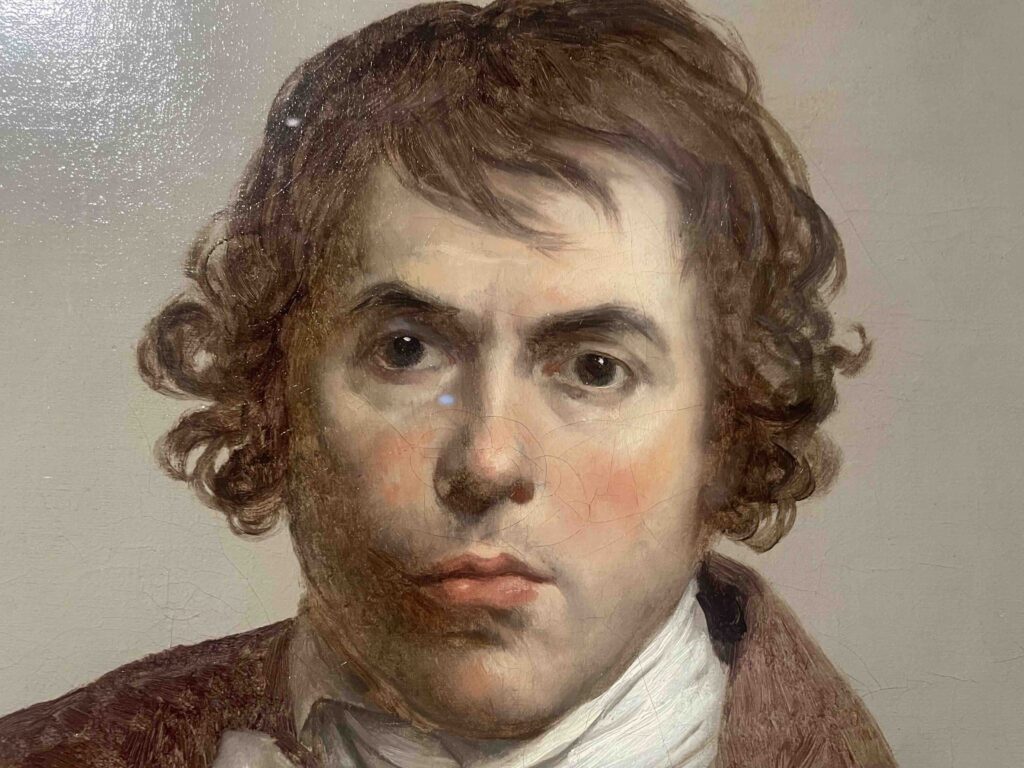

En 1794, il règle le programme et l’exécution de la Fête de l’Être suprême, voulue par Maximilien de Robespierre (1758-1794), membre du Comité de Salut Public. Elle mobilise musique, architecture et poésie et met en scène le peuple et ses représentants dans une série de tableaux vivants. Il paie sa fougue et son engagement auprès de Robespierre, d’abord avocat démocrate, défenseur de l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage, puis instigateur de la terreur. La chute de Robespierre le 9 Thermidor (27 juillet) entraîne son arrestation. Il est l’un des rares proches de «L’Incorruptible» à échapper à la guillotine, mais passe sept mois en détention – où il dessine les portraits de ses compagnons Jacobins arrêtés – avant de bénéficier d’une amnistie en octobre 1795. Dans l’autoportrait qu’il réalise de lui, seul sa main, serrée sur la palette est sûre, son regard interroge… Est-ce ainsi que nous avions rêvé ce monde ?

Et puis vinrent les Sabines. En réalité, David y pensait depuis un moment déjà. En prison, il avait commencé d’en imaginer les contours, dans un style « simple et pur », inspiré de l’Antiquité grecque, comme un nouveau manifeste sur la paix et la beauté. Il voulait que les femmes jouent le rôle essentiel dans cette exposition, comme pendant la scène où ces femmes s’interposaient pour arrêter le combat. Ce n’est pas l’enlèvement des Sabines qui est ici évoqué – comme dans le tableau de son prédécesseur, Nicolas Poussin- mais le moment, plus tard, où elles s’interposent entre leurs maris romains (à droite) et leurs frères sabins (à gauche), en leur montrant leurs enfants. À la vue de sa femme Hersilie, Romulus suspend le javelot qu’il s’apprête à lancer contre le père de celle-ci, Tatius, roi des Sabins. Frappés par le courage des Sabines, les deux peuples fraterniseront. En traitant ce sujet, David a souhaité prôner la réconciliation des Français après la Révolution. Il achève sa toile cinq ans plus tard, en 1799 et la présente, non pas au Salon mais, première du genre, dans le cadre d’une exposition indépendante et payante qui reste visible pendant cinq ans dans son atelier du Louvre.

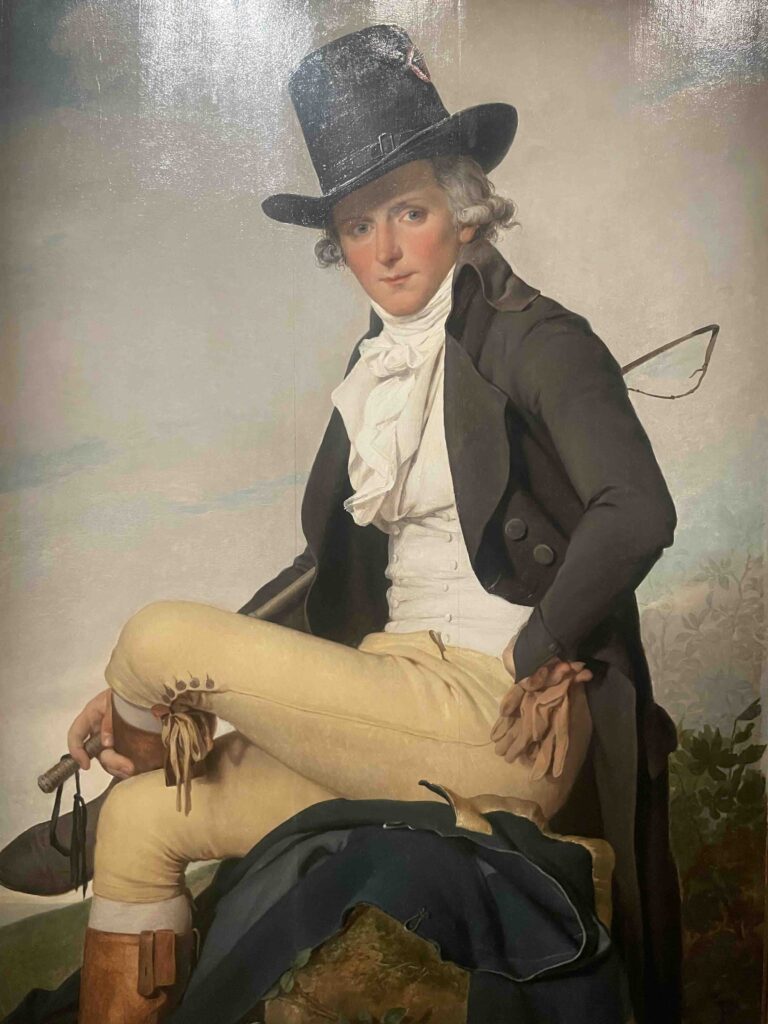

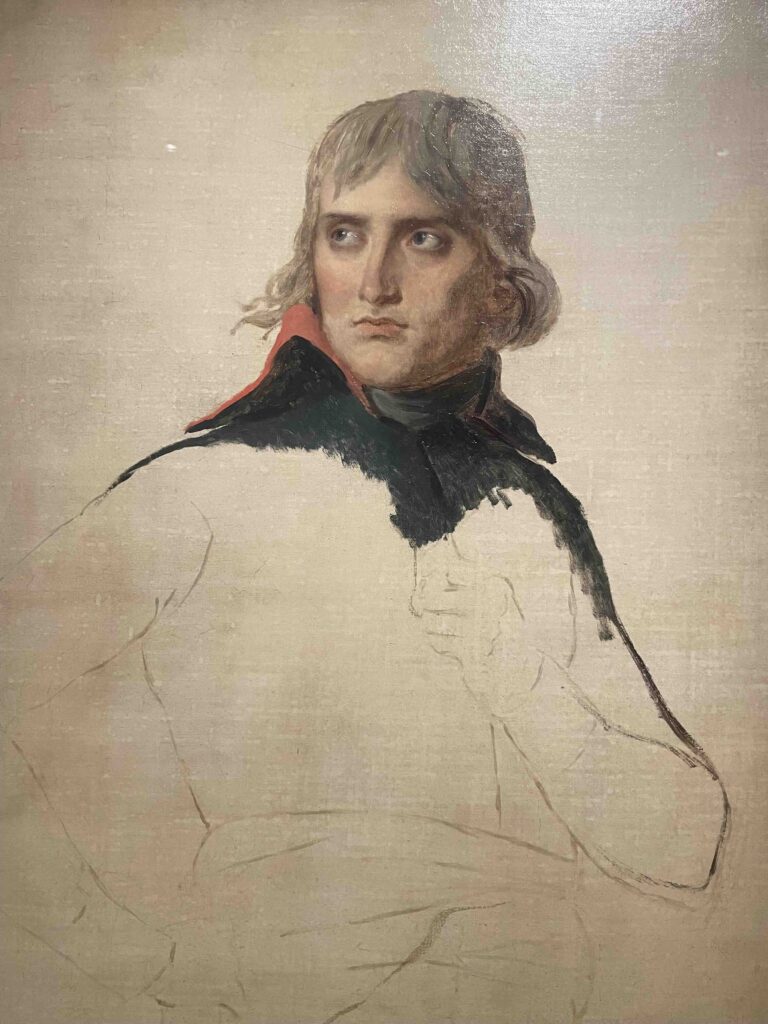

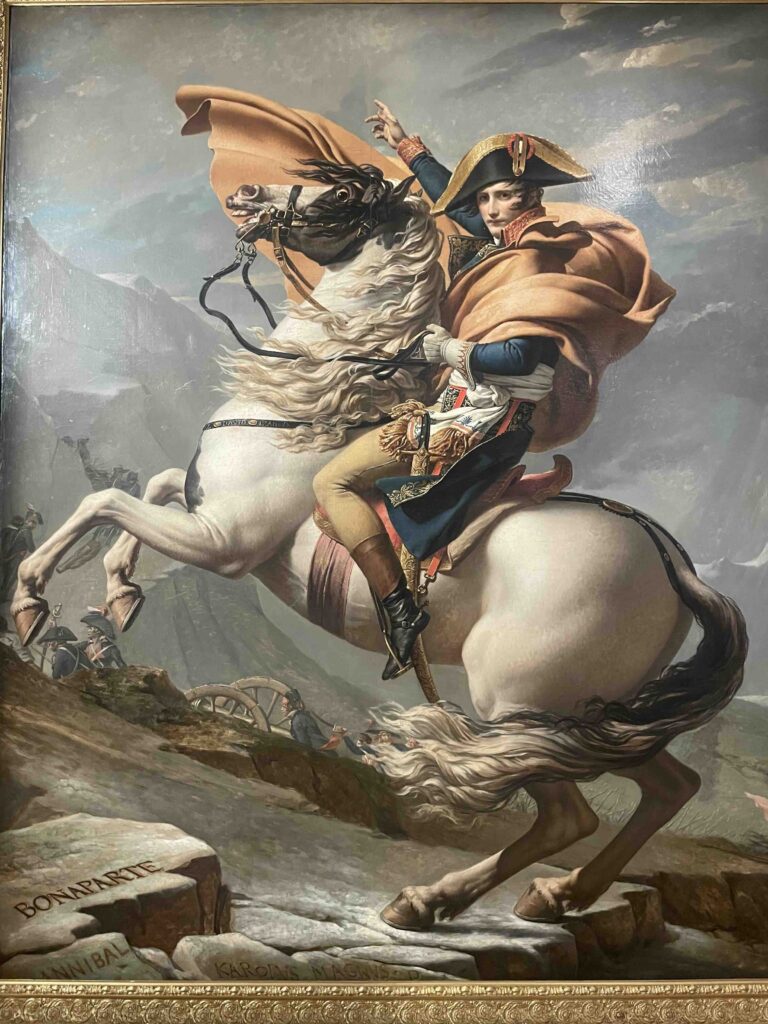

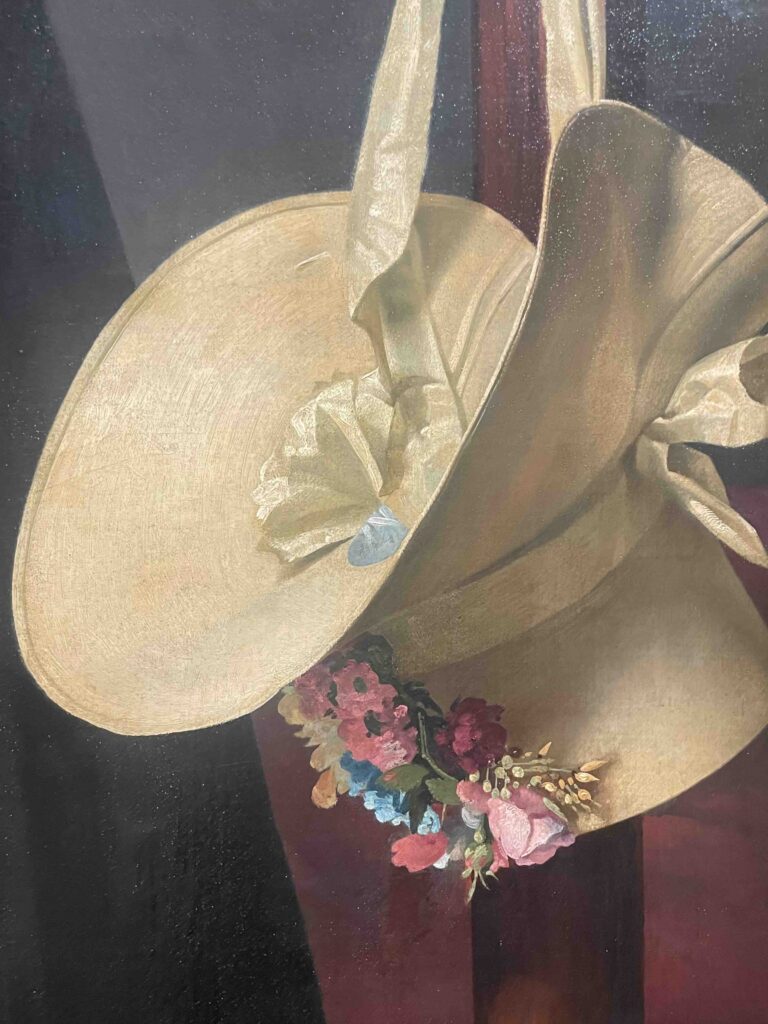

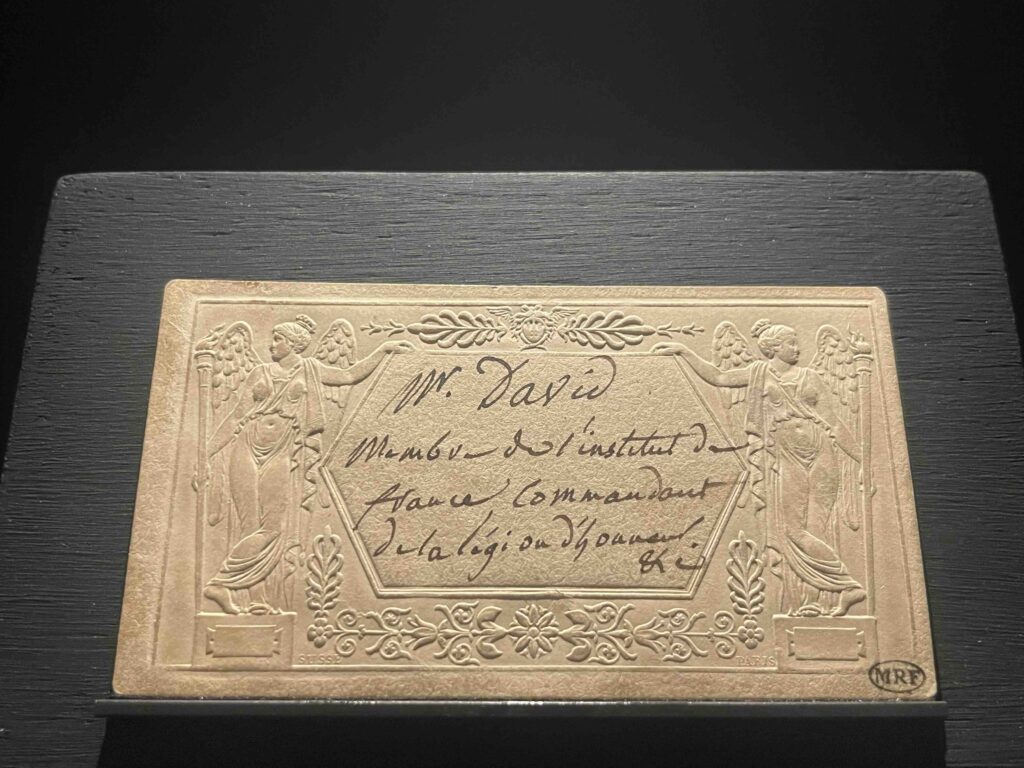

Il reste encore deux grandes périodes dans la palpitant vie de Jacques-Louis David, ses relations avec Bonaparte qu’il admire depuis longtemps et dont il signe deux oeuvres majeures, des portraits et le fameux Sacre, toile gigantesque, pour laquelle il sera si peu payé. Sous le Directoire, il cesse ses activités politiques et entre à l’Institut. Il signe une série de portraits, des célébrités, comme les membres de sa famille, toujours avec le même soin et le sens des plus petits détails qui montrent à la fois la précision de son art et le tempérament de ses sujets. Chaque regard est vif, sans complaisance. Marguerite-Charlotte David, et ses fills, semblent come photographiées, dans des postures très naturelles, sans chichi.

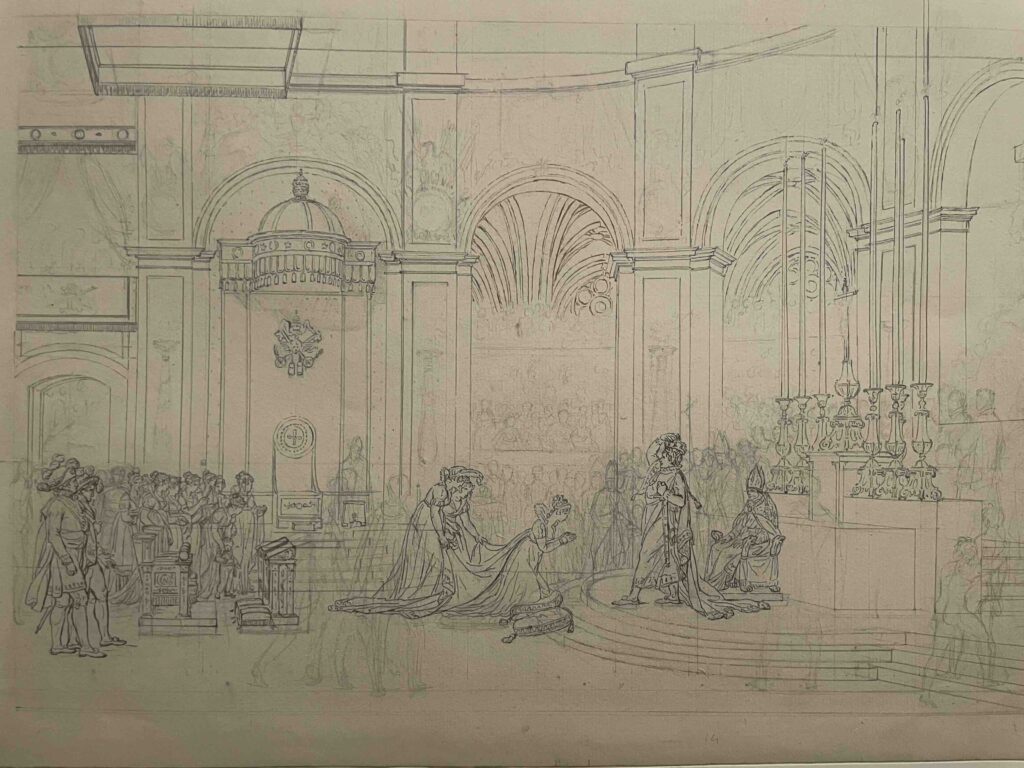

Depuis longtemps David admire ce jeune général Bonaparte plein de bravoure et de panache. Il fait son portrait a plusieurs reprises et est choisi pour garder la mémoire du moment moment crucial de son sacre. Comme pour ses autres oeuvres, il prépare son cadre, dispose d’une loge au sein de Notre-Dame de Paris, fait quelques esquisses des visages. Au moment dit, il croque l’instant où Napoléon se sacre lui-même, et plus tard, pour plus de solennité et de respect, il interpréter l’Histoire en modifiant le geste de l’Empereur, sauvant ainsi, sans doute, pour les générations à venir, l’image héroïque de Napoléon Bonaparte.

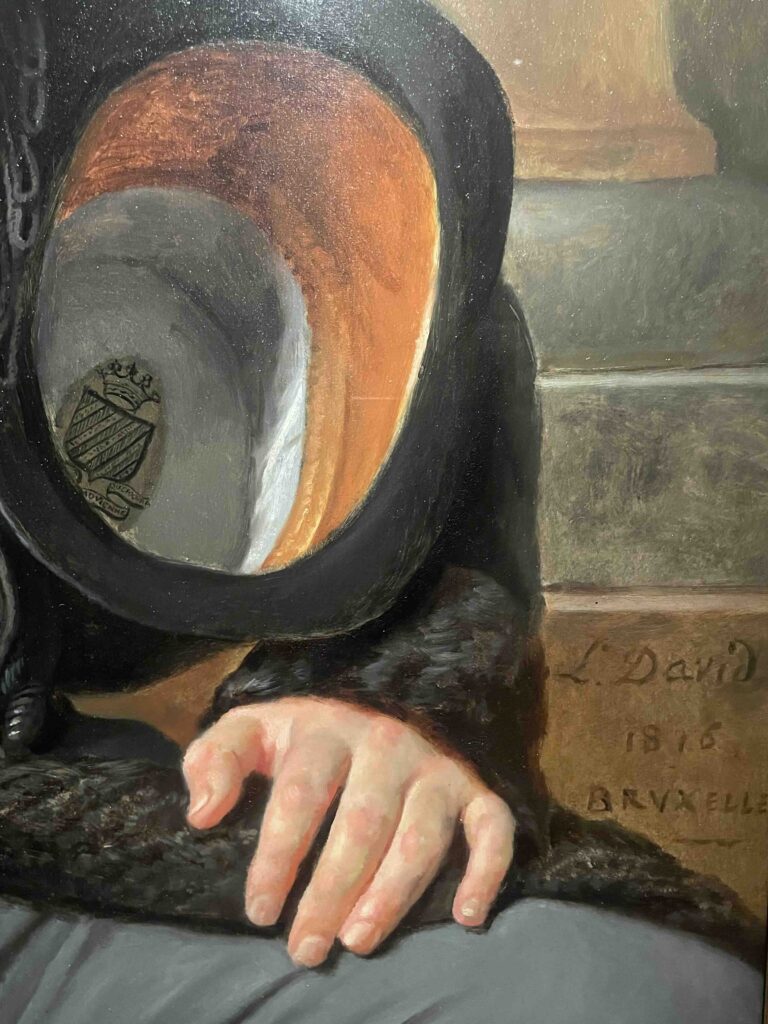

Et puis vient Waterloo… Et Saint-Hélène. Une nouvelle fois, l’artiste engagé peut craindre pour sa liberté. Comme les fidèles à l’Empereur, il choisit l’exil, point trop loin cependant, à Bruxelles où il continue de faire des portraits tout en faisant le deuil de ses idéaux politiques et artistiques. Il reste le maître de nombreux prestigieux élèves passés par ses ateliers : une quarantaine, dont Giraudet, Gérard, Gros et Ingres, même s’il est à la fois admiré et honni. Dès 1820, il connaît des problèmes de santé, aggravés en 1824, quand il renversé par une calèche. Jusqu’à sa mort en 1825, à l’âge de Il y aura encore des toiles, allégoriques ou délicates, où le réalisme se niche dans des détails singuliers.

Ainsi que le définit son confrère Eugène Delacroix, l’auteur d’une autre toile à forte charge symbolique « la Liberté guidant le peuple », qui prend en quelque sorte sa relève, son art est un « composé singulier de réalisme et d’idéal». L’idéal traduit la vision, l’espoir d’une societé nouvelle; le réalisme, la confrontation avec l’Histoire et sa contingence. Pendant son exil, il refusa de faire le portrait de Wellington, le vainqueur de Waterloo et l’hospitalité du roi de Prusse. A sa mort, le 29 décembre 1825, il demande que sur sa tombe figure la mention : Louis David, Premier peintre de l’Empereur Napoléon.

Pratique :

Commissariat :

Sébastien Allard, conservateur général du Patrimoine, directeur du département des Peintures et Côme Fabre, conservateur du Patrimoine au département des Peintures, assistés d’Aude Gobet, cheffe du service Etude et Documentation du département des Peintures, musée du Louvre.

La scénographie est signée Juan-Felipe Alarcon et le graphisme de Philippe Apeloig.

Au musée du Louvre, la salle 702 comprend le Serment des Horaces de 1784, 330cm X 425cm ; les Sabines de 1799, huile sur toile 385 cm X 522 cm ; le Sacre de Napoléon 1er et couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, 601 cm par 979cm (!) en 1807. Forcément, quand on connaît un peux mieux Jacques-Louis David, on n’a qu’une envie : y courir et prendre le temps de voir, vraiment, redécouvrir ces oeuvres magistrales.