Mais qui étaient donc les Mamlouks ? Des personnages effrayants, de redoutables guerriers, des barbares ? Derrière les images accumulés depuis des siècles, le musée du Louvre consacre la première exposition depuis plus quarante ans – la dernière s’est tenue à Washington DC en 1981 – au sultanat mamlouk (1250 – 1517) et retrace l’histoire glorieuse et unique de cet empire égypto-syrien, qui constitue un âge d’or pour le Proche- Orient à l’époque islamique. Réunissant 260 œuvres issues de collections internationales, l’exposition explore la richesse de cette société singulière et méconnue, dont la culture visuelle marquera durablement l’histoire de l’architecture et des arts en Egypte, en Syrie, au Liban, en Israël/ Territoires palestiniens et en Jordanie. Un voyage entre Le Caire, Jérusalem et Alep à découvrir avant de retourner se perdre dans les énigmes de la cour de Rodolphe II à Prague et s’émerveiller avec les splendeurs de Louvre Couture.

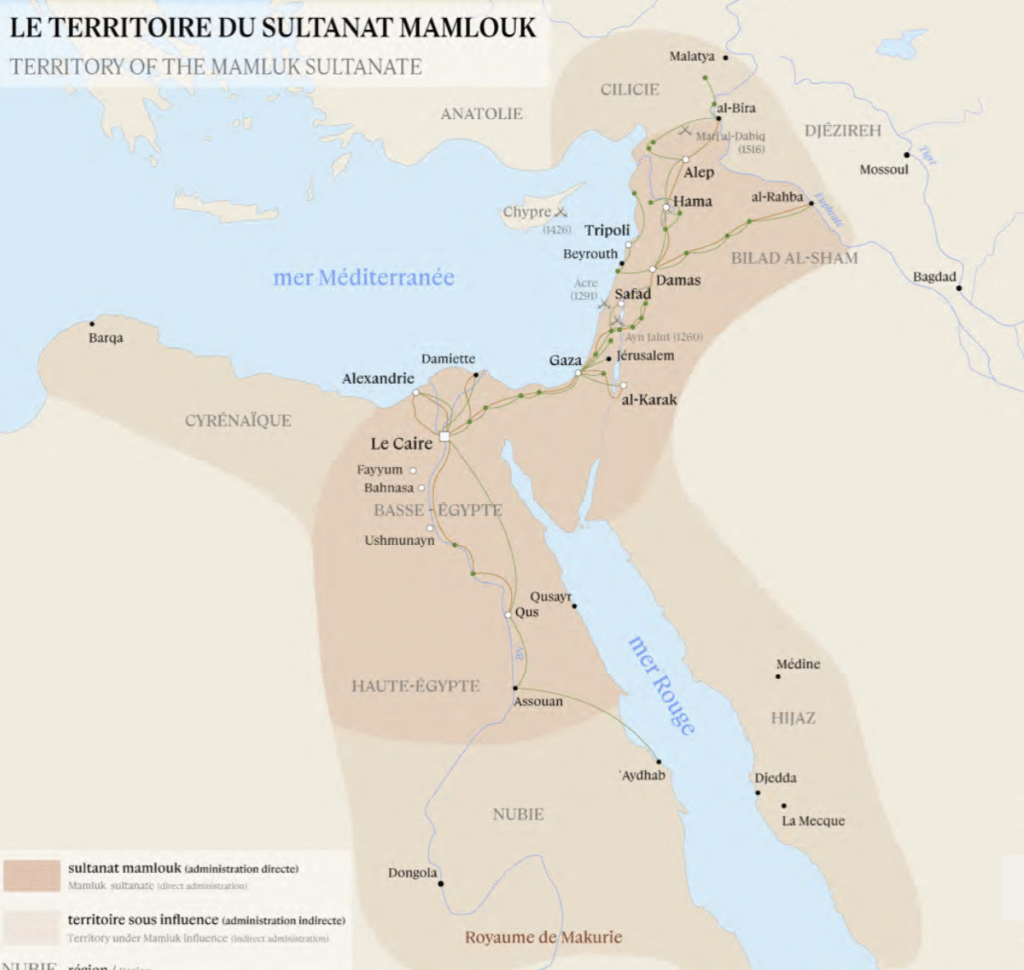

Des Mamlouks, on ne connaît pas grand chose, et si peu. L’histoire retient leur fidélité à Napoléon Bonaparte, et encore. L’exposition du musée du Louvre, fruit du travail discret et acharné de Souraya Noujaïm, directrice du département des Arts de l’Islam, musée du Louvre et de Carine Juvin, chargée de collection, Proche-Orient médiéval, département des Arts de l’Islam révèle la richesse d’un empire oublié qui s’étendait sur toutes les rives de la Méditerranée, de l’actuelle Turquie à l’Egypte.

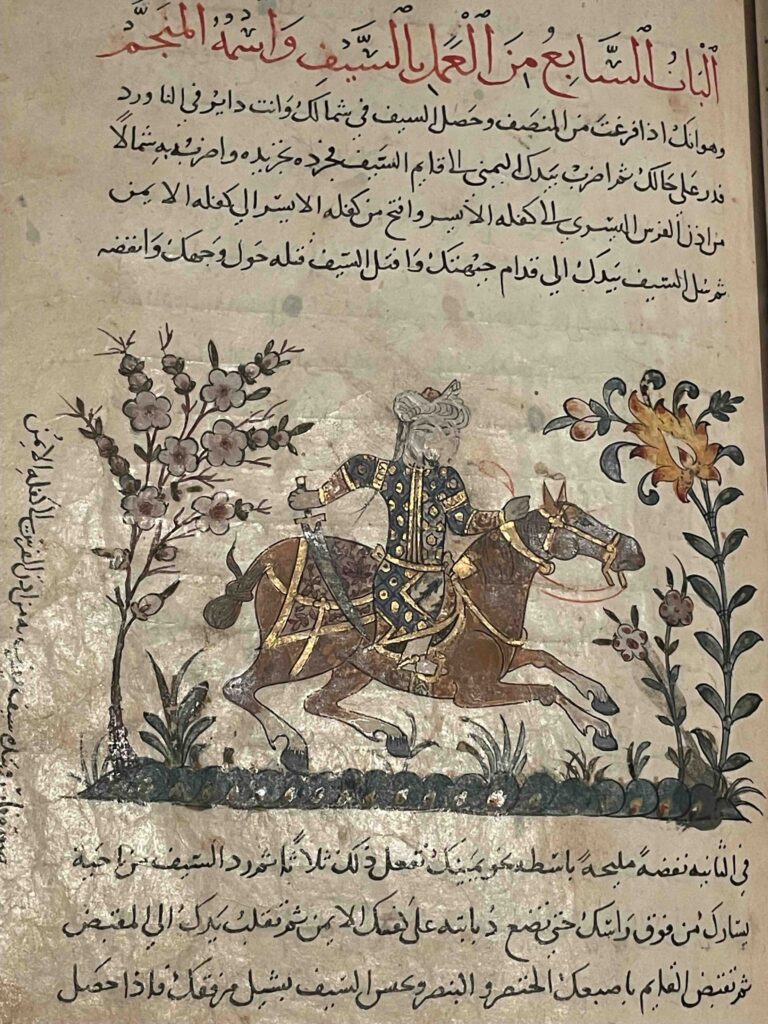

Depuis le IXe siècle, dans le monde islamique, les mamlouks sont des esclaves militaires. Ils sont achetés enfants ou adolescents parmi les Turcs kiptchak présents dans les steppes du sud de la Russie, puis parmi les peuples du Caucase (Circassiens), réputés excellents cavaliers et guerriers. Acheminés par des marchands vers Le Caire ou les grandes villes syriennes, ces enfants et adolescents sont revendus au sultan ou à ses officiers, les émirs, eux-mêmes d’origine mamlouke. Les mamlouks reçoivent une éducation religieuse et surtout militaire. La légende napoléonienne garde d’eux cette réputation de guerrier intrépide ainsi que l’illustre le tableau de François-André Vincent, la Bataille des Pyramides (1810) qui opposa en 1798, près du Caire les troupes françaises et l’armée ottomane d’Egypte qui intégrait des corps de cavaliers mamlouks. Cette bataille fut une victoire française, mais la bravoure de ces cavaliers s’illustre par la présence du spectaculaire combattant qui occupe le centre de la toile.

Aux origines du sultanat est un système original d’esclaves militaires (appelés «mamlouks ») d’origine majoritairement turque puis caucasienne, achetés ou capturés puis éduqués à l’islam et aux disciplines guerrières dans les casernes du Caire ou dans les grandes villes syriennes. Ils forment ainsi une caste militaire, dont une partie est affranchie et grimpe les échelons de la hiérarchie militaire qui contrôle l’État. Les Mamlouks pouvaient ensuite être affranchis et gravir les échelons de la carrière d’émir. Le sultan est désigné parmi les émirs les plus importants. Il n’y a pas de transmission héréditaire, les fils de mamlouks ne peuvent pas en principe devenir mamlouks eux-mêmes ; la caste se renouvelle ainsi régulièrement. Pourtant, certains sultans réussissent à installer leurs enfants comme successeurs. Les mamlouks forment ainsi une caste militaire à part de la société qu’ils dominent, parlant entre eux le turc et non l’arabe. Leur identité et leur légitimité reposent sur leur valeur guerrière et leur rôle de chef.

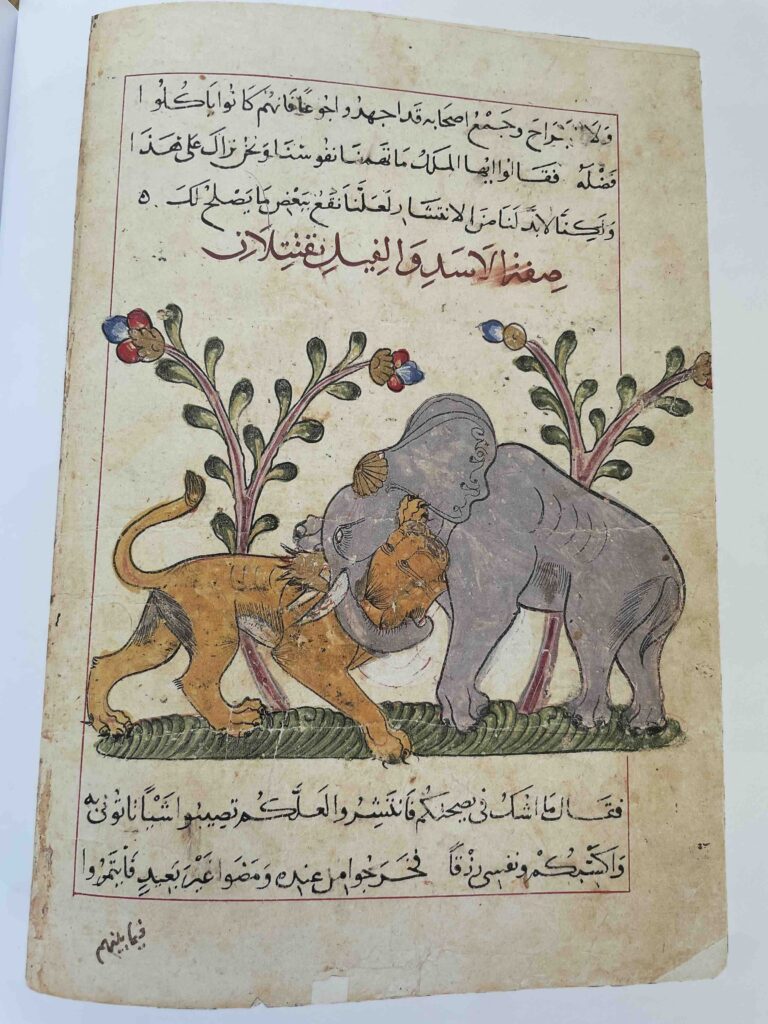

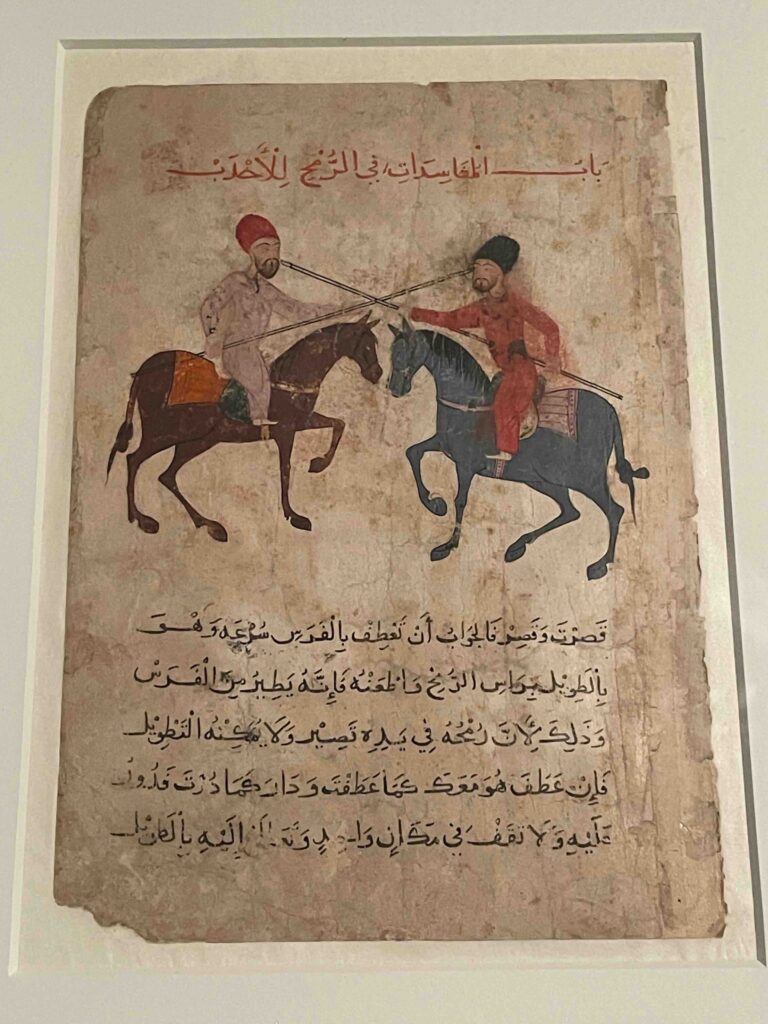

Furusiyya, une culture militaire

Les mamlouks sont héritiers de cette culture équestre et militaire élaborée dès le 9e siècle sois le califat de Bagdad. Elle repose sur un équipement militaire, une somme de connaissances techniques et des méthodes d’apprentissage, en partie transcrites dans des traités. La Furusyya inclut également les compétitions équestres, les carrousels, le polo et la chasse.

Ces esclaves, cavaliers d’élite turcs, servaient la dynastie des Ayyoubides, fondée par Saladin (1138-1193), qui régnait sur ce territoire. Après avoir renversé les Ayyoubides, ils instaurent un sultanat qui dure plus de deux siècles et demi jusqu’en 1517, date à laquelle il est intégré à l’Empire ottoman. Dans la seconde moitié du 13e siècle, les sultans mamlouks arrêtent l’avancée des Mongols, venus d’Asie, et reconquièrent les territoires gagnés par les Francs lors des Croisades aux XIIe et XIIIe siècles. La dynastie des Mamlouks a construit sa légende sur sa puissance guerrière. Pendant plus de deux siècles et demi, le sultanat mamlouk a vaincu les derniers bastions des croisés, combattu et repoussé la menace des Mongols, survécu aux invasions de Tamerlan et maintenu à distance ses menaçants voisins turkmènes et ottomans avant de succomber à l’expansionnisme de ces derniers.

Le parcours de l’exposition emmène le visiteur à leur rencontre, comme dans une promenade matinale dans les ruelles éternelles du Caire. On peut s’installer face à un vaste espace vierge et en voir défiler les plus beaux monuments, réminiscences de cet âge d’or. En 1250, le sultanat mamlouk est un État puissant avec pour capitale Le Caire, centre marchand et culturel attirant une population cosmopolite. Ses villes se couvrent de monuments et des productions artistiques caractéristiques connaissent un apogée. Des réseaux commerciaux puissants se développent avec l’Europe, l’Afrique et jusqu’en Chine. Contemporains de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance en Europe, les Mamlouks écrivent une page au Caire, des esclaves militaires (en arabe mamlouk) prennent le pouvoir en Égypte puis au Bilad al-Sham (Syrie, Liban, Israël/Territoires palestiniens, Jordanie).

Les étapes de l’histoire du sultanat sont retracées à travers une chronologie et cinq règnes marquants de grands sultans : Baybars (1260-1277), véritable fondateur de l’État mamlouk ; al-

Nasir Muhammad ibn Qalawun (1293-1341, avec deux interruptions), à l’apogée de la puissance du sultanat ; Barquq (1382-1399), qui renforce le poids des mamlouks circassiens, originaires du Caucase ; Qaytbay (1468-1496), dont le long règne est marqué par un renouveau artistique ; Qanisawh al-Ghawri

(1501-1516), dernier grand sultan, aux goûts raffinés. Les Mamlouks règnent sur une vaste région, contrôlant le commerce lucratif des épices venues de l’Asie du Sud-Est qui transite par la mer Rouge vers la Méditerranée et l’Europe. Un choix d’objets emblématiques et de prestige reflète leur univers.

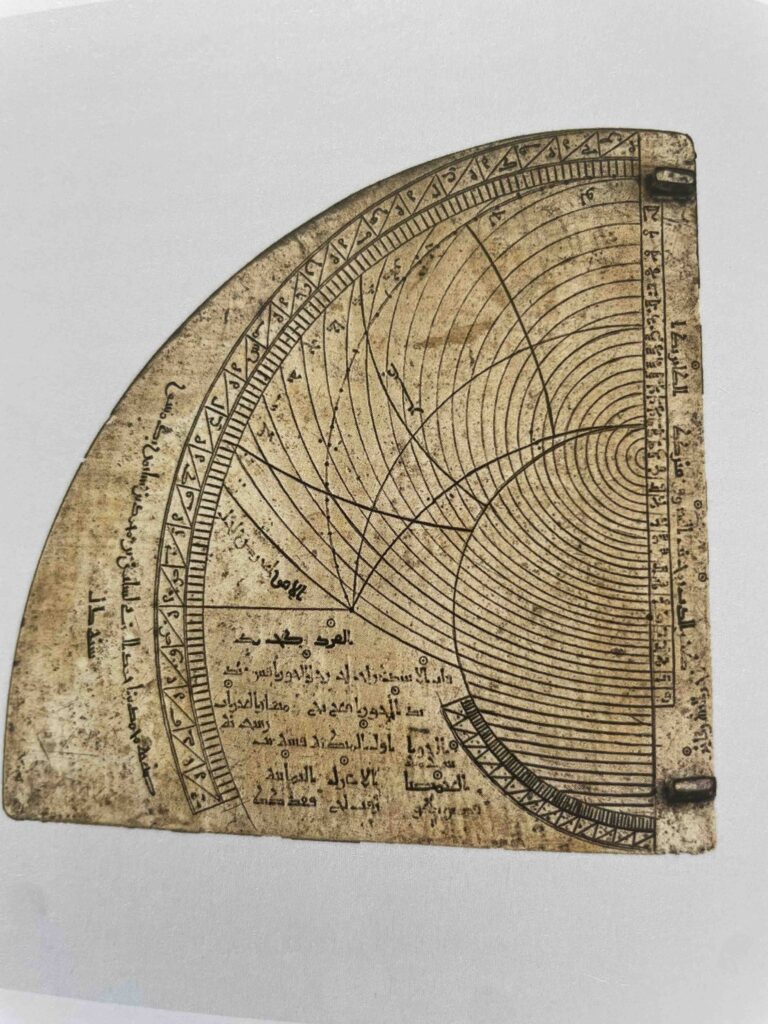

La société mamlouke est une mosaïque de populations, basée sur la diversité et la mobilité. Sultans, émirs et riches élites civiles s’y croisent, tout en laissant une place aux minorités chrétiennes et juives, et aux femmes. C’est aussi un monde où la recherche et les découvertes scientifiques fascinent les érudits, comme en témoignent les orfèvreries mystérieuses où défilent des formes géométriques liées notamment au mouvement des planètes. Témoin, cette coupe magico-médicale gravée de versets coraniques, censée conférer aux liquides qu’elle contenait des propriétés actives contre les maladies ou douleurs locales. L’exposition et le catalogue consacrent aussi un article et un large espace à la science des astres. Les astronomes de la cour transcrivirent et développèrent les connaissances des Grecs de l’Antiquité en matière de trigonométrie et de mouvement des planètes. » Un « programme intensif d’astronomie » réunissait des savants qui se consacraient comme Ibn al-Sarraj à Alep ou Al-Khalili, Ibn al-Mizzi ou Ibn al-Shatir à Damas, à la recherche fondamentale. Dans les années 1950, le mathématicien Edward Stewart Kennedy découvrit que « les modèles solaires, lunaires et planétaires proposés par un savant damascène du XIVe siècle étaient mathématiquement identiques à deux de Copernic 150 ans plus tard », préside Souraya Noujaim, la directrice du département des Arts et de l’Islam du Musée du Louvre.

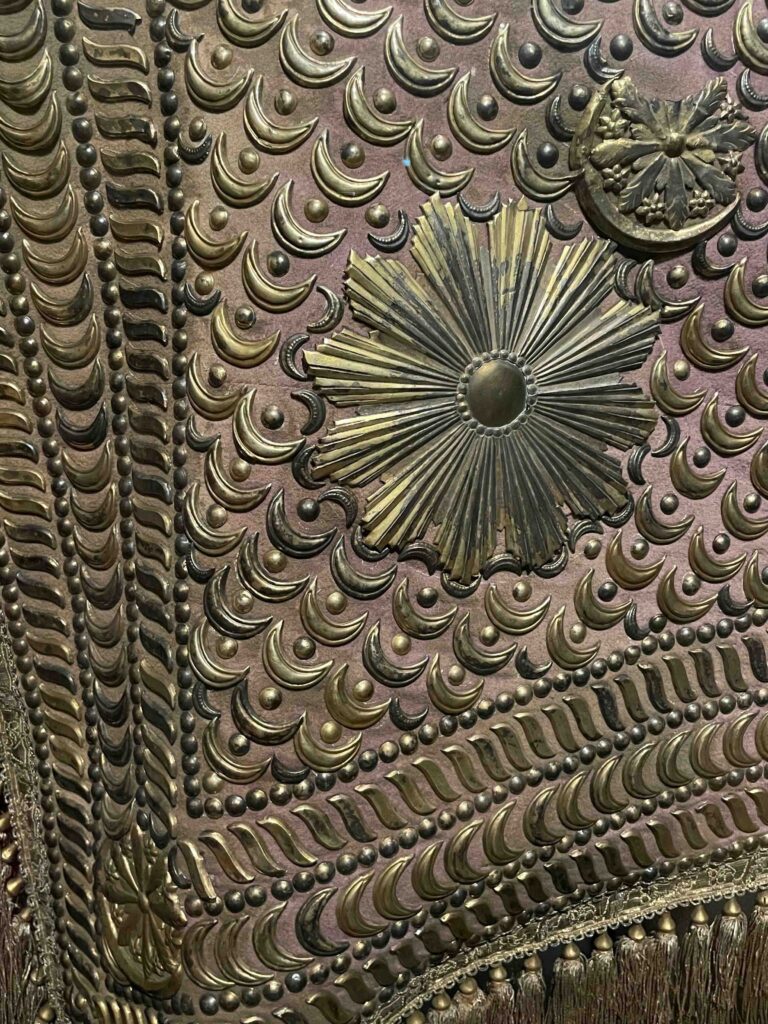

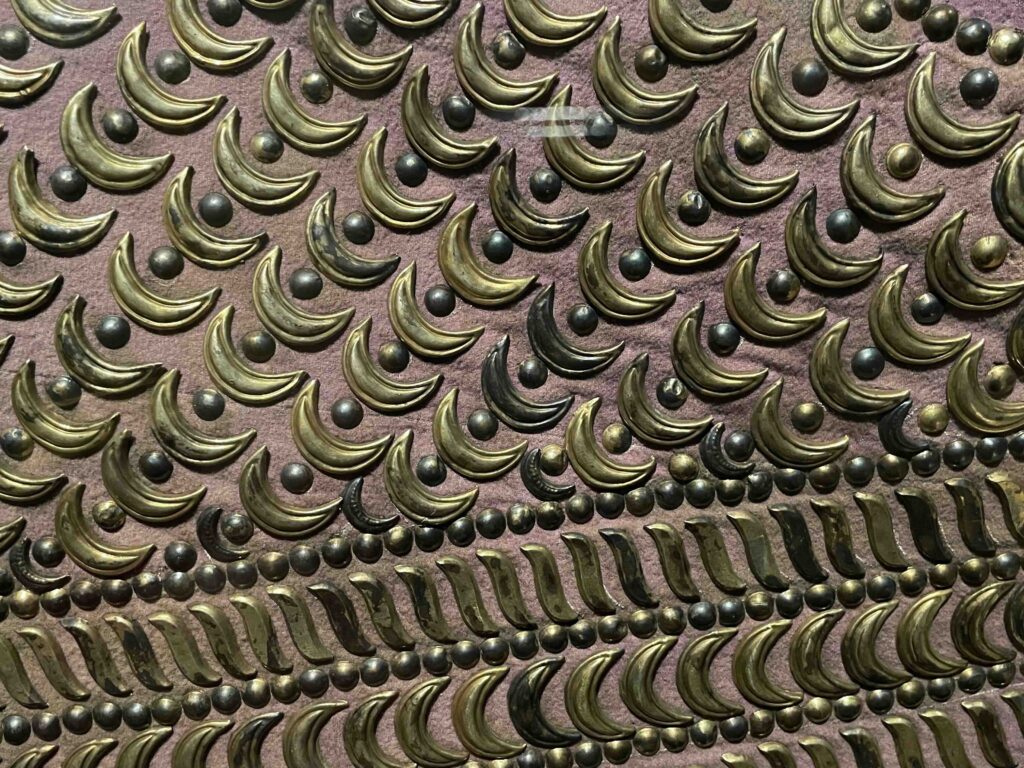

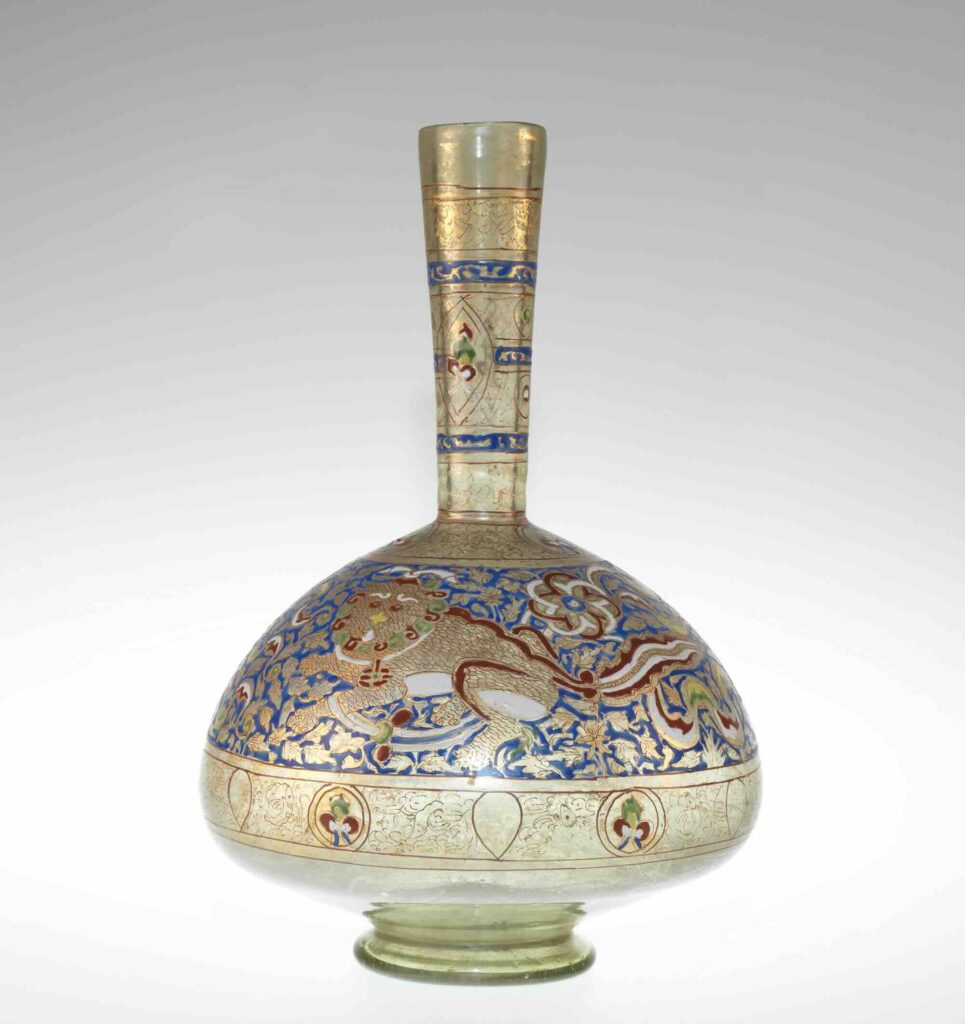

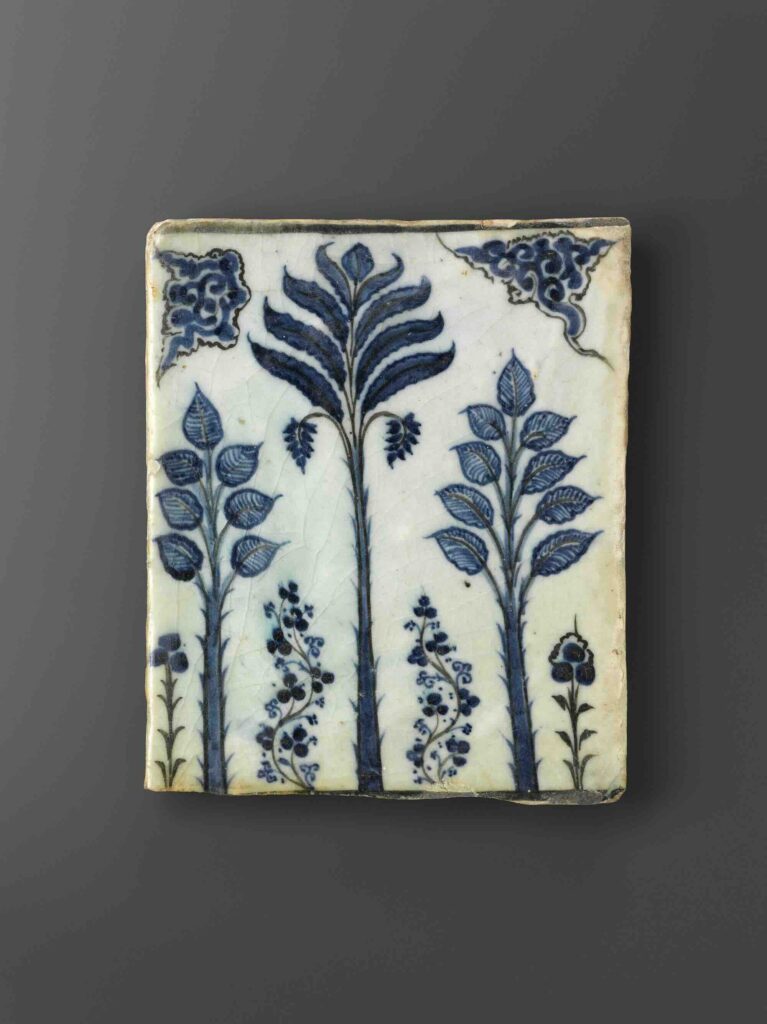

Après le temps de la conquête, chacun semble ensuite avoir trouvé une place dans cette société d’échange. Le sultanat mamelouk devient un territoire stratégique où convergent l’Europe, l’Afrique et l’Asie et au sein duquel les personnes et les idées circulent au même titre que les marchandises et les répertoires artistiques. Textiles, objets d’art, manuscrits, peintures, ivoires, décors de pierre et de boiserie dévoilent un monde artistique, littéraire,religieux et scientifique foisonnant. L’exposition réunit ainsi un vaste ensemble, essence de l’art mamlouk et ses réalisations majeures, réunissant des œuvres exceptionnelles de calligraphie, design, textiles, céramique, verre émaillé, métal incrusté et boiseries, venus du monde entier. L’égypte et le Proche-Orient médiévaux se révèlent bien comme un carrefour d’échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Mais le plus grand mystère de l’exposition, c’est la pièce maîtresse de l’exposition nichée dans un écrin tout particulièrement fait pour elle, il s’agit du « Baptistère de Saint-Louis », une légende qui pourtant n’a aucun lien direct connu avec le Louis IX, dit le Prud’hommee, né le 25 avril 1214 à Poissy, mort le 25 août 1270 à Carthage près de Tunis et canonisé par l’église catholique en 1297. De son long règne de 43 ans, la France conserve un grand nombre de réformes comme la notion de bien commun, la présomption d’innocence, la fondation de la Sorbonne, la construction de la chapelle Saint-Louis, écrin des reliques de la Passion, la monnaie unique et le développement de la justice royale. Pourquoi cet objet porte-t-il son nom ? Rien ne permet de le dire précisément car ce vaste et somptueux bassin incrusté d’or et d’argent, l’un des plus grands travaillés sous les Mamlouks, est très probablement arrivé en France entre la fin du XIV et le début du XVe, donc bien après son règne. On ne connaît donc par son commanditaire initial, ni son histoire jusqu’à son entrée dans la royauté française. Tout juste peut-on voir qu’il est signé e six endroits différentes : « oeuvre du maître Mujammas ibn-al-Zayn », un artiste dont l’atelier devait se trouver dans le sultanat dans les années 1330-1350. L’on a retrouvé également sa signature sur une fenêtre de la madrasa al-Is-ardiyya à Jérusalem ainsi que sur un bassin inachevé également retrouvé à Jérusalem.

« Le mystérieux baptistère de Saint-Louis »

Une large frise de personnages en pied occupe la partie extérieure, encadrés par quatre médaillons présentant des cavaliers chasseurs et entourés par deux frises d’animaux. La paroi intérieure est toute aussi merveilleuse afvec ses petits oiseaux stylisés et sa ronde d’animaux. On voyage ainsi dans une ménagerie fantastique mêlant animaux sauvages, domestiques et chimères, sphinx, griffon, licorne… Comme l’océan, le fond interne présente une riche faune aquatique foisonnante. Des textes attestent qu’il figure parmi les trésors royaux de la Sainte-chapelle de Vincennes, qu’il fut utilisé pour le baptême du futur Louis XIII en 1606, ainsi qu’en 1821 pour Henri d’Artois, petit-neveu de Louis XVIII et en 1856 pour celui du prince Napoléon-Eugène, fils de Napoléon III en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est bon d’aller rêver de paix et de concorde dans l’espace qui le présente dans toute sa simple beauté.

L’exposition Mamelouks, co-organisée par le musée du Louvre et le Louvre Abu Dhabi, est présentée au Musée du Louvre jusqu’au 28 juillet, puis au Louvre Abu Dhabi, du 17 septembre 2025 au 25 Janvier 2026.

Catalogue

Sous la direction de Carine Juvin, un magnifique cataloque présente l’ensemble des oeuvres, rare somme des recherches actuelles sur les Mamalouks et dessine un portrait fidèle de cette culture. Coédition Louvre / Skira 2025, 360 pages, 350 illustrations, 49 €