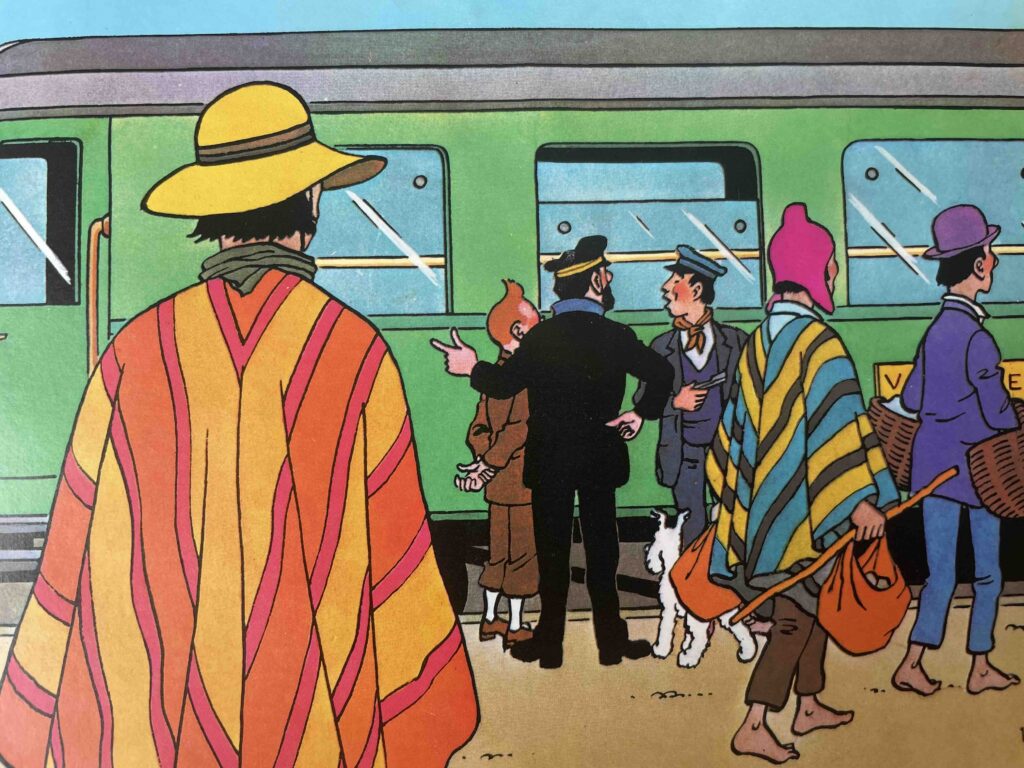

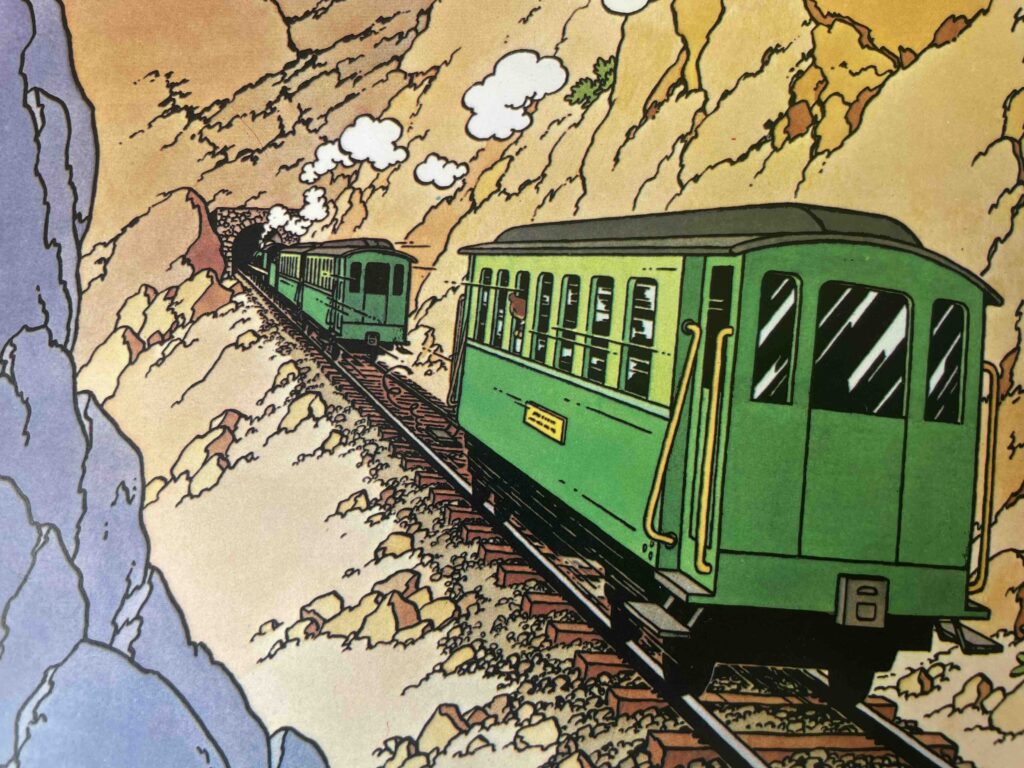

l y a beaucoup de lieux sur terre, mais la Vallée Sacrée est un endroit à part, unique. Une merveille spirituelle du monde dont le Machu Pichu forme l’apogée, le point d’orgue, mais où chaque chemin respire la même harmonie et le même mystère. Nous avons eu la chance et le bonheur de parcourir ces caminos, Qhapaq Ñan en langue quechua, en compagnie de Javier Flores Mamani, guide originaire de Cusco qui nous a emmenées au plus près de la culture inca. Après la Vallée de Larès, nous avons poursuivi notre chemin vers le Machu Picchu. Car c’était bien cela l’origine (et non le but) de notre rencontre. Cette citadelle juchée à 2.430 mètres d’altitude imaginée par l’Inca Pachacutec (1400-1471) comme une forme de cité idéale tutoyant les nuages montagnes sacrées (Apus). Jusqu’à ce jour, je m’en faisais une idée assez abstraite. Le livre de Tintin et le Temple du Soleil qui avait berçé mon enfance et le tableau peint par le père d’un ami qui a longtemps accompagné mes nuits. Ce récit sera long comme les tissages magnifiques que les femmes incas nouent, comme le Rio Urubamba ou Vilcamayo qui fait le lit de notre récit.

Quand on arrive de Cusco, pour monter au Machu Picchu, il faut descendre. Étonnant pour un visiteur étranger, mais important, voire essentiel. Cusco, la capitale de l’empire Inca, comme le Potala au Tibet, flotte à 3.399 mètres d’altitude, quand le Machu Picchu est à, seulement, 2430 mètres, environné de montagnes qui pour les Incas sont autant de dieux, Apus qu’il convient de prier et de respecter, dont le plus haut, le Salkantay – en quechua, le sauvage, le plus haut sommet de la cordillère de Vilcabamba, qui culmine à 6271 mètres. Quand on arrive dans la Valle Sagrado, vallée sacrée, que les Incas appelaient autrefois la vallée de Yucay, on est tellement saisi par la grandeur, le foisonnement, l’âpreté des paysages, et leur exigence physique qu’on oublie souvent la richesse de la culture qui a acclimaté ces paysages. C’est une vallée de 100 kilomètres de long, juchée sur la cordillère des Andes, la plus grande chaîne de montagne au monde (entre 7.000 et 9.000 kilomètres). Dans ses Commentaires Royaux – republiés par les Belles Lettres en 2024, l’Inca Garcilaso de la Vega expliquait que cette vallée était la plus fertile et la plus agréable de toutes celles du Pérou et que c’est pour cette raison que tous les souverains incas en firent leur jardin, lieu de délices et de plaisance. Et il est vrai qu’en raison de l’altitude plus modérée, l’air y est plus doux, plus tempéré qu’à Cusco et, par conséquence, le mal d’altitude (Soroche) moins prenant.

En son coeur coule le rio Urubamba (plateau des araignées en quechua). Mais cette rivière change souvent de nom. On l’appelle aussi Vilcanota ou Wilka Mayo -Rivière sacrée – sur les hauteurs de La Raya, non loin de Puno où elle prend sa source. Elle coule sur 724 kilomètres avant de rejoindre le rio Tambo pour former l’Ucayali, une des deux grandes rivières qui forment le cour supérieur de l’Amazone. Tout cela se lit dans son cours impétueux qui diffuse dans la vallée une énergie bienfaisante à la flore comme à la faune. Les femmes quechua tissent des motifs qui la reproduisent de manière stylisée, comme un large serpent entouré de cailloux.

Tous les villages de la Vallée s’égrenent autour d’elle comme les perles d’un collier, de Calcay à l’Est jusqu’à Ollantaytambo, en passant par Pisac, Calca, Yucay. Ils en dépendent pour l’eau qu’elle leur dispense, pour l’énergie, comme voie de transport, tout en la redoutant car en période de pluie, elle devient sauvage et incontrôlable et peut tout emporter. Il est fort utile de comprendre ce lien que constitue le fleuve, les villages et la cité sacrée, indépendamment de la capitale Cusco qui se trouve à 114 kilomètres d’Aguas Calientes, mais à 25 seulement de Pisac. Toute la semaine, nous avons cheminé avec Javier de bourgs en villages pour comprendre l’esprit et l’âme inca qui toujours y respire. Chaque étape, où nous étions souvent seuls, ou presque, nous permettait de découvrir quelques épisodes de l’histoire de l’empire inca – Tahuantinsuyu en quechua – dont la population s’élevait à 14 millions de sujets sur un territoire d’1,8 millions de kilomètres, à son apogée en 1500, avant l’arrivée des conquistadors espagnols. Du Sud-Ouest de l’actuelle Colombie jusqu’au milieu de l’actuel Chili, il incluait la quasi-totalité du Pérou et de l’Equateur, ainsi qu’une part importante de la Bolivie et du Nord-Ouest de l’Argentine. Tout son réseau de routes (plus de 35.000 kilomètres) convergeaient vers sa capitale des cimes, Cusco. Le Machu-Picchu était un lieu sacré d’où rayonnait le pouvoir et la science inca. Du marché de Calca aux champs de Cancha Cancha, en passant par les thermes de Lares et les terrasses de Moray, tous ces sites permettent de voir, vivants, ses signes et ses symboles : les qqolcas, silots à grains, les ponts suspendus, les canaux d’irrigation et la Chakana, la Croix andine, symbole de la cosmogonie, mais aussi outil de compréhension des saisons et des cultures avec ses douze angles et ses escaliers. Car, pour le peuple des Andes, il faut savoir s’élever de la terre vers le ciel.

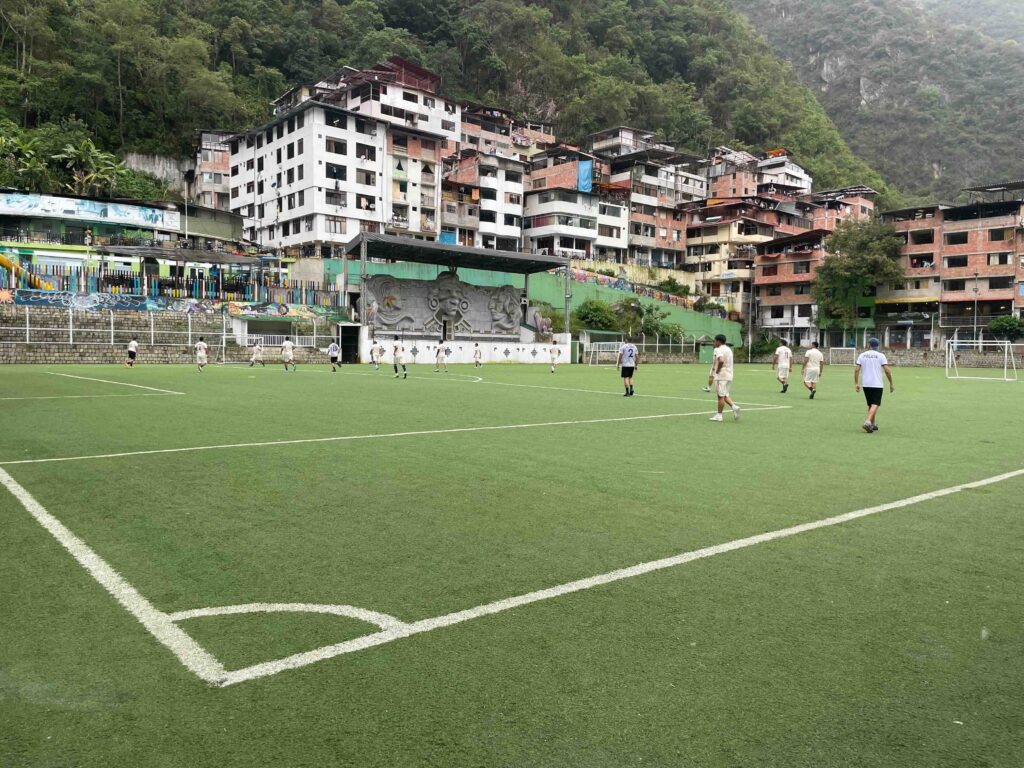

Ce soir-là, nous arrivions à Aguas Calientes, les eaux chaudes. Ce petit village n’est pas du tout inca, lui, il est comme un ballon qui s’enfle et se désenfle au gré des arrivées et des départs des touristes. D’ailleurs, désormais, on l’appelle Machupicchu pueblo, car il est le village le plus proche de la citadelle et le terminus de la ligne de train qui vient de Cusco. C’est vraiment un village ferroviaire, fondé en 1901 quand la construction du chemin de fer reliant Cusco à Santa Ana a commencé car, à l’époque, bien sûr, on ne connaissait pas l’existence du Macchu Picchu. Les gens de la région le surnommait alors Maquinachayoq (en quechua, l’endroit qui a un petit train). Et c’est vrai, la voie ferrée qui longe l’Urubamba en est l’artère centrale. Le climat est doux, les rues paisibles, l’immense bazar à souvenirs qui entoure la gare, coloré, et on s’habitue, même, au bruit du train qui fait trembler la ville de ses entrées et sorties rythmées de coups de sifflets sonores.

Nous sommes donc levées au tout petit matin, avec Mady, car nous souhaitions faire, à pied, l’ascension vers le Machu Picchu. La plupart des visiteurs choisissent d’emprunter ces bus très sûrs qui arrivent à l’entrée du site. On peut aussi décider de marcher le long de la petite route pour entreprendre l’ascension à pied. En quittant Agua Calientes, on longe l’Urubamba, ou Vilcamayo, dans une atmosphère de jungle tropicale. il est 5 heures du matin, le jour se lève tôt au Pérou, quelques bus encore vides nous dépassent en roulant lentement. Il y a très peu de marcheurs. C’est intimidant de d’entendre le rugissement sourd de la rivière et aussi de franchir la passerelle en métal qui la traverse pour rejoindre le chemin piétonnier. Ceux qui atteignent le Machu Picchu par le trek le plus connu, le chemin de l’Inca, tutoieront les sommets, avant de redescendre. Depuis les rives de l’Urubamba, la vue est plus modeste, mais tout aussi émouvante. La vallée s’est rétrécie et forme maintenant un canyon étroit où les eaux du la rivière bouillonnent entre d’énormes blocs rocheux. La végétation change aussi. On se sent aux portes de l’Amazonie.

Ce matin-là, il n’y avait pas de soleil, et même, comme très souvent, il pleuvait. En fait, c’était plutôt bien venu, car les marches sont raides et il fait vite chaud, et les moustiques n’aiment pas la pluie. Et puis, au Pérou, inutile de chercher à éviter les escaliers, rien n’est plat, rien n’est facile, rien n’est donné. Il faut donc grimper ces marches, acclimater son souffle à l’altitude, aux degrés rugueux et inégaux, et grimper, grimper, toujours grimper. Parfois, entre deux lacets, on distingue des formes qui pourraient être des constructions anciennes que la jungle n’aurait pas rendu. Cela fait partie du plaisir, enfin presque tout le temps, de sentir ces marches dans ses jambes, d’écouter les oiseaux innombrables qui chantent dans la Selva, d’humer ses parfums et de voir, peu à peu, l’horizon se dégager, les montagnes apparaître.

Là haut, nous avons rejoint la foule. Il y a énormément de monde au Machu Picchu. Pourtant, le charme opère. Javier, qui le connaît depuis toujours, sait s’éloigner des lieux trop fréquentés et prendre le temps de tout expliquer, de laisser passer les groupes et nous guider vers les meilleurs spots photo. Car bien sûr, on ne peux pas venir au Machu Picchu sans garder le souvenir impérissable de son passage. Dans un brouillard épais, sous une pluie bien fraîche, il nous en raconte l’histoire avec amour et précision et l’on comprend mieux la fascination qui saisit tous ceux qui y accèdent. En commençant par sa découverte et Hiram Bingham, l’Américain dont le nom est inscrit en lettres d’or sur les trains bleus qui arrivent à Aguas Calientes.

» Agustín Lizárraga est le découvreur du Machu Picchu »

Le professeur à l’université de Yale, cherchait avant tout le trésor des Incas. Après une première campagne vers Choquequirao dont il était rentré bredouille, il était donc revenu en 1911 et avait rencontré deux campesinos, Alvarez et Richarte, dont le fils, Pablo l’avait conduit sans hésiter vers des ruines bien connues des paysans. La vérité, nous explique Javier, est plus trouble. La véritable découverte vient d’un dénommé Agustín Lizárraga, agriculteur né en 1865 à Mollepata, de l’autre côté du mont Salkantay. Le 14 juillet 1902, en quête de nouvelles terres, il avait découvert le site et avait gravé son nom et la date de sa découverte sur l’une des pierres du temple des Trois fenêtres. C’est lui qui avait embauché les deux paysans Alvarez et Richarte pour cultiver les terres. On ne sait pas très bien pourquoi, ni comment Agustín Lizárraga est mort, noyé dans la rivière à l’âge de 46 ans, en 1912, l’année où Bingham a commencé ses campagnes de fouilles. Son corps n’a jamais été retrouvé. Pourtant, à la mort de son père, Alfred Bingham retrouva dans ses notes cette phrase : » Agustín Lizárraga est le découvreur du Machu Picchu et il habite au village de San Miguel. »

Tout cela, Javier le raconte tout en nous montrant des photos du jeune Pablo sur le site et les lieux où se sont déroulées les rencontres et les découvertes, la direction de Choquequirao, le Cerro San Miguel, le Wayna Picchu (jeune pic) dont on peut aussi entreprendre la vertigineuse ascension et peut-être le nom véritable du Machu Picchu : Markanay. Il nous montre aussi, cartes à l’appui, que la forme de la cité, oeuvre de Pachacútec, est semblable à la silhouette d’un condor en vol, de la même manière que la forme originelle de Cusco était celle d’un puma. Pourrions-nous ainsi reconnaître les trois animaux totem de la Chakana, le Serpent, le Puma et le Condor ?

Après l’entrée étroitement surveillée, on passe les portillons et on touche le secteur agricole, l’un des noms donnés par Bingham et que l’on emploie communément, comme pour tous les autres lieux, même si l’archéologie moderne a fait d’autres découvertes depuis. C’est un ensemble de terrasses agricoles situées hors du mur d’enceinte où l’on peut également voir cinq bâtiments couverts de toit de chaume. L’une d’elle s’appelle la « cabane des gardiens » car elle se trouve en posture de vigie sur tout le site.

Il faut de même imaginer la destination de la plupart des portes et murailles que l’on traverse : la roche funéraire, le rempart, l’escalier des fontaines, la maison des sacerdotes, les anciennes carrières d’où étaient extraites les blocs gigantesques, les canalisations où l’eau circulait… car l’essentiel de ce qui faisait la vie de cette cité a disparu : les cultures agricoles, l’eau jaillissante, les habitants, paysans, nobles ou prêtres.. Et encore penser aux fleurs qui coloraient les pierres, aux odeurs de maïs bouilli, le fameux choclo con queso que l’on goûte dans les marchés, aux chants des paysans, aux flûtes et aux tambours des appels religieux.

Le secteur agricole est séparé du secteur urbain par un grand fossé. On accède ensuite aux espaces les plus nobles, le temple aux trois fenêtres, le temple principal, reconnaissables à la finesse de ses pierres, serties les unes autres autres, sans aucun mortier. On a dénombré seize fontaines dans toute la cité, ce qui laisse supposer que le culte de l’eau, symbole de fertilité, était aussi célébré. La ville est construite en respectant le dénivelé de la montagne, comme une pyramide inachevée, conformément à l’architecture religieuse inca, ce qui rend difficile la distinction entre les habitations et les temples. Certaines recherches archéologiques récentes envisagent que l’nca Pachacutec aurait conçu sa cité de pierre comme une prière ou une élévation spirituelle, à la manière d’Angkor pour Jayavarman VII ou de Chambord pour François 1er, une manifestation de son pouvoir et de la science de son peuple, capable de hisser au sommet des montagne une ville florissante et autonome.

Entre les deux monts du secteur urbain, on trouve la grande esplanade que l’on appelle aussi place principale. Elle très grande et plate, ce qui, vue la configuration des lieux, est certainement le résultat d’importants travaux de soutènement. On ne peut tout visiter car, pour protéger le site, certaines constructions sont désormais fermées au public, comme le palais de la Ñusta, bien reconnaissable à la finesse de sa construction et à son entrée réservée, demeure présumée de la princesse, ou prêtresse inca. Elle voisine le Temple du Soleil, bien reconnaissable à sa forme sphérique. Deux des lucarnes de cette tour font face aux points desquels on voit poindre le soleil aux solstices d’été et d’hiver, ce qui correspond au jour le plus court et le plus long de l’année. L’observation du soleil était complétée par celle des constellations la nuit. Ainsi, les astronomes ou scientifiques qui se réunissaient ici pouvaient éditer le calendrier des saisons, nécessaires pour harmoniser les semences et les récoltes. Sous la tour, les incas avaient sculpté la roche qui sert de base au temple pour y construire un mausolée. Cette roche taillée avec trois degrés, symbole de la Pachamama, est harmonieusement unie à la partie de la montagne qui soutient le temple grâce à des pierres polies

Un peu plus haut, derrière le temple principal, il y a aussi la colline de l’IntiWatana aux fonctions mystérieuses avec ses pierres en forme d’anneau et l’Intiwatana, elle-même, cette pierre plate taillée dont le mot signifie, « l’endroit où on attache le soleil ». Un peu plus loin, entre deux cabanes ouvertes, il y a aussi la Pierre Sacrée, une très grande pierre levée qui semble posée sur la tranche et dont le profil dessine précisément la silhouette de la montagne qui lui fait face. Sans doute fut-ce un temps un lieu où l’on vénérait les Apus, les dieux des montagnes, qui règnent toujours ici.

On redescend lentement vers le quartier que Bingham a appelé celui des prisons et où se trouve le temple du Condor. Dans ses souterrains, l’explorateur américain avait cru voir dans ses niches des tenons d’amarrage. Malgré les temps, les tremblements de terre, le passage des touristes, il est bien évident que la pierre dessine la tête d’un Condor et les niches ses ailes.

Le Machu Picchu est un colosse de pierre où la vie s’est retirée. Aujourd’hui, les foules le piétinent, le foulent, ses pierres se tassent et s’éboulent même parfois, tellement qu’il faudrait songer, au pire, à la fermer, au mieux à en limiter drastiquement la fréquentation. Javier nous montre tout cela, et aussi les endroits où la fragilité de la citadelle se devine. Il souhaite que nous ayons conscience du privilège immense qui nous est donné de contempler cette cité idéale au sommet des nuages.

Elle, dont Pablo Neruda disait : « Machu Picchu se révéla à moi comme la survivance de la raison par-delà le délire, et l’absence de ses habitants, de ses créateurs, le mystère de son origine et de sa ténacité silencieuse me donnait la leçon de l’ordre que l’homme peut créer à travers les siècles. » A contempler ces pierres, dans leur perfection sommaire, on rêve d’éternité. On finit par la retrouver car la forme parfaite et énigmatique de la citadelle s’imprime à jamais dans votre coeur et vous donne le désir profond de revenir, comme on dit en espagnol : volveré.

PRATIQUE :

La meilleure période pour voyager au Pérou et visiter le Machu Picchu est la saison sèche, qui s’étend d’avril à octobre. C’est d’ailleurs le pic de fréquentation du site. Pour un peu plus de quiétude, on peut tenter les journées encore belles de novembre ou début décembre. En janvier et février, il y a moins de monde, mais certains sentiers peuvent être fermés. Le Machu Picchu étant reconnu comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde, il attire, évidemment, beaucoup, beaucoup de monde…

Si l’on ne veut pas marcher depuis et vers Aguas Calientes, il faut réserver le bus aller ou aller-retour (24 dollars).

Les horaires d’ouverture du site vont de 6 heures du matin à 17 heures (dernière entrée 16 heures). Le jour se lève tôt et 6 heures peut-être un bon moment pour voir le site avec peu de monde. « L’heure de pointe » est le milieu de la matinée. Plusieurs circuits sont possibles, le plus complet est le 2, mais il faut une réservation particulière si l’on veut tenter l’ascension du Huayna Picchu, interdite aux moins de douze ans.

En 2025, le Machu Picchu a fixé une capacité maximale d’accueil, variable selon la saison : 5 600 visiteurs quotidiens en haute saison (de mai à septembre) et 4 500 en basse saison (de janvier à avril et d’octobre à décembre). On peut trouver des places sur le site du ministère du tourisme péruvien : https://www.machupicchu.gob.pe/billets-en-ligne/?lang=fr

ou se rendre au bureau situé à Aguas Calientes où l’attente peut être longue. Si l’on est en bonne condition physique, on peut aussi tenter l’un des treks de deux à six jours ( Inka Trail, Jungle Trail, Lares Trek, Salkantay) qui permettent d’accéder au Machu Micchu, en passant par les agences ou les guides agréés. Elles effectuent alors toutes les réservations.

La photo de Une et plusieurs autres ont été prises par Javier Flores, guide passionné de la Valle Sagrado et du Machu Picchu. Pour le contacter ou joindre sa compagnie Andean Legacy : https://www.instagram.com/javierflores_peru/

Pour retrouver les Commentaires Royaux de Garcilaso de la Vega : https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251456263/commentaires-royaux-sur-le-perou-des-incas

La signification de la Chakana

Les trois marches évoquent les trois mondes incas – le Monde Supérieur (Hanach Pacha) qui réunit les étoiles les êtres célestes et dieu ; le Monde du Milieu (Kay Pacha, le vie humaine) ; le Monde Inférieur (Uqhu Pacha, l’inconscient, la mort). Les trois éléments qui la composent symbolisent aussi les trois archétypes ou esprits animaux sacrés : le Condor, la capacité à communiquer avec les cieux et les esprits ; le Puma, la capacité à vaincre nos peurs ; le Serpent, notre capacité à nous guérir. Et pour fini les trois principes incas, comme autant de guides pour aider l’humanité à maintenir la paix, l’équilibre et l’harmonie du monde : Llankay, la maîtrise du corps et du physique ; Munay, l’amour inconditionnel ; Yachay, la sagesse et la compréhension au-delà de l’intellect.