Restauré avec amour par les laboratoires nantais Arc’Antic et le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), le Vishnu du Mébon Occidental a pris la place d’honneur cœur de l’exposition consacrée aux Bronzes royaux d’Angkor, un art du divin, au Musée Guimet à Paris. Un film, l’Eveil de Vishnu permettra bientôt de revivre son épopée et de comprendre un peu, peut-être, son message. Parmi les révélations, également, les prêts d’objets et de statues conservés au Musée National du Cambodge à Phnom Penh, en provenance du mystérieux Prasat Phnom Bayang, la colline de Shiva.

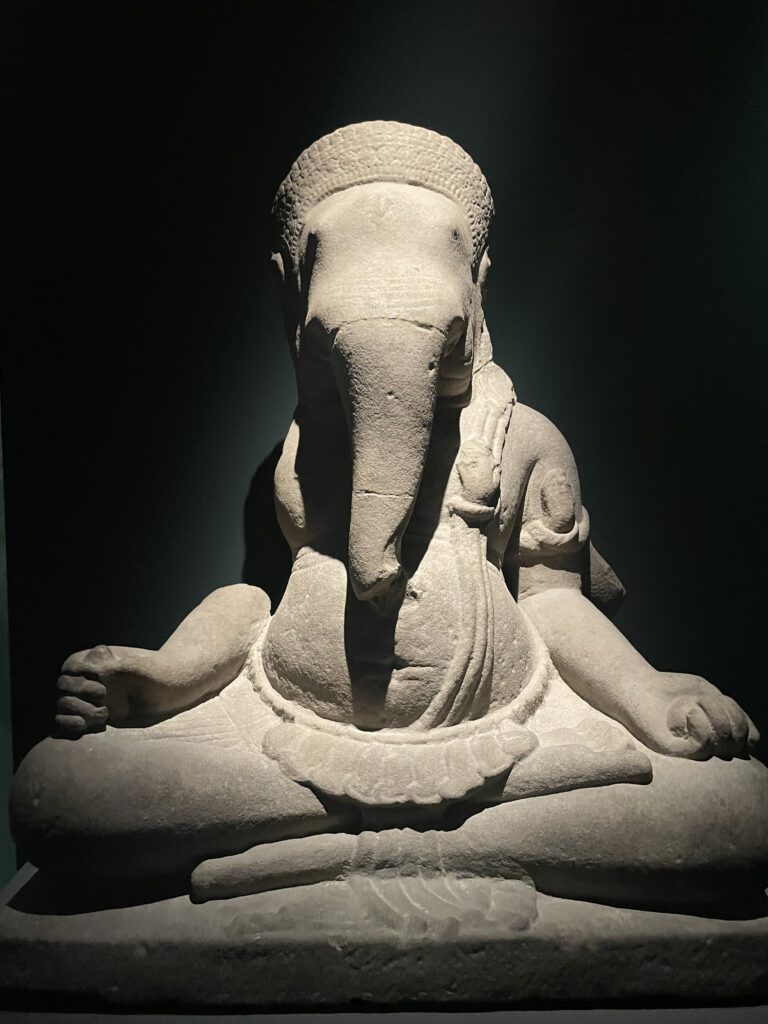

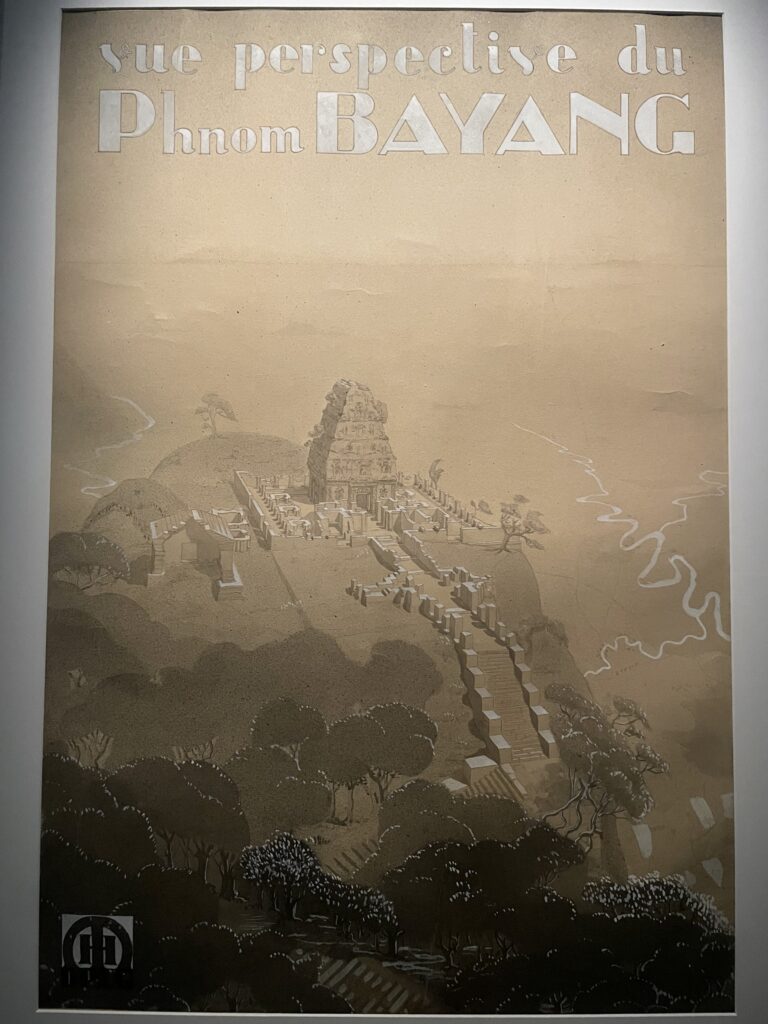

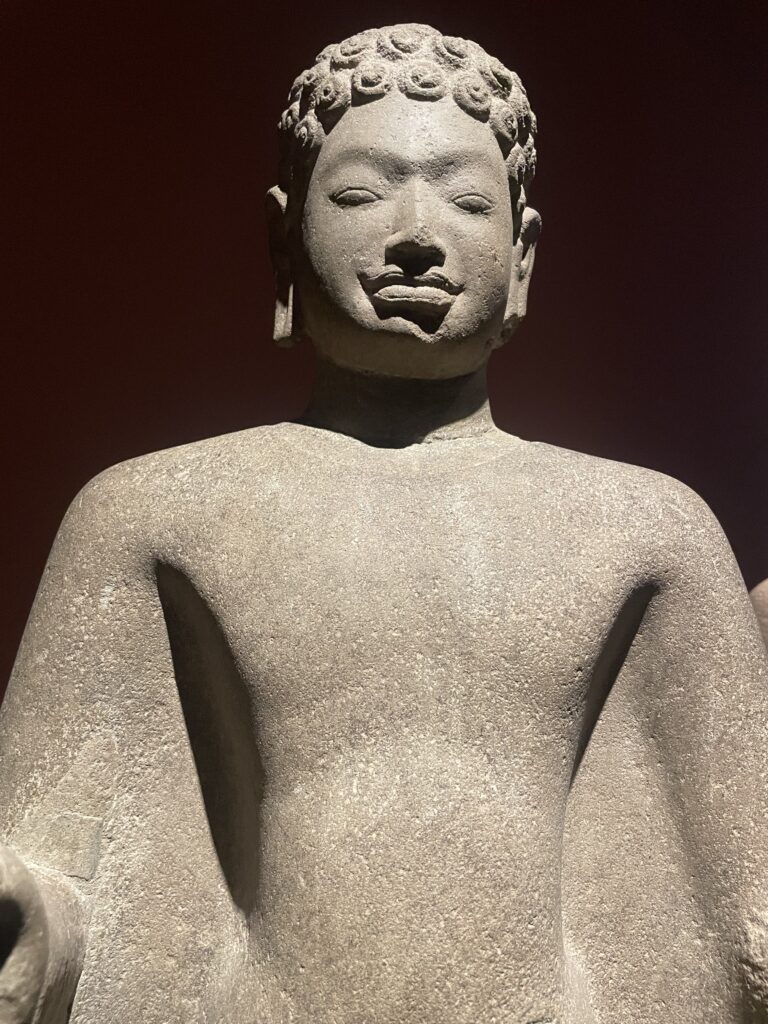

Comme les gardiens sacrés d’un immense temple cosmique, Vishnu, Ganescha, Garuda, Shiva, Bouddha, Maitrya et de nombreux avatars de ces grands divinités et Bodhisattva se sont installées pour quelques temps au coeur du musée Guimet. Avec l’immense respect qui leur est dû, les équipes du musée, emmenées par es archéologues emmenés par Pierre Baptiste, David Bourgarit, Brice Vincent et Thierry Zéphir, leur ont laissé prendre place dans l’espace qui leur est réservé sous le titre, Honorer les Dieux. La pénombre qui y règne est propice à une visite méditative qui pourrait rappeler un peu de la fascination qui saisit les visiteurs quand ils s’éloignent des sites les plus visités d’Angkor pour aller à la rencontre des temples un peu plus éloignés. Elle laisse la place au rêve, au mystère, en emmenant le visiteurs jusqu’à Phnom Bayang, un massif montagneux situé dans le sud-est du Cambodge, non loin de la frontière avec le Vietnam.

Rares sont ceux qui se sont aventurés dans ce lieu, encore peu connu, où se trouvent les ruines d’un temple qui révèlent son antique grandeur. L’histoire dit qu’un escalier en latérite permet d’accéder à une allée bordée de piliers et une imposante tour sanctuaire, entouré de stèles gravées. « Connu par épigraphie sous le nom de Shivapura, la cité de Shiva, expliquent les archéologies Chloé Chollet, Brice Vincent et Chea Socheat, il constitue un lieu saint majeur du Cambodge ancien, tant par sa position escarpée, au plus près du monde des dieux, que par la vénération continue dans fait l’objet sa divinité. » La fouilles réalisée en 1936 par la mission Henri Mauver a livré un riche ensemble d’une soixantaine de statues et objets que le musée de Phnom Penh a prêté au musée Guimet pour le temps de l’exposition. Elles attestent de la diversité des offrandes reçues par ce sanctuaire shivaïte et d’imaginer le faste qui pouvait entourer les rites et les processions. A l’image de ces « abouts », éléments décoratifs des palanquins ou des litières. Le plus ancien exemple connu, daté du XE siècle, est ce naga tricéphale, coiffé de diadèmes et orné de chakras. Plus récent, cet autre about en forme de singe provient du monastère bouddhique de Vat Leu, situé au pied du massig du Phnom Bayang. Elle représente le général Hanuman, héros du Ramayana et allié du dieu Rama.

Avec les précieux commentaires des archéologues, l’exposition présente des pièces uniques sauvées des pillages, des incendies, des destructions qui ont fait disparaître les splendeurs de la Cité Impériale. A son apogée, Angkor, capitale du royaume khmer pendant plus de six siècles (du IXe au XVe) totalisait des milliers d’oeuvres qui s’incrustaient sur les façades et jusque dans les recoins les plus secrets. « Le total des divinités en or, en argent, en bronze, en pierre y compris Yama et Kala, réparties dans toutes les provinces, s’élève à 20.400 », signalait une stèle du temple Preah Khan en 1192. Aujourd’hui, Angkor vidé de ces pièces facilement arrachables est un magnifique, et silencieux, vaisseau de pierre, mais l’exposition permet de voir les ferrures, les dorures, les joyaux qui transformait chaque pièce en lieu de dévotion sacrée. Le Musée National de Phnomh Penh a aussi prêté des pièces uniques héritées des fouilles menées au début du XXe siècle, comme ces conques, peut-être instruments de musique ou encore récipients servant à puiser et verser l’eau lustrale pendant les rituels ou encore comme ces lampes- encensoirs à parfum. Ils permettent de retrouver la vie dans les tempes et laissent aussi imaginer les hommages rendus alors aux statues représentant les dieux et vénérées comme telles

il faut donc cheminer entre ces divinités avant de mériter la rencontre avec le grand Vishnu. En présence de la présidente du musée Guimet, Yannick Lintz, la ministre de la culture, madame Phoeurng Sackona est venu lui présenter ses hommages au milieu des 126 autres statues prêtées par le musée de Phnomh Penh.

Le Grand Vishnu fait l’objet d’un film, l’Eveil de Vishnu, qui lui restitue sa place au sein des merveilleux temples de la capitale de l’Empire Khmer. « C’est une iconographie très importante, au Cambodge, la seule sculpture en rond-de-bosse que l’on connaisse, rappelle Pierre Baptiste. Dans la conception philologique hindou, le monde, l’univers tout entier est mortel. Régulièrement l’univers est détruit à l’issue d’un très long processus par Shiva, le principe destructeur. C’est une destruction purificatrice, nécessaire au moment où on atteint un niveau de chaos insupportable. Quand l’univers entier a été détruit, il ne reste plus rien, que l’océan primordial. Vishnu, le principe salvateur, est couché sur un Naga, qui symbolise ces eaux. Pendant des millions d’années, il médite ce qu’a été le monde passé, ce que pourrait être le monde à venir. Son épouse Lakhsmi est là pour l’aider dans cette méditation cosmique et lui masser les jambes. A la fin, un lotus émerge du nombril de Vishnu, se dirige vers le ciel. Sur la fleur épanouie du lotus, apparaît le dieu Brahma, le principe créateur. Brahma, en prononçant par ses 4 visages les 4 Veda, les textes fondamentaux de l’hindouisme, va créer le nouveau monde, l’univers tout entier ».

Il est aussi le pionnier du programme LANGAU – cuivre en khmère-, mené par l’autorité nationale cambodgienne Apsara et l’Ecole française d’Extrême-Orient qui formera Nantes de jeunes ingénieurs et artisans cambodgiens aux métiers de la métallurgie d’art. L’exposition permet aussi de comprendre ces techniques dites à la cire fondue, d’une incroyable précision et de constater la finesse des détails qui apparaît sur les statues des divinités.

Pour expliquer les deux photos illustrant le début de l’article, Ith Sopheap, fondeur cambodgien de renom installé dans la région de Siem Reap et travaillant régulièrement pour le palais royal, a été sollicité pour illustrer le procédé dit de « fonte à la cire perdue » couramment employé par les Khmers, depuis au moins le 6° siècle et jusqu’à nos jours.

Il a réalisé, pour cette exposition, la réplique d’une statue de bodhisattva Maitreya datée du 8° siècle. Ce bronze, dont les techniques de fabrication sont bien comprises depuis son examen et son analyse au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), a été exécuté par une des nombreuses variantes de fonte à la cire perdue: la fonte en creux par procédé direct. Séquençage de la fonte en creux par procédé direct: Montage des armatures en fer, puir façonnage du noyau en terre (argile, sable et balle de riz), Exécution du modèle en cire et mise en place du système d’alimentation en cire (cire et résine d’arbre), Mise en place du moule de potée en terre (trois couches successives: argile, sable et bouse de vache [« terre diamant »] ; argile et sable; argile et balle de riz) Décochage du moule Finition.

LANGAU, ou « cuivre » en vieux khmer, est le projet de recherche né de la collaboration nouvelle entre l’Autorité nationale APSARA et l’École française d’Extrême-Orient. Placé sous la direction de Brice Vincent, il réunit une équipe internationale et largement pluridisciplinaire, avec des archéologues, des archéométallurgistes, des géoarchéologues, des géologues, des physiciens, ou encore des restaurateurs métal. Il poursuit l’étude du site de la fonderie royale d’Angkor Thom avec deux objectifs complémentaires, d’un côté la reconstitution des chaînes opératoires du travail du cuivre et de ses alliages, en particulier pour la fonte à la cire perdue. De l’autre, il s’emploie à définir en termes socio-économiques les modalités d’organisation d’un artisanat du métal au service du pouvoir royal. Cela implique de traiter du problème spécifique des termes et des mécanismes de la commande, mais aussi des questions de réseaux d’approvisionnement en matières premières, d’échelle de production, ou encore de réseaux de distribution des produits finis. Pour aborder un tel champ de recherche, quasiment vierge, il convient de replacer ce type de production artisanale au sein de l’économie et de la société angkoriennes, en insistant sur l’interdépendance constante des fondeurs vis-à-vis du roi et du palais. Il appartiendra à ces générations de ressusciter à ce patrimoine de l’humanité sa splendeur des temps de la paix.

Bronzes royaux d’Angkor, un art du divin, jusqu’au 8 septembre au musée Guimet à Paris.

Un remarquable et précieux catalogue, Bronzes royaux d’Angkor, un art du divin, édité par le musée Guimet, l’Ecole Française d’Extrême-Orient, les éditions In fine et le ministère de la Culture, sous la direction de Pierre Baptiste, David Bourgarit, Brice Vincent et Thierry Zéphir dresse un inventaire particulièrement bien mis en valeur et un état des lieux des récentes connaissances archéologiques, 302 pages, 39 euros.